かつて、音楽の録音はレコーディングスタジオという特別な空間でしか行うことができなかった。それが前世紀の終わり頃からPCを使ったレコーディングシステムが発達し、自宅でも作業が行えるように。坂本龍一も早い時期からNYの自宅にヴィンテージシンセや最新機器を揃えた部屋を整備し、革新的なサウンドを作り続けた。

2021年、癌の治療のため東京での仮住まいを余儀なくされた坂本は、そこでも制作が行えるよう厳選した機材をセットアップ。「AVID PRO TOOLS」というレコーディングシステムを核とし、愛用のシンセである「Prophet」や「EMS」、アップライトピアノ、さらには風鈴やシンギングボウルなどの音具も用意した。

窓から入る風で鳴る風鈴、天候次第で聞こえる雨音……自然に鳴る音にも、自ら弾く楽器の音にも等しく耳を澄ますという行為から坂本の作曲は始まり、いつしか彼にしか作り得ない音楽へと昇華していく。東京の仮住まいで作られ、生前最後のオリジナルアルバムとなった『12』には、耳を澄まし続けた坂本の日常が深く刻まれているようだ。

シグネチャーサウンドを生み出した「Prophet」

上の写真上段は1978年にアメリカの〈SEQUENTIAL〉が発売したシンセ「Prophet−5」。単音しか出せない機種がほとんどだった時代に5音ポリフォニック(和音)での演奏が可能、さらには音色を40種類までメモリーできるという画期的な仕様で瞬く間に人気機種に。坂本はYMO在籍時から愛用し、『BGM』収録の「千のナイフ」でのジミ・ヘンドリックスを彷彿させる演奏は圧巻。ソロアルバムでも『B−2 UNIT』収録の「thatness and thereness」でのベースや「riot in Lagos」での不思議なメロディ音、さらには映画『戦場のメリークリスマス』を彩ったストリングスなど、“坂本シグネチャー”と言えるサウンドを多く生み出した。

下段は2020年にREV(リビジョン)4として復刻された「Prophet-5」の10音ポリフォニック版「Prophet-10」。

現代版のProphetとして2015年に発売された「Prophet−6」で、坂本は映画『レヴェナント:蘇えりし者』のサウンドトラックで多用した。

録音/編集の核になる「AVID PRO TOOLS」

ラックの上に置かれているのは〈KORG〉が斯界の巨匠グレッグ・マッキー、ピーター・ワッツと共同開発したアナログ/デジタル・ハイブリッドミキサー「SoundLink MW-1608」。各チャンネルにはシンセやマイクの音が立ち上げられている。ラック内にはピアノ録音用のマイクプリアンプ「Rupert Neve Designs 5024」、そしてレコーディングシステムの要である「AVID PRO TOOLS」用インターフェース「CARBON」を収納。

ノイズ発生装置として使ったエレキギター

〈Fender〉が学生向けに製作したエレキギター「BRONCO」。坂本は通常の弾き方ではなく、磁気により弦を振動させるE-BOW(エレクトリックボウ)という装置を使い、ドローンやノイズ的なサウンドを奏でることが多かった。床には〈LINE 6〉のディレイ「DL4 MkII」、〈strymon〉のリバーブ「BigSky」、ディレイ「TIMELINE」、〈MOOG〉のリングモジュレーター「moogerfooger MF-102」などのエフェクターをセット。

映画音楽の制作に欠かせないサラウンド環境

〈SPL〉は高音質のオーディオ機材で知られるドイツのメーカー。「Model 2489」は5.1chサラウンドに対応したモニターコントローラーで、〈musikelectronic geithain〉のスピーカー「RL906」と〈REVOX〉のサブウーファー「Bass S04 Active」が再生するソースの選択と音量を制御。映画のサントラを多く手がける坂本にとって、サラウンドの再生環境は必須のものであった。手前は〈SONY〉のヘッドホン「MDR-Z7」。

常に手元に置いたアタッシェケース型シンセ

1971年にイギリスの〈EMS〉が発売したシンセサイザー「Synthi AKS」。アタッシェケースにインストールされており、蓋部分の裏側にはタッチセンス式のキーボードとシーケンサーが組み込まれている。効果音的なサウンドが作りやすく、坂本は楽曲の素材となる音をこのシンセで作り出した。『async』リリース後のライブでもよく用いられ、右下のジョイスティックを駆使したパフォーマンスは見どころの一つであった。

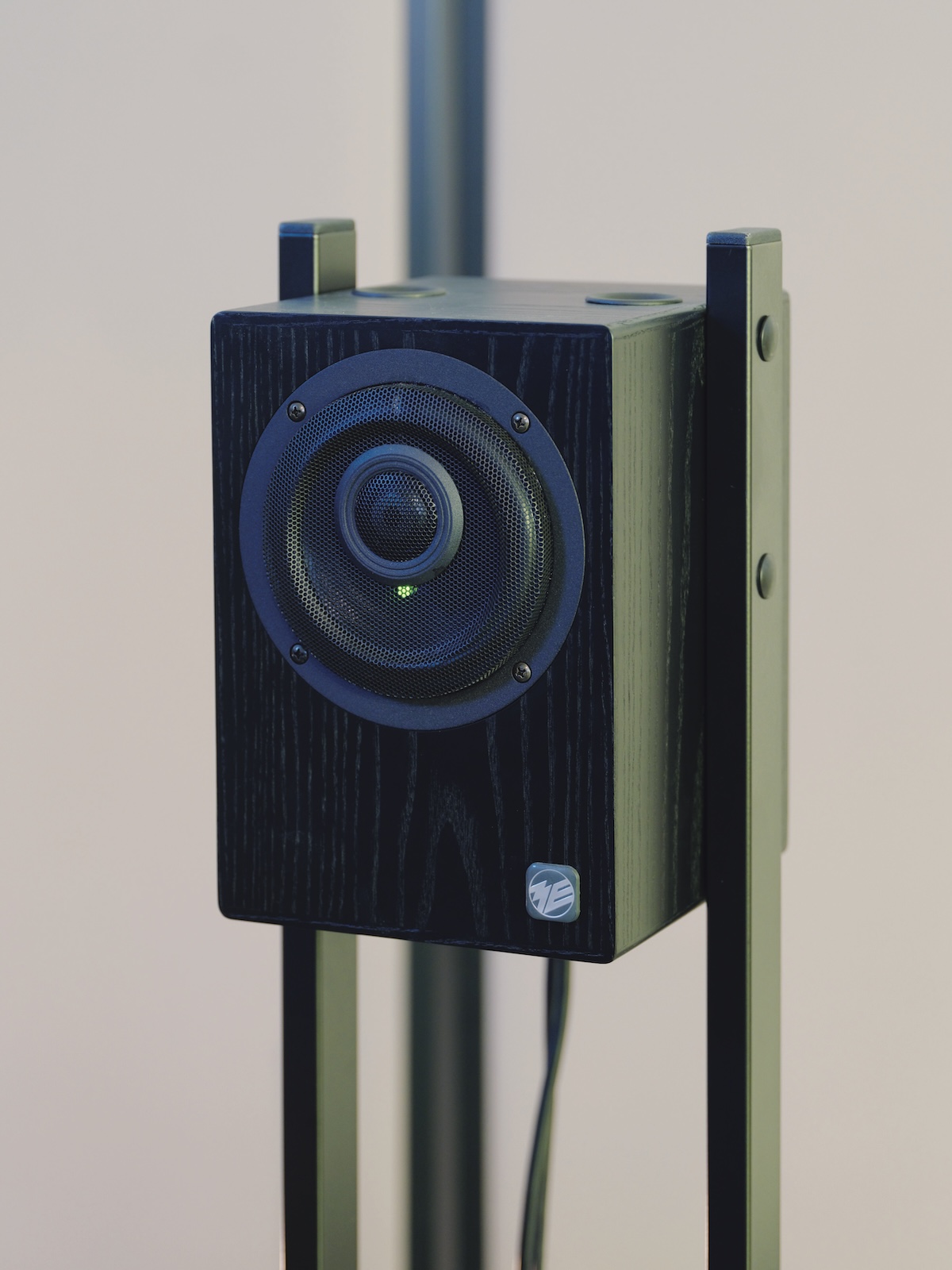

長年愛用したスピーカーは東ドイツがルーツ

ドイツ・ライプツィヒ郊外にあるガイザイン村で誕生したスピーカーメーカー〈musikelectronic geithain〉。原音を限りなく忠実に再現する同社のスピーカーを坂本はこよなく愛し、東京のスタジオではこの「RL906」を、NYのスタジオでは一回り大きい「RL904」を使用していたほか、『out of noise』リリース時のツアーでは「RL901K」というモデルを左右で6本ずつ使い、非常に繊細なサウンドを客席に届けた。

〈YAMAHA〉や〈nord〉のデジタルシンセも用意

上段は90年代半ばに発売されたスウェーデンのシンセ「nord lead」。モデリング技術によりアナログシンセの音を再現した“バーチャルアナログ”の先駆である。下段の「YAMAHA MOTIF XS7」は、ピアノやストリングス、木管楽器などさまざまなサウンドを奏でることができるPCM方式のシンセ。その左上に載せられているのはタッチパネル操作で多彩なエフェクトを自在にかけることができる「KORG KAOSS PAD KP2」。

弓やマレットでこすることで生じる音への偏愛

坂本のNYのプライベートスタジオにはチェロが置かれ、エレキギターと同じくフレーズを弾くというよりは、弦をこすったり胴体を叩いたりすることで生じるアコースティックな質感のノイズを収録するために使用されていた。東京のスタジオにはチェロの代わりにバイオリンを用意。坂本はほかにもパーカッション用のマレットを用いてガラスやシンバルをこするなど、こすることによって生じるサウンドを偏愛していた。

名門〈Steinway & Sons〉のアップライトピアノ

〈Steinway & Sons〉のアップライトピアノ「K-132」。坂本はグランドピアノはもちろんだが、ソフトな音色を出しやすいアップライトピアノも好み、生前最後の作品『12』では、何種類ものアップライトピアノが使われた。ピアノの音を収録する際には〈SONY〉のマイク「ECM-100N」を用い、ピアノの屋根の部分を開け内部の弦と響板を狙う形でセット。さらに空間の響きを得るため単一指向性の「ECM-100U」も併用していた。