5歳児も大人も前のめりにさせる仕掛けとは?

番組のアイコンは「ピタゴラ装置」。ビー玉がレールの上をコロコロ転がっていく装置である──と、これだけだとずいぶん淡々としたものを想像してしまいそうだが、実際はご存じの通り。数々の愉快な仕掛けと軽やかな音と、「そうきたか!」な驚きが次々と繰り出される、何度でも見たくなる装置なのだ。

2002年の開始以来、不動の人気を誇る教育番組『ピタゴラスイッチ』も、まさにこの装置のごとし。日常に潜む物事の考え方や法則を、あんな工夫、こんな仕掛けで伝えてくれる。番組の生みの親は、テレビCM「バザールでござーる」やゲーム『I.Q』を手がけた東京藝術大学名誉教授、佐藤雅彦さんだ。

そんな『ピタゴラスイッチ』の原点は、佐藤さんが教授を務めていた慶應義塾大学環境情報学部の〈佐藤雅彦研究室(佐藤研)〉。その後、卒業生を中心としたクリエイティブグループ〈ユーフラテス〉が、各コーナーの企画・制作を担っている。

「作り方が新しければ、作られたものは自ずと新しくなる」と語る佐藤さんは、番組の作り方をこう話す。「大切なのは、考え方を伝えること。従来の教育番組のように“知識”を伝えるといった作り方ではありません。例えば佐藤研では、問題解決の一定の手順を示す概念“アルゴリズム”に着目し、この考え方を使うことでどんな表現ができるのか、どうしたらこの考え方を面白く伝えられるのか、を2年以上研究し続けました。その研究を基にしたのが、番組の名物コーナーになった『アルゴリズムたいそう』。研究こそが根源的な面白さや強い表現を生むんです」

では、「ぼてじん」「なんのどうぶつ?」など現在までで200以上にも上る各コーナーは、どんなふうに作られているのだろう。教えてくれたのは〈ユーフラテス〉の面々。まずはうえ田みおさんだ。

「それぞれが企画を考えて集まります。スケッチだけのことも自作の歌を歌いながらプレゼンする場合もありますが、企画の考え方で今も糧になっているのは、佐藤研時代のこと。“逆Vの字になった2本の線が冒険に出る”という案を出したら、佐藤先生から“線が歩くという考え方だけが面白い。冒険とか要らないから、この考え方だけで作ってみて”と言われて。とにかく企画の中心に強い考え方がないとダメなんです」

通った企画に関しては、アニメーションから撮影まで、すべて自分たちで手がけている。「ピタゴラ装置」に至っては、なんと年2回のNHK合宿を敢行。3日かけてスタジオで装置を作り、1日で撮影するそうだ。

「映像としての伝え方も大切」と話すのは、山本晃士ロバートさん。「動物を点の動きだけで表す『なんのどうぶつ?』のように、最小限の要素で物事を表現すると、観る人は自分から“何だろう?”って、より注意深くわかろうとしますよね」

確かに『ピタゴラスイッチ』には、思わず前のめりになって考えさせられてしまう引力がある。それは「伝え方」の力だったのか。

「ピタゴラならではの伝え方としては歌も重要。歌は何度聴いてもあまり飽きがこない稀有なコンテンツだし、そもそも、映像は音から作るというのが佐藤先生の考え方なんです」と米本弘史さん。実は歌(の原案)を自分たちで作ったり歌ったりすることも少なくないそうだ。そんな話を受けて山本さんが言う。

「プロの方の曲や歌が美しすぎると、いい音楽としてうっとり聴いちゃって、歌詞に込めた考え方や言葉が頭に入ってこないことがあるんです。そういう時は泣く泣く、この美しさを少し抑えてくださいってお願いします。たぶん、どこか素人っぽかったり完璧じゃなかったり面白すぎなかったりするのもピタゴラらしさ。だから観る人が主体的に関わってくれるのかもしれませんね」

飽きさせない作り方ともっと観たくなる伝え方、そのごくごく一例

もののふるまいを使う

ものに特有な「ふるまい」を装置に組み込むことで、「この動き、どこかで見たことある」と気になって目が離せなくなる。写真の装置では「比重の違うものが混ざっている時、振動によって比重の小さいものが上がり、大きいものが下へ行く」という物性科学を応用。鍋の形の入れ物が振動すると、ピの文字が描かれた黄色いピンポン球が浮かび上がってくる。どんな小さな動きや構造にも「理(ことわり)」が潜んでいる。

自分から観たくなる

最初は黒い背景の中を1個の白い点がひょこひょこ動くだけで、意味もよくわからない。ところが、点が2つ3つ……と増えるにつれ、ある生き物特有の動きを表していることに気づかされる。「最小限の情報を与えると、観る側が自分で補完することになります。与えられた解釈を受け取るのではなく、観る人自身が自分で解釈を立ち上げるから、主体的に観ることになるんです」と佐藤匡さん。

きてる音を探す

映像を作る時は、まず「きてる音」。音や声を重要視する、なんなら音から作ることもあるのが佐藤雅彦流なのだ。写真は、ベルトコンベアや回転台に載せられたさまざまな形のアイテムがぴったりの形に抜かれた穴や隙間をスレスレで通り抜ける……というもの。シンプルな装置と動きに、「スーレスレ♪」という男声合唱団の壮大でサスペンスフルなコーラスをつけたことで、面白さが一気に飛躍した例。

制約があってこそ

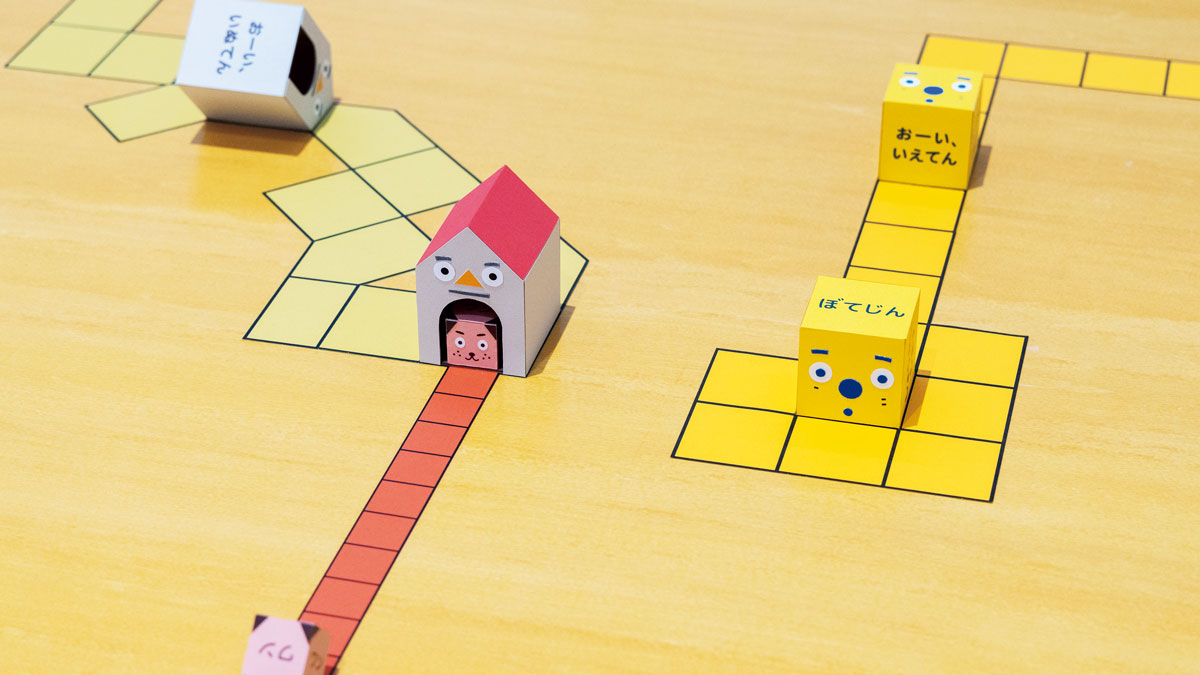

顔の付いたキューブが、ぼてぼて歩きボソボソしゃべる人気コーナー「ぼてじん」。その原点は、プログラミングの考え方。各面に言葉が記された立方体がすごろくのようなマス目の上を動き、あらかじめ決められたストーリーを繰り広げる。「顔以外の5つの面に書かれた言葉しかしゃべれないという制約があることで、独自の物語が展開します」とうえ田みおさん。声の担当はフットボールアワーの2人。

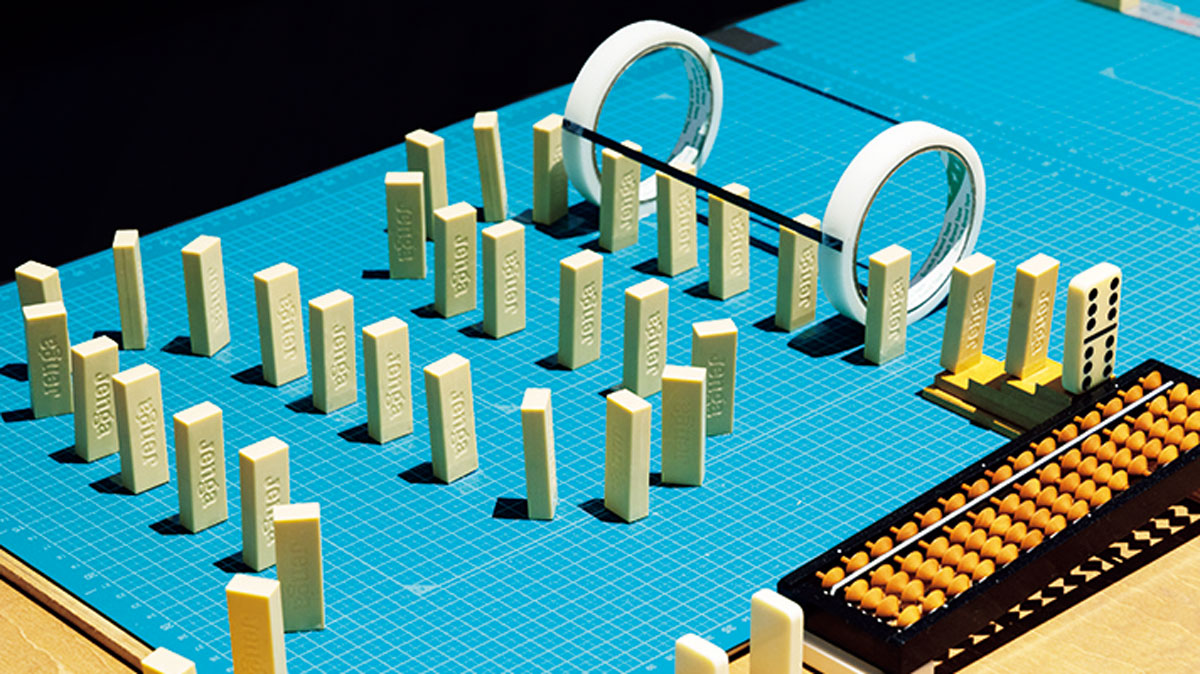

ハラハラさせる

このままテープの車輪が進むとバーがドミノにぶつかる!とハラハラするが、車輪の径を基に計算で位置を導き出しているため、(計算上は)ぶつからずにすり抜けていく。とはいえ「実はピタゴラ装置の場合、あえて5回に1回うまくいくくらいの感じで作っているんです。毎回必ず成功するように作るより、どこかに危なっかしさがある方が目を引く映像になるので」と山本晃士ロバートさん。

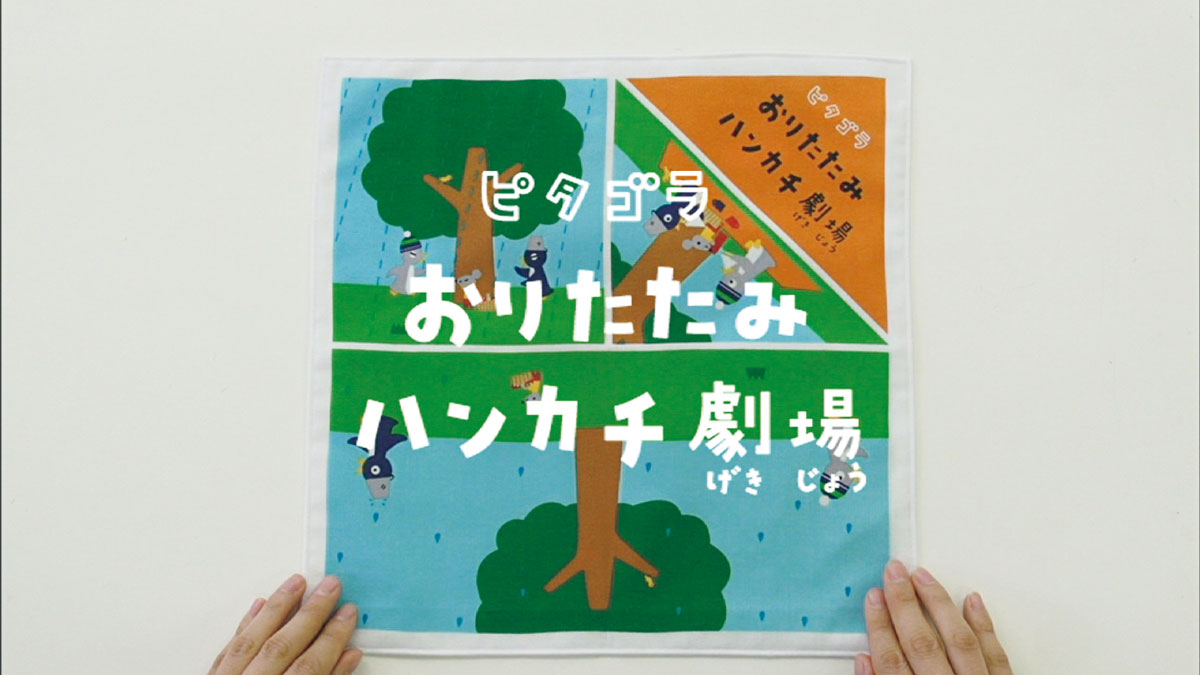

物語性を持たせる

企画の原点にあったのは、「四角いハンカチを折ると長方形になり、さらに折ると正方形、三角形……と形が変わっていく」という構造の面白さ。そこに4コマ漫画のようなストーリー性を吹き込んだ。「ピタゴラスイッチでは一つのコーナーが何度も繰り返し放送されます。だから観るたびに楽しめるように、物語性を持たせたり歌をつけてみたりという“伝え方”をとっているんです」と貝塚智子さん。