伊勢丹新宿店「ザ・ステージ」を占拠!?“目利き家”安藤夏樹を知っているか?Part.1〜編集者編〜

photo: Norio Kidera / text & edit: Yu-ka Matsumoto

「人生に関わることで自分が大きく決断したことって、これまで数えるほどしかないんですよ。いわば流され続けた人生です」

編集者としての経歴を伺うと、まずこう返ってきた。出版社を独立後、いくつもの書籍を手掛け、時計メディアでも活躍。先日のラジオ番組出演も記憶に新しい。また、コレクターから派生してギャラリーまで運営するマルチな才能の持ち主が、岐路での選択を他人任せとはにわかに信じがたいものがある。

「高校時代の同級生が就職活動でうちに泊まりにきたんですよ。就活もせず、特に目標もなかった僕は、友人が出版社を受けるって言葉に影響され、雑誌とか好きだし、自分のやりたいことに近いかも、って感じでその日に出版社を目指すことを決めたんです。

でも、出版社って募集を締め切っているところが多くて。当時、リクナビだったか、または風の噂だったか、出版業界はまず業界に入ることが大事です。入っちゃえば、広告部でもなんでもなんとかなります。みたいなことが書かれていたのを鵜呑みにして、タイミングよく募集が出ていた日経ホーム出版社(現在の日経BP)の広告部をなんとなく受けたんです。そしたら受かっちゃって。当然配属されたのは広告部。配属2年目に金融の担当をして広告部の仕事の全てを悟った気になって、異動願を出したんですよ。そしたらアホかと。そのとき初めて広告部から編集部へ異動できないことを知ったんですよね(笑)。

それからも異動願を出し続けていましたが、3年目には転職も視野に入れ始め、じゃあ、辞めます、って話をしたら、何かの歯車がカチッとなって、異動できることになったんですよ。その珍事は、日経グループで初めての出来事でした」

念願の編集者デビューは、『日経マネー』。その後、『日経おとなのOFF』へ異動し、ホテルやレストランなどの覆面取材をして評価をするような記事を制作。編集者としてのキャリアを積み上げていった。

「異動が決まったときに、京都の俵屋旅館とかパークハイアットとか高級宿に自腹でとにかく泊まりに行きました。自分の中でそういう価値基準がなかったので、まずはそれを作ろうと。それまではモノに数十万円を払うことはあっても、ホテルに数万円払って泊まることはなかったですからね。宿なんて数千円のビジホでかまいませんでしたから。もちろん給料は変わらないので当時は激貧でした。

でも『日経おとなのOFF』では、文化的な記事に携わることができたんですよ。例えば仏像特集をやろうとか、僕が関心を持てそうなこともやれるし、少しずつ自分のテリトリーに近づいている感覚はあったんですよね」

この頃から編集者としての“目利き”が少しずつ開花し始めることに。

「雑誌『ブルータス』で仏像特集をやってましたよね?僕はその1年くらい前に仏像特集をやっているんです。一応当時の僕らとしてはそれなりに部数が出たんですよ。

ムックも作ってよく売れた。でもその頃、仏像を流行らせたというか、カルチャーとして世に紹介したのは『ブルータス』みたいな空気があったんです。あの『ブルータス』が仏像特集やったぞみたいな。内心、チェッとか思ってましたね(笑)。早い早くないの問題じゃないですけど、『ブルータス』でヒットした国宝特集だって、僕のが先。内容だって負けてないのにーって。まぁ今となって振り返れば単なるコンプレックスですよね。メインロードを歩く人への嫉妬というか(笑)」

『日経おとなのOFF』では、作家の伊集院 静さんや沢木耕太郎さんの旅をテーマにした連載なども担当。だんだんと編集者としての立ち位置がわかってくるようになった矢先に、異動。そこで人生のターニングポイントにもなる雑誌『MOMENTUM』へ配属されることに。

『MOMENTUM』では、編集長として約9年間在籍。編集者としての独自のスタイルを確立した重要な時期であり、後の独立やさまざまな活動の基盤となった時期と言える。

「前の雑誌でお世話になっていた伊集院さんや沢木さんとも引き続きいい関係で繋がりが持てましたし、仏像の件では今も交流のあるみうらじゅんさんとも親しくなれました。後のギャラリーにも繋がる建築家の藤森照信さんは、最終号でがっつりとインタビューさせていただいたり、陶芸家の内田鋼一さんも『MOMENTUM』がきっかけで知り合ったり。ここでたくさんの人脈をつくることができて、悪い言い方をすると要は雑誌を私物化したんですよね(笑)。

『MOMENTUM』は、広告収入で成り立っている雑誌で、会員に送られるものだったので部数を気にする必要がない。広告さえ入っていればいいという前提のもとに好き勝手やった、9年間でしたね。実は独立してからも日経BPの広告部経由でこれまで通り引き継いで3年ほど編集長を続けました。

それから、最初は日経BPで制作していたグランドセイコーの公式オーナーズクラブの会報誌『GS9 Club』というのがあるんですけれど、それも独立とともに引き継ぐことになりまして、WEBマガジンになった今も、ありがたいことに僕が編集者としてやっている大切な仕事のひとつになっています」

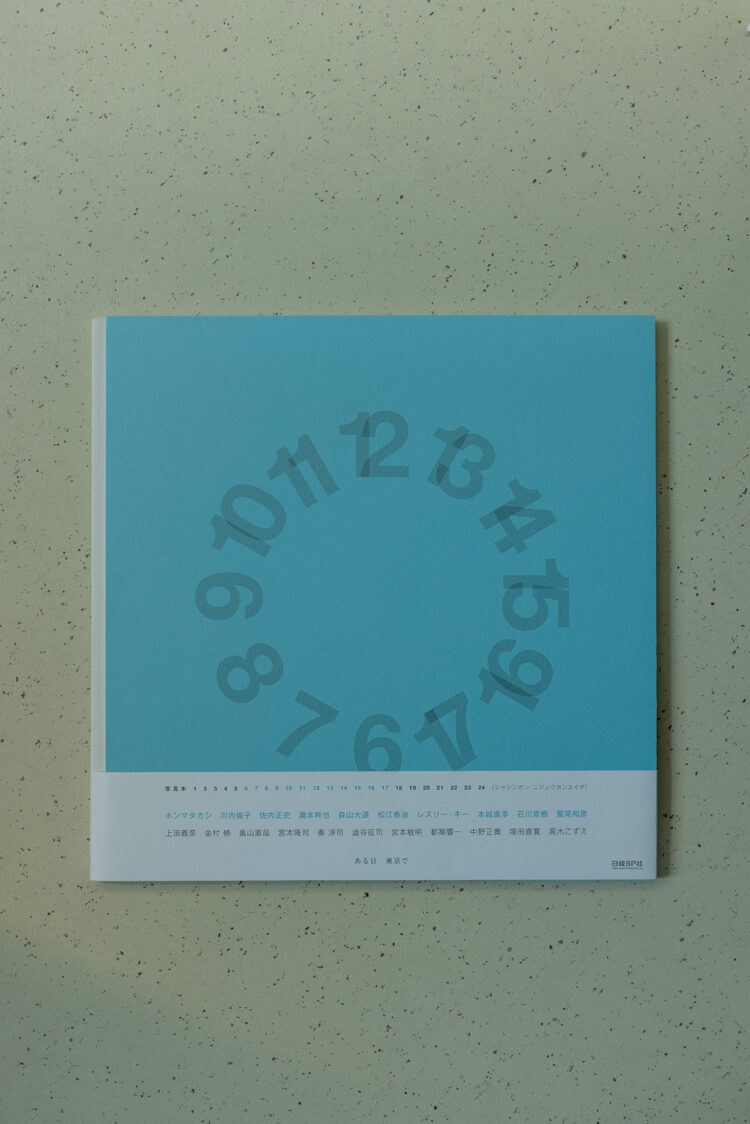

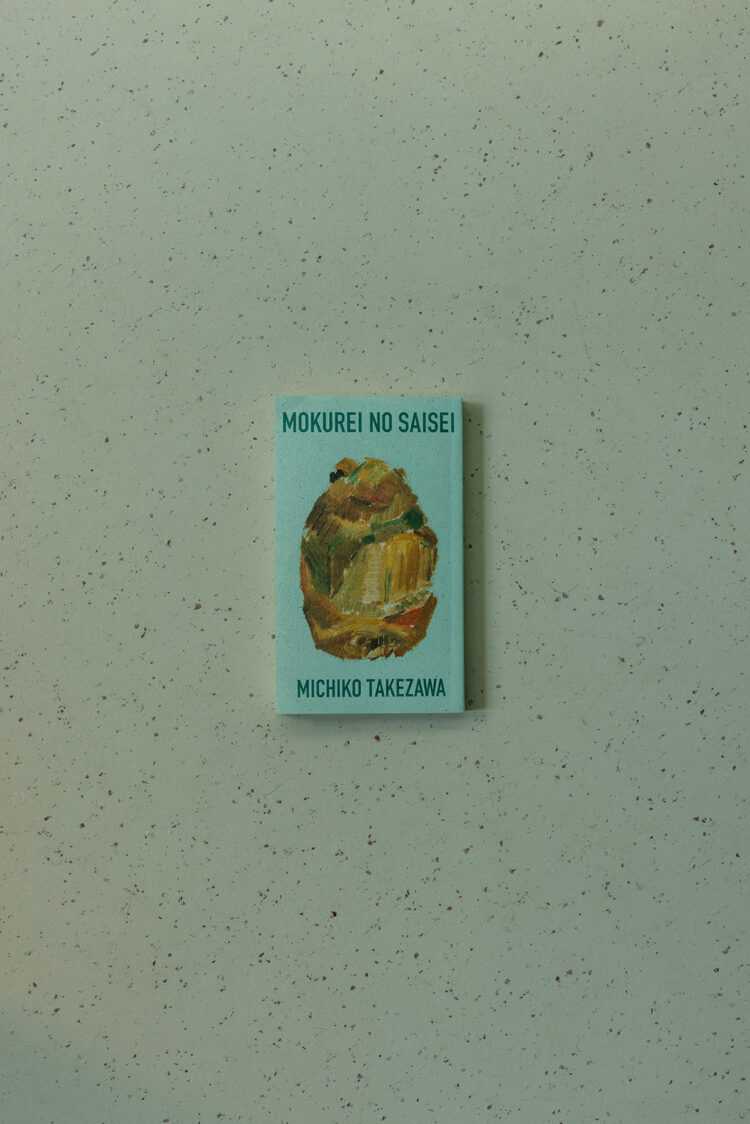

2016年に独立した安藤さんは、その後「プレコグ・スタヂオ」を設立し、数多くの書籍を出版。最初に手掛けたのが、誰も注目することのなかった木彫り熊の書籍『熊彫図鑑』(2019年)である。何ともニッチな作品にもかかわらず、昨今のブームを牽引するきっかけにまでなった木彫り熊界隈のバイブル的書籍だ。さらにこの本は、プレコグ・スタヂオの最新作にして、世界初(?)の木彫り熊小説『たしかに熊だが』にも続いていくことになる。

「『熊彫図鑑』に関しては、もう単純に震えたんですよ。木彫り熊というものに出合った瞬間に。みんなが知っている存在なのに、こんなにも歴史や種類などを知られていないものがまだ放置されているのかと。それと同時に僕のコレクター心にも火が付いたんです。

ほかにもいろんなものに僕は関心を持って集めたりするんですけど、だいたい資料があるわけですよ。仏像の本を作ったときが一番わかりやすかったんですが、どんなにマニアックなことを本に定めようと、その情報ってすでにどこかに載ってるんですよね。人が調べた数多くの書籍の中から自分好みに編集して選んでいく。それはそれで価値があるんですけど、でも熊に関して言うと、その二次資料的なものが全くないんです。これをものにしなかったら、編集者としてはダメだなと思いました。

そこへ一気にガーッと行けたっていうのは、本当に良かったですし、編集者人生においてそう多くはない楽しい経験だったなと。それに、木彫り熊について記事になる際に、うちが出した情報に基づかないものってそんなに多くないんじゃないかなっていう自負はありますよ」

この出合いこそが、その後の活躍を大きく左右する“目利き家”としての第一歩だったに違いない。