真夜中0時の富山湾、早月川(はやつきがわ)河口。波打ち際に立つ30人の選手たちは、海を背にしながら、目の前の山へ向かって静かに歩き始める。沿道の家族や友人が、長い旅路を前にした選手にエールを送る──これが『トランスジャパンアルプスレース』、通称TJARの幕開けである。

緻密に立てたプランを道中に落とし込む面白さ

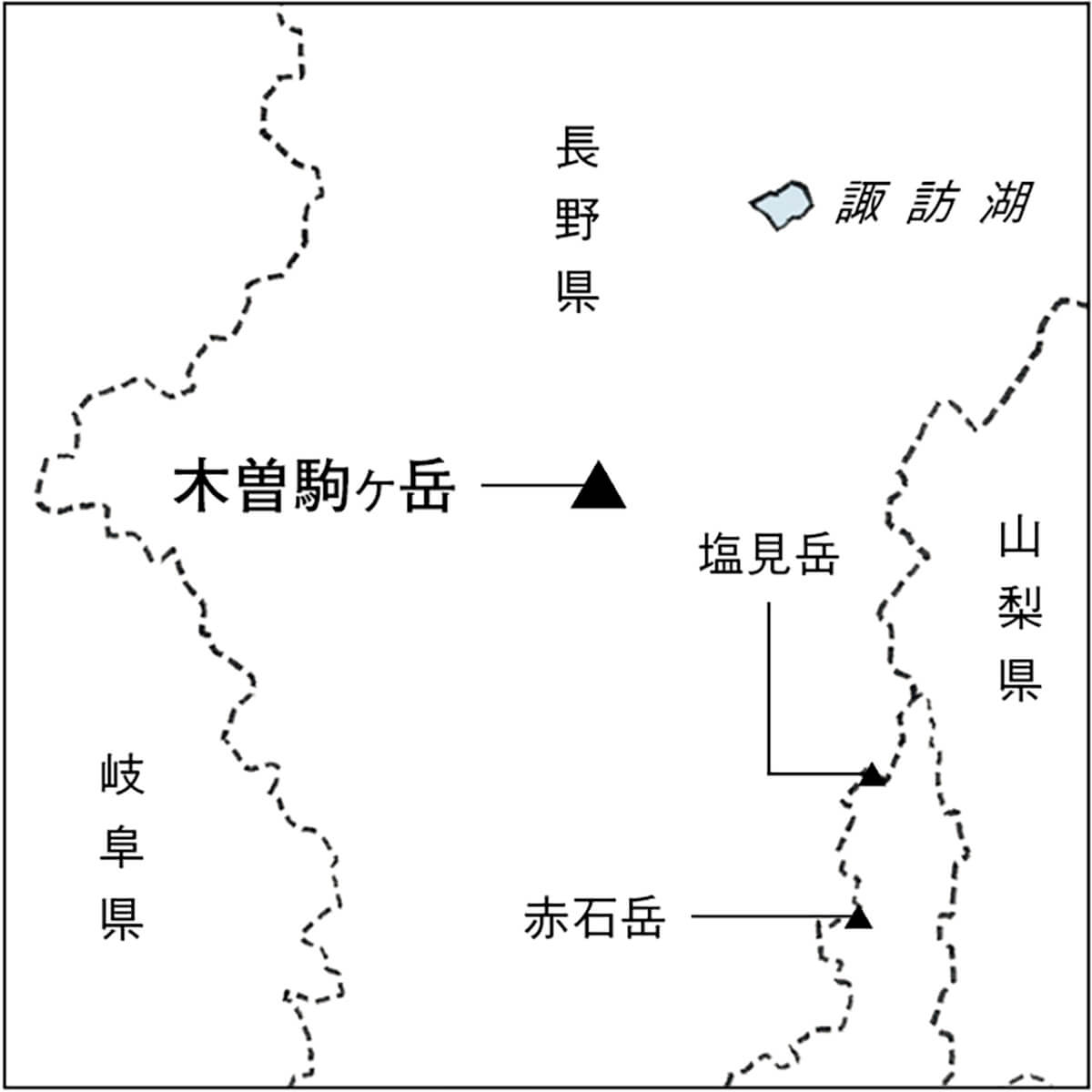

日本海の富山湾をスタートし、北アルプス、中央アルプス、南アルプスと、日本列島の脊梁(せきりょう)をなす三大山脈を自らの脚で越え、太平洋の静岡・駿河湾へと駆け抜ける。

距離にしておよそ415km、累積標高差は2万7000m。富士山を7回登って下りてなお長大な距離を走るに等しいこの行程を、192時間(8日間)の制限時間内で走破しなければならない。食料と水を背負い、眠るならばテントを張るか、道端で仮眠をとる。誰かのサポートは禁止。頼れるのは自分の体力と判断力だけだ。

土井陵さんがこの大会に初めて挑んだのは2021年。この時は台風接近のため中止となったが、翌22年大会では4日17時間33分という、それまでの大会記録を6時間19分も短縮した快走を見せ優勝。24年には連覇を果たした。

「僕にとってレースは、発表会のようなものなんです。事前の試走を基に、行動時間、補給、仮眠のタイミングを事前に細かく計画し、自分なりの答えを積み上げていく。それが本番できちんと機能すると嬉しいし、うまくいかなければ “どこが違ったんだろう”と考えるのが面白い」

8月の猛烈な暑さの中、剱岳(つるぎだけ)から槍ヶ岳、木曽駒ヶ岳から塩見、荒川、赤石、そして聖岳(ひじりだけ)へ、3000m級の稜線を縫うように昼夜を問わず前へと進む。稜線では風が吹き荒れ、ビバーク(緊急退避)することすら難しい場面もある。幻聴・幻覚も珍しくはない。川のせせらぎが人の歌声に聞こえ、石の上に漢字が浮かび上がって見えることもあるという。

「そういう時でも意外と冷静なんです。ああ、睡眠が足りていないんだなって。22年のレースでも、北アルプスを越えて上高地に下りたあとのトンネル区間で、道端に横たわって20分だけ目を閉じました。するとまた動けるようになるんです。スッキリはしないけど、考える余白が戻ってくるような。よく言う“限界”って脳が勝手にブレーキをかけているだけだと思うから、大丈夫と言い聞かせていれば、次第に回復します」

しかし、天候や体調の波を完全にコントロールできないのが山岳レースだ。食べ合わせや過剰補給による胃の不調でペースが落ちることもあれば、極限の睡魔により一部区間の記憶が抜け落ち、その場で倒れ込むように眠ってしまうこともある。

「何十時間も暗闇と孤独の中を進んでいると、遠くにヘッドライトの明かりが見えるだけで、急に足取りが軽くなることがあるんです。もちろん、レースは自分の脚で走り切らなければいけない。でも、誰かが応援してくれているとわかるだけで、不思議なくらい元気が出る。たとえ近くにいなくても、人の存在がすごく大きなエネルギーになります」

対面する想定外の事態を一つずつ乗り越えるたび、確かな前進を感じる。そうして進んだ先で、ご褒美のような景色に出会うことがある。

「山の空気がいちばん澄む夜明け前に稜線に立つと、群青色の空が少しずつ淡い色に変化していくんです。星がまだ少し残っていて、見下ろすと雲海が広がっていることもある。それがもう、言葉ではとても追いつかないくらい綺麗で。レース中なのに立ち止まって見ていたいと思うくらい。進む先にどんな景色が待っているのか、乗り越えた先にどんな自分が待っているのか。そんな好奇心が僕の走る原動力かもしれません」

土井さんの冒険を感じる旅先へ

中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイを使えば、標高2,612mの千畳敷カールまで一気にアクセス可。カールを巡る遊歩道は1周約45分とスニーカーでも気軽に歩ける。「遊歩道の先に続く登山道(八丁坂)を登ると、TJARのコースでもある木曽駒ヶ岳から空木岳(うつぎだけ)へと続く稜線に出られます」(土井)