窓を題材にした写真には傑作が多い。古今東西、写真家たちは窓を題材に、または窓を意識して、数々の傑出した写真イメージを作り続けてきた。それには理由がある。カメラ自体が、窓と部屋のメタファーだからだ。

カメラの原理であるカメラ・オブスクラ──ラテン語で「暗い部屋」──は、古代ギリシャ文明から使われる手法で、真っ暗な部屋に一点穴を開けると外光が差し込み、外の様子が上下反転されて反対側の壁に投影されるという光学原理。

カメラ黎明期のピンホール・カメラも同じ原理で、内部が真っ暗な箱に一点穴を開け、その反対側に感光板またはフィルムを設置すると、そこに像が定着できるというものだ。その穴に光を集束するガラスを埋め込んだもの、それがレンズとなる。これが現在にも続くカメラの基本構造だ。つまり、カメラはレンズという窓によって、外の世界の光とその反射を投影し定着する部屋なのだ。

カメラが持ち運べる「暗い部屋」だとしたら、写真家は「暗い部屋」の中の住人の視点で、「暗い部屋」から外の明るい世界に向かって何を提示するか。それが多くの写真家にとって永遠のテーマになる。哲学者で批評家のロラン・バルトは「写真は“明るい部屋”だ」と定義した。

バルトによると、写真は「あらゆる意味において平面的で」「深く掘り下げられないのは、その明白さの力」があるからだという。しかし、バルトはその平面的で明白な写真の「明るさ」への愛を綿々と語るのだ。

窓から外の世界を眺めることと、カメラを通して世界を眺めることの決定的違いは、時間だ。窓から外の世界を眺めることは現在進行形の行為だが、カメラを通して世界を眺めた結果の写真を見ることは、過去形の行為の確認だ。窓から外の世界を眺めるのは時の移ろいを味わうことでもあるが、写真に定着された外の光景は、時間の冷凍保存であり、時間の死だ。

一枚の写真の中で時間は生きていて、死んでいる。その写真の両義性に人は魅了される。ゆえに窓を主題に、または窓を意識して撮られた写真の傑作は、「カメラとは、写真とは何か?」について問う写真とも言えるだろう。窓と部屋のメタファーであるカメラを使って、窓を撮る。それは写真の上位概念に思いを巡らす行為になる。

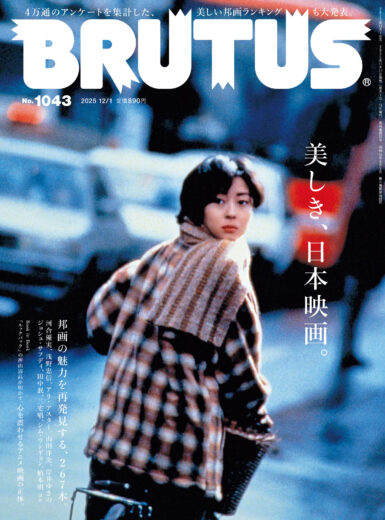

カメラは「暗い部屋」だと改めて提示する写真に、野村佐紀子の密室での男性ヌードのモノクロ写真シリーズがある。野村の男性ヌードにおいて、窓は外の光の集光装置であるのと同時に、外とインティメイトな内の世界をわける壁でもある。

大掛かりなセットアップ写真を撮り続けるグレゴリー・クリュードソンの写真に頻繁に出てくる窓は、外の世界の得体の知れないものを遮断しつつも、それをつい眺めずにいられないもの、つまり「怖いもの見たさ」の象徴だ。

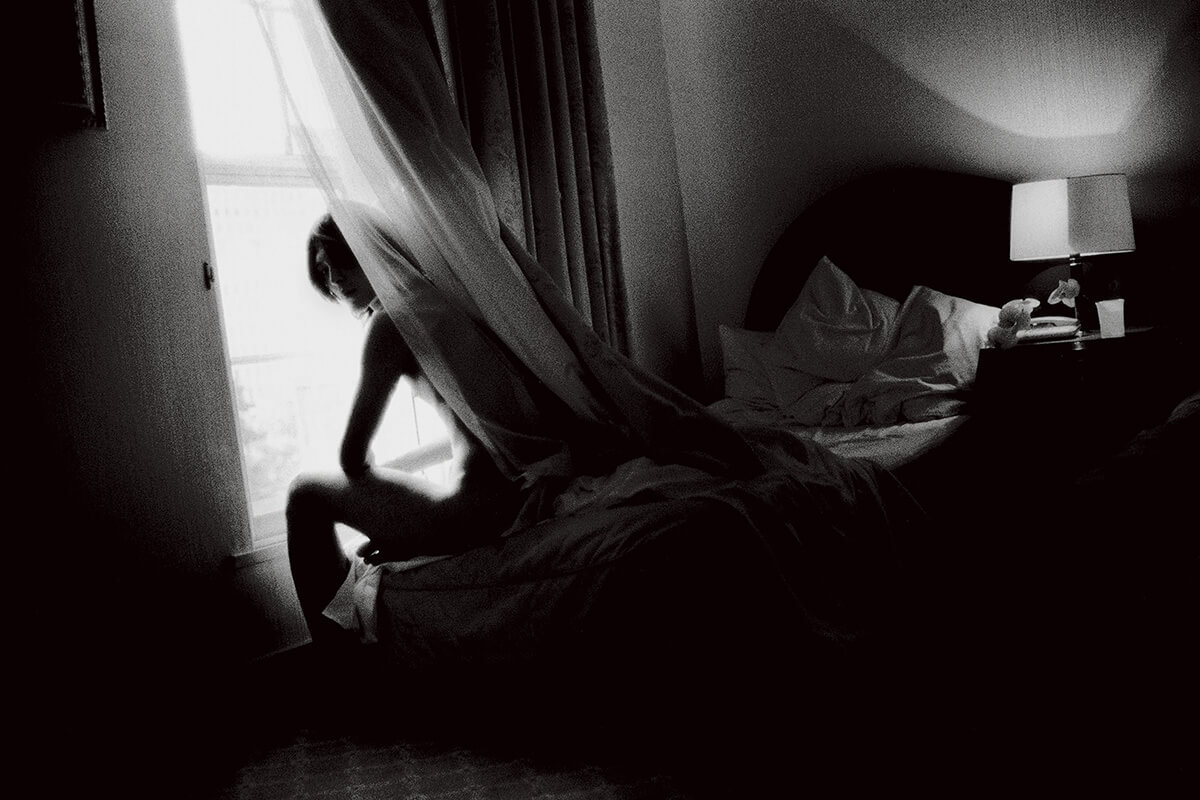

絵画の名作をレファレンスにした概念的な「静物写真」を発表する小松利光の写真ユニット=System of Cultureにおいては、窓は写真の絵画性を象徴する記号だ。

中野正貴は部屋の窓を通した東京のランドスケープを提示することで、東京の様々な部屋をカメラ・オブスクラにする。東京は写真都市なのだ。世界各都市のランドスケープを、その街の部屋をピンホール・カメラ化して撮影するホンマタカシのシリーズも、カメラが窓と部屋のメタファーであることの実践的作品だ。

言語による意思疎通ができない異国の少女たちのポートレイトを古典絵画のような静謐(せいひつ)さをもって撮る山元彩香においては、窓は古典と現在をつなぐ光の回路だ。

ヴォルフガング・ティルマンスは世界を等価に捉えながらも、そこに写るものの歴史性、政治性を静かに提示する。彼にとっても、窓は自分と世界や歴史をつなぐ象徴だ。

写真の記録性を活かしながら表層下にうごめく歴史と記憶を喚起する米田知子がソ連邦崩壊後のハンガリーで撮影した写真は、温水プールでの恋人たちを捉えているが、大きな窓から柔らかく降り注ぐ陽光が歴史のサニーサイドを感じさせてくれる。

バルトの『明るい部屋』はマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』へのオマージュ的写真論と見なされているが、窓を主題にした写真は、いわば「失われた時と光を求めた」記録だ。その眺めも時間も光も二度と戻ってくることはない。だからこそ愛おしい。「窓を眺める写真を眺める」というメタ行為は、世界と自分の両方を見つめ直す主観的時間を与えてくれるのだ。