火振りかまくら(秋田)

雪の中、神聖な炎の輪で厄を祓う

毎年2月14日厳寒の夜、雪上にいくつもの火の輪がくるくる踊る。目を凝らすと輪の中心には人の姿。皆が長さ1mほどの縄の先についた燃え盛る炭俵を勢いよく振り回している。神聖な火で田の厄を祓(はら)い、五穀豊穣・無病息災を祈る角館(かくのだて)伝統の小正月行事だ。この祭りがすごいのは誰でも参加できること。真っ赤な炎、火の粉が爆(は)ぜる音を間近に感じるうち無我の境地に。人智を超えた力に触れた気になれる。

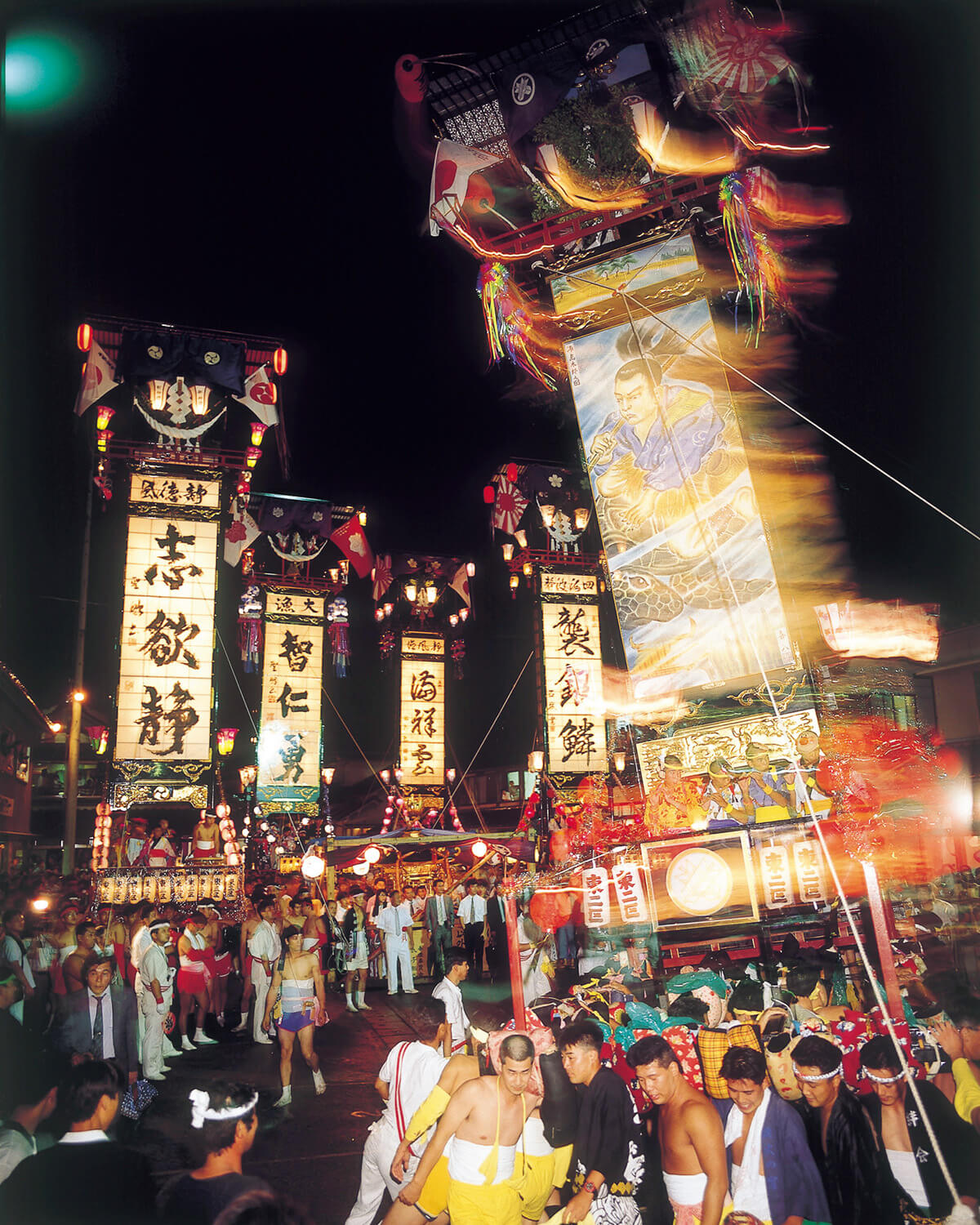

能登のキリコ祭り(石川)

夏から秋、祭りの熱気が半島を駆け巡る

7月から10月にかけて、能登半島の6市町約30ヵ所で祭りのエネルギーが爆発する。主役は「キリコ」と呼ばれる巨大な切子灯籠。土地ごとに独自の意匠を持ち、総数は約200を数える。夜の帳(とばり)が下りる頃、明かりの点(とも)ったキリコが担ぎ出され、町を駆け巡り乱舞する眺めは必見。祭りの日は「ヨバレ」というもてなしの習慣も。祭りの熱気を追いかけ、能登半島を1周するのも一興だ。

郡上(ぐじょう)おどり(岐阜)

2ヵ月間で31夜開かれる日本一長い盆踊り

始まりは江戸時代、お殿様の「士農工商の身分の別なく皆で踊るがよい」の一声から。その精神は今も変わらず誰もがウェルカムで、地元の人も観光客も一つの輪で踊る。7月中旬〜9月初旬の期間中に31夜催され、おどり会場はひと晩ごとに変わる。お盆4日間(8月13日〜16日)の徹夜おどりで熱気は最高潮に。初心者でも1人から参加できる講習会も人気。