干物に冷やしラーメンに潮カツオ……

決まりは作らず、興味のあるものを

ルーティンは敢えて作らず。

食べたいものを朝に充てる

仕事柄、ロケや撮影など朝の時間はどうしても不規則になりがち。出かける時間が迫っている時は、グラノーラをパッケージごと持ち出して、移動中に食べることもあります。しかし、外食することが多い昼食や夕食と違って、朝食は自分で食べるものをコントロールできる唯一のタイミング。敢えて決まりは作らずに、その時々で興味のあるものや、食べてみたいと思うものを朝食に持ってくることが多いですね。

なにせ食の世界は奥が深いので、気になるものを挙げるとキリがありません。例えば潮カツオ。もともとは、日本でも数少ないカツオ節の伝統製法を今も受け継いでいると聞いて生産の現場を訪ねたんですが、見学を終えて売店に立ち寄ったら、この瓶詰があったんです。聞けばカツオ節が作られるようになる以前は、カツオを塩漬け乾燥させた潮カツオが保存法として広く一般的だったとか。

ほかの地方でその食文化が廃れても〈カネサ鰹節商店〉のある静岡の田子地域では正月の縁起物として残ったんですね。これは間違いなくおいしそうだと思い買って帰りました。うちにはそういった食材が、かなりの数あります。

潮カツオも食べてみたら案の定、ごはんによしパスタによし、豆腐や卵にかけてよし。カツオの旨味が濃くて、塩味もしっかりあるけど角が立たず丸い。朝ごはんにおすすめです。

寿司ネタに使用するのと同じ天然モノの魚を特製の西京味噌に漬けたこちらは、豊洲市場に通う人でも知る人ぞ知る品。「銀ダラの身にしっかり味がのっていてごはんが進む。味噌の塩梅や漬け加減までも絶妙です」

現地では、はらこと呼ばれるサケの卵。10月末から11月中旬の3週間しか獲れない、成熟度がピークを迎えたAランクの卵だけを秘伝のかえし醤油に漬ける。「旨味はもちろん、皮もプチッと適度な感触が心地いい」

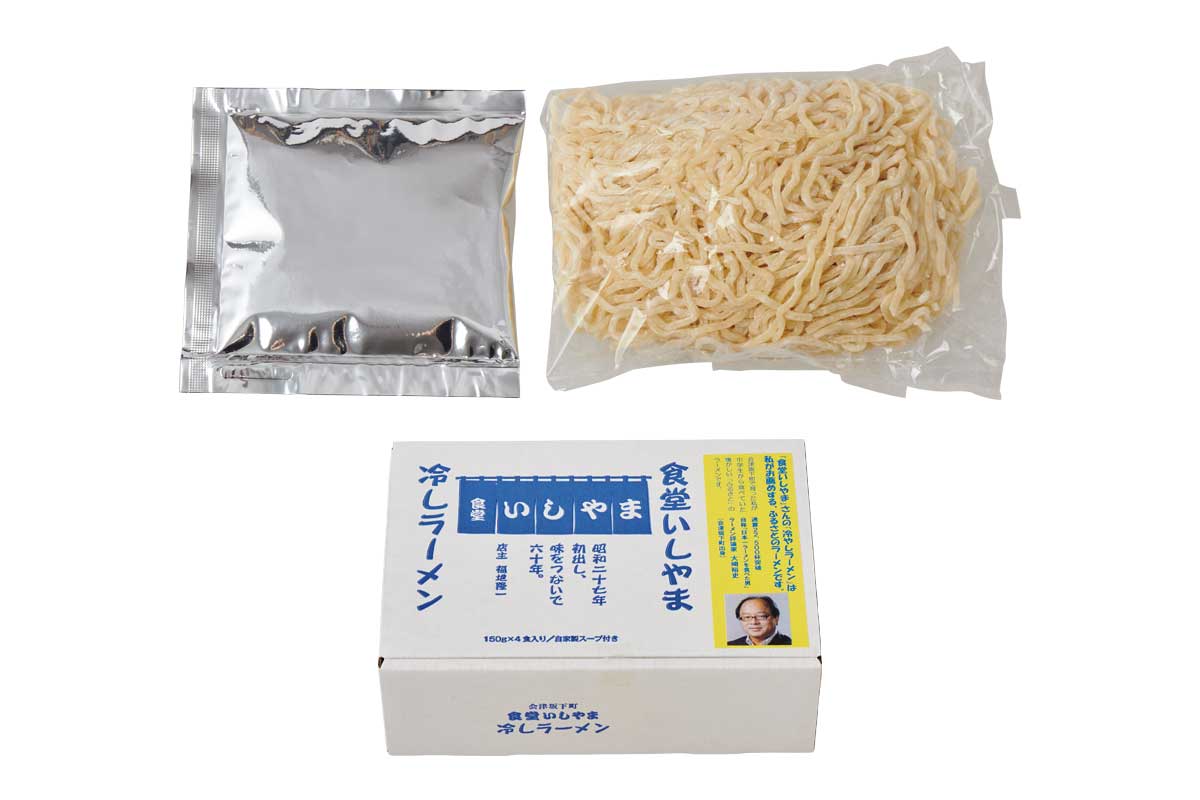

昭和27(1952)年の登場以来地元で愛される。特徴は澄み切った黄金色のスープと細ちぢれ麺。「だしは豚なのに脂が一切浮いていないのは3日かけて脂やアクをすくいとるおかげ。これなら朝から食べたくなります」

魚料理が自慢の宿の2代目、土屋伸浩さんがその日に水揚げされた地魚を目利き。海際の加工場で手作業で天日干しする干物は「塩加減が絶妙で旨味がのっている。身もふっくら。さすが地魚を知り尽くした作り手の味」。

煮立てた濃い塩水にカツオを10日以上漬け込み、伊豆の強い西風に当てて乾燥させた潮カツオ。その焼き身を粉状にほぐして瓶詰に。「味は濃いけれど塩のとがりはない。目玉焼きやゆで卵やパスタにかけてもおいしい」