ストリートに立って壁を見ている、と思った瞬間、その壁に書でライブドローイングをしていく。着物を纏い、黒髪を揺らし、筆をふるう様は、日本らしさを感じさせるが、書に向かうアティチュードは、グラフィティーのアーティストのようだ。万美さんの活動を伝える動画を見ると、唯一無二の書道家であるのが伝わってくる。

きっかけは、シンプルな記憶。「9歳のとき、小学校の書道の授業で書いたものを友達が『上手だね』と褒めてくれて、書くのが得意かもしれないと思った」。絵を描いたり、ハサミを使って折り紙を切ったりも好きだったが、実家の山の裏にある書道教室にはずっと通い続けていた。

一時期は美大を志望していたが、結果、大東文化大学の書道学科に進学。そこで、書の技術だけではなく、歴史や背景を学び、書体の成り立ちを学んだ。「見たことない、書いたことない書体がいっぱいあって、真似して書いてみた」。歴史はもちろん、気候によっても書体は変わる。「寒い地帯では堅い字が多く、温暖な地帯では柔らかい文字が多い。そこが、人間味があって面白い。書道を通じて、人々の生きた歴史や思いが感じられる」。

一つ知ると、そのまた奥が知りたくなる。自分だけがハマっていると思っていたが、大学の書道学科に行くと、同じような興味を持つ人がいっぱいで、自分以上に熱量がある人もいて驚いた。「上京して初めてクラブに行ったときに、この曲で同じように踊れる人がこんなにいるのか、というあの感じと同じ」。

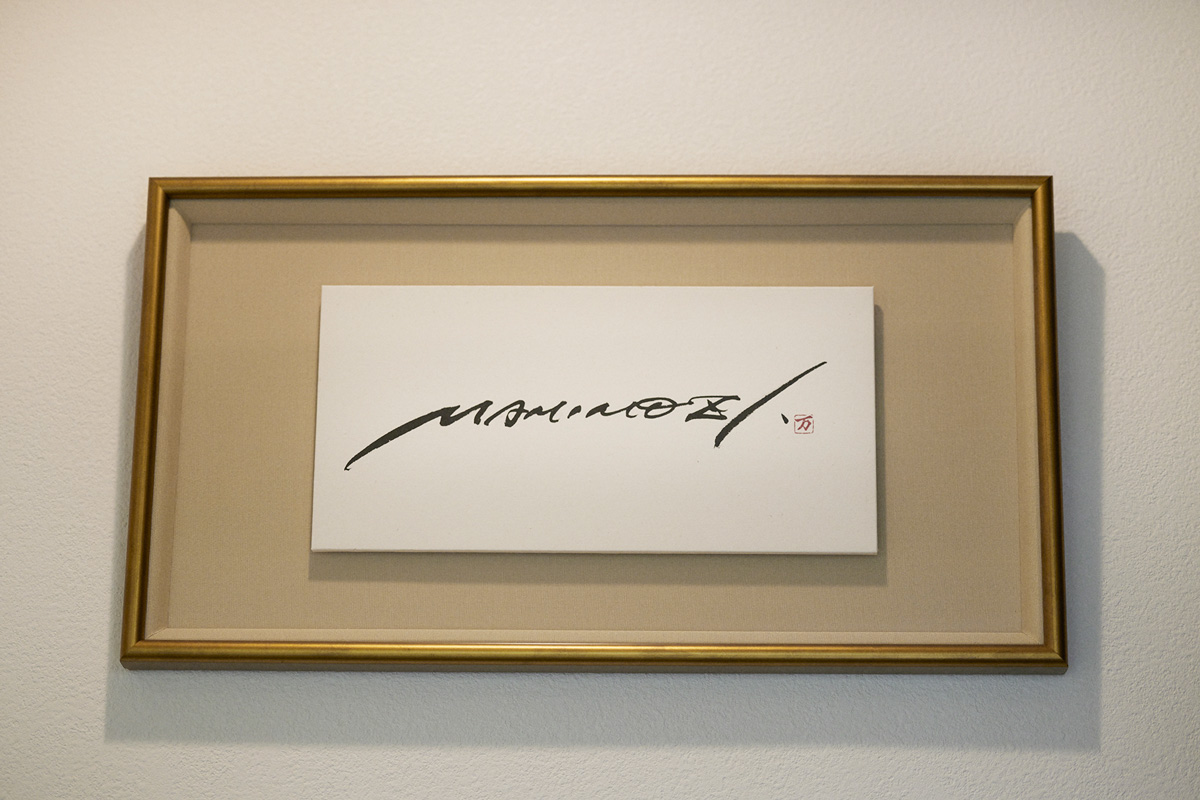

ストリートカルチャーが好きで、19歳のときにヒップホップのレーベルに「書道と日本語ラップは合うと思うので題字を書かせてほしい」とメールを送った。それがきっかけで、Shing02、Awich、DJ KRUSHといったアーティストのジャケットに万美さんの書が使われることになったのだ。「書とヒップホップが一緒になる風景が作れたらいいな。それがやれたら、私の人生もっと楽しいのに、と思ってメールしました」。

プロの書家には手本がない。書道教室に学ぶ者が手本を書写するのとは、わけが違う。何を書くか、どう書くかを自分自身に問いかける。「妊娠と出産で2年ほど思うように活動できず、中国やアメリカやメキシコからの招きに応えられなかった。それがつらくて」。ただ、それは遠くを見過ぎていると思うに至った。

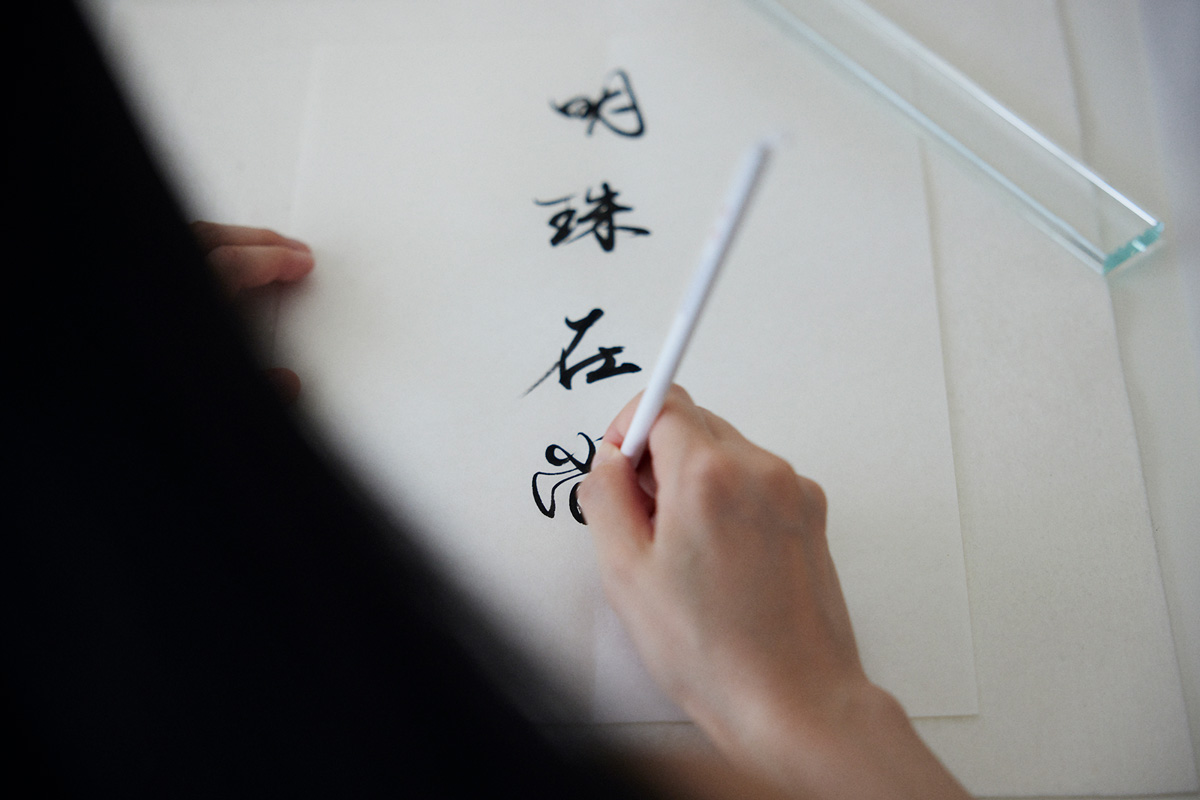

遠くではなく、目の前にいる小さな娘を見て、そこに大切なものがあると感じた。2017年に台湾で開催した個展に、好きな言葉である「明珠在掌」と書いた作品を出展したことがあった。それを見たギャラリーのオーナーが、「台湾では、この言葉は女の子の赤ちゃんが生まれたときに贈る」と教えてくれた。いま、万美さん自身が娘を授かって、自分のものとして響いてきた。

宝物はすでに掌にあるという意味を持つ言葉が、遠くを見過ぎていた自分を前に向かせてくれた。「ベビーサークルやマットが部屋を埋めて大きな作品を書けなくなって、書いていなかった小さい作品を作るチャンスだと思って」。白いテーブルの上で、ゆっくりと墨をすり、細い筆を持ち、「明珠在掌」の文字を何枚も書いていく。

書いてきた作品やこれまでの活動が、新しい活動への扉を開く。「ハロー!インスタやウェブサイトを見たよと、ダイレクトメッセージが毎日のように届きます」。もともとは、英語が得意だったわけではない。「26歳のときに英語学校に入って、何とか身につけた。それでも、書という一芸があれば、知らない世界にも飛び込んでいける」。海外に行って書いたり、ブランドとコラボレーションしたり、そういった活動は、万美さんにとって重要。「可能性がすごく広がる。知らない情報が入ってきたり、自分が持っている常識が変わったり、それが作品にも影響する」。

カッコいいだけの書ではなく、社会へのメッセージを込めたものを書くには、世界を知らないと作れない。「3年前に趣味でドローンの免許を取得した際、紛争地で兵器として使われているのを知り、ドローンで「平和」の文字を書いた」。

書で社会にメッセージを発したいと思ったのは、高校生のときに見たテレビがきっかけだ。「現代アート集団Chim↑Pom from Smappa!Groupのエリイさんがカンボジアで地雷を除去するアートを制作していて。自分が感受性豊かな年齢だったからか、アーティストになったら社会に役立つものをやらなきゃと思った。実際には、まだそこまではできていないけれど」。

ヒップホップや現代アートといった社会へのアンチテーゼを発するものに惹かれる感受性と、クラシックな書の技術とのアンビバレンツさが、万美さんの活動を型破りなものにしている。

「いま、筆の軸や、硯や墨を作る人も減っている。それを押しとどめるためにも、書道人口を増やしていきたい。そのためには、日本にとどまらず、世界に出て活動していきたい。そうすれば、私も好きな筆や、好きな道具を使える」。これからも、もっともっと書き続けたい。型破りと思われる書家の思いは、とてもシンプルなものだ。