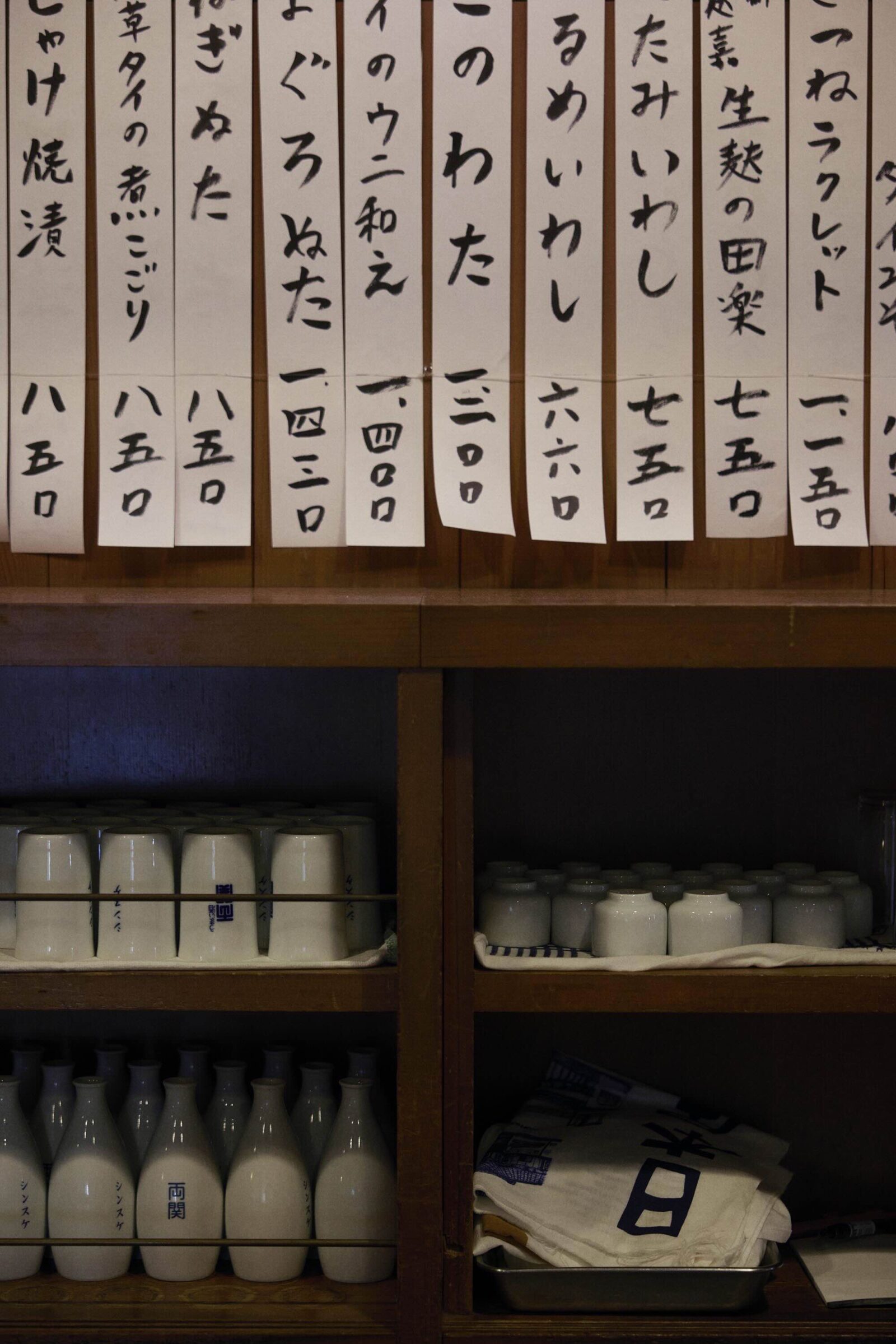

夕刻に店を開ける前に、升(マス)で正しく一合を量った日本酒を徳利に詰める。そのむかし居酒屋の中には、一合の酒を頼んでも、上げ底した徳利に一合に満たない酒しか入っていないところもあり、正しく量り売りをする店は屋号に「正一合(しょういちごう)の店」を掲げた。

1924(大正13)年から100年を超す歴史を持つ居酒屋〈正一合の店シンスケ〉は、1805(文化2)年に商売を始めた酒屋をルーツに持つ。江戸時代の後期のことなので一升瓶はなく、樽から日本酒を量り売りする升酒屋(ますざかや)。そう考えると、日本酒をていねいに量る作業は220年間にわたって続けられてきたともいえる。

矢部直治さんは、居酒屋としては4代目、酒屋から数えると11代目の主である。店名の「シンスケ」は居酒屋に商売替えをしたときの主の名前かと問うと、そうではないそうだ。

「酒屋を営んでいた矢部の本家が1923年の関東大震災で壊滅し、〈一木商店〉という神田の酒問屋で大番頭を務めていた次男、僕の曾祖父である矢部吾助が急きょ家督を継ぎ、1924年に居酒屋として再出発させました。吾助が家の一大事で酒問屋を辞める許しを請うたときに、快諾と復興支援をしてくれた酒問屋の主人の名前が鈴木新助さんなのです」

恩を忘れぬようにと店名に「シンスケ」の名前をいただいたが、漢字表記では言霊が宿って迷惑をかけてはいけないと、カタカナ表記にしたそうだ。

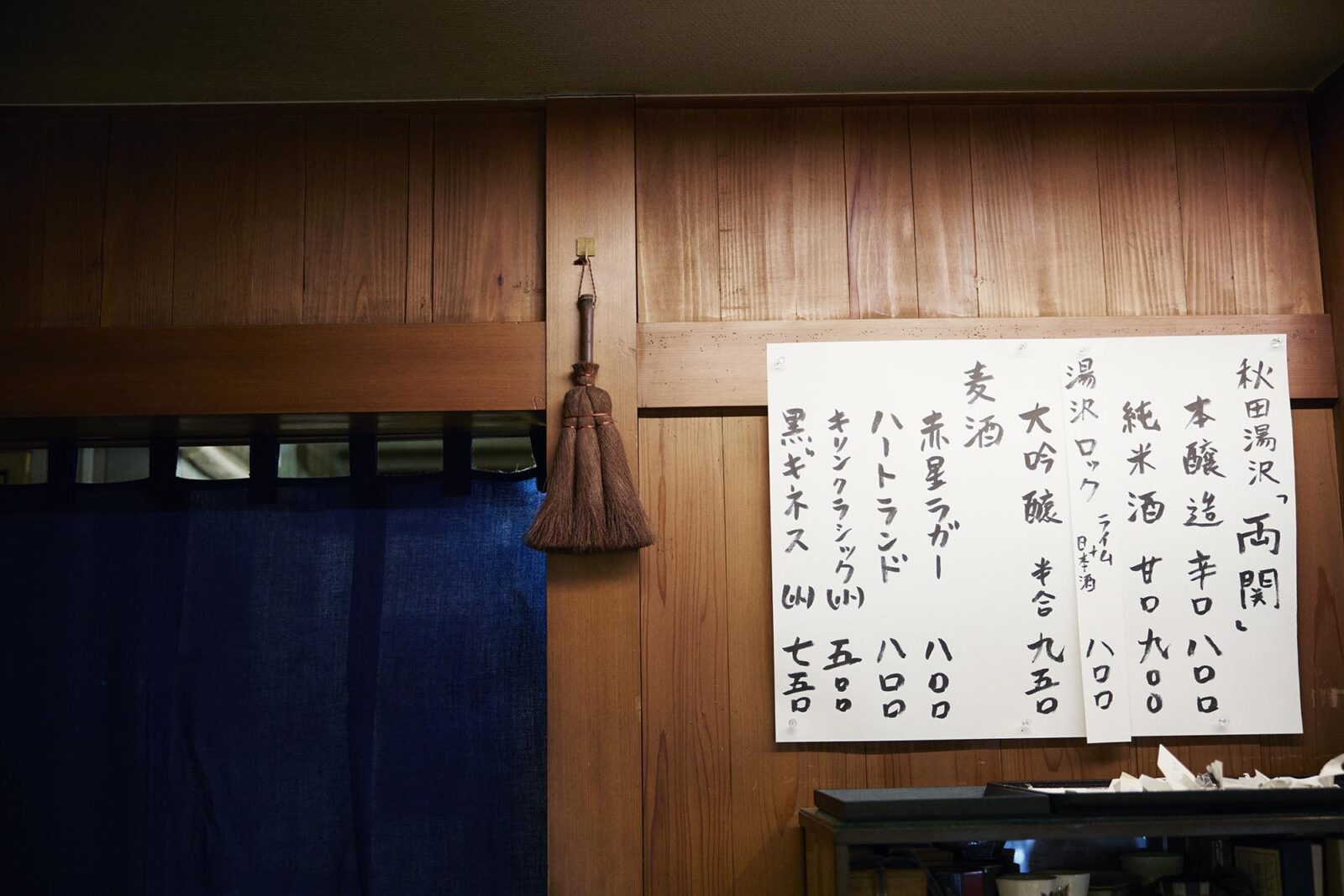

居酒屋〈シンスケ〉で供される日本酒は秋田県湯沢の「両関」のみで、他の銘柄はない。「僕が4代目を引き継いだのは、『十四代』や『大七』といった蔵元の次世代たちが日本酒の価値を再浮上させていたころです。お客様の強い要望もあり、そういったお酒を少しだけ置こうかと一瞬こころが揺れました。でも、戦後のお酒が手に入らないときに、戦前と変わらず卸してくれた両関さんのおかげで今があることを忘れてはいけない。新しい酒が必要なら両関さんに特注しようと、そのときに考えついたのです」。

酒の銘柄がひとつしかない居酒屋は、今のご時世でかなり珍しい。それを問う客はいないのだろうか。

「コロナ前までは時々いらっしゃいましたが、両関一筋100年のカウントダウンが始まってからは、誰もクレームを言わなくなりました(笑)」

そのぶん、酒の種類と温度にはしっかりとこだわる。「まず、当店の両関はすべてが〈シンスケ〉の別注品で一般流通していません。次に氷冷桶を企画開発し、酒燗器と合わせてお酒の温度のグラデーションを広げました。徳利をどれくらいの時間浸ければ適温になるか。温度計できっちり測るのは正しすぎて野暮に通じるので、小指の先で徳利の底を触って、良い加減の温度を判断します。徳利の肌は燗をする湯温や冷やにする冷水の温度と変わらないけれど、底だけは中の酒の温度を感じられますので。もし、いいかげんな温度だったらご愛敬ということで」。

居酒屋は、酒の力を借りて自らをゆるめて、誰かと心を近づける空間。「酒も料理も、脇役として主張しすぎないことが大事。誤解を恐れずに言うなれば、どちらも美味しすぎてはいけないと思っています」。

頻度で考えれば、京懐石や老舗のうなぎ店は非日常のハレの日に行くもの。対して居酒屋は、週に2、3回行ってもおかしくない。「ハレとケでいえばケに近い場所。風呂で例えるなら、温泉旅館ではなくて銭湯。だから、僕らはお客様をアテンド(積極的にかまう)する接客をあえて封じて、お客様の希望に寄り添うアシスト(見守り迅速に応える)の接客に徹しています」。

湯島天神の坂下に100年以上も続く居酒屋をどのように続けて、どのように引き継いでいくのか。「昨年、感染症が起因となって先代を亡くしました。今年は〈シンスケ〉が100周年を迎え、来年には自分が55歳を迎えます。そんなタイミングなので、承継という問題を意識するようになりました」。次の世代に対しては、家業を継いでほしいという気持ちと、たいへんな商いを継がせたくないという気持ちの両方があるという。

「自分が今できることとして、〈シンスケ〉流の酒場の在り方を整理しながら可視化することで、物理的な側面から維持しやすくなるように取り組んでいます」。取材のインタビューで話しているのも、「自分の内にある感覚を言語化すれば、次世代や誰かのヒントになるかもしれない」といった遺言のような思いがあるからだ。

「同じカウンターの商売でも、居酒屋は寿司屋やバーと違って、お客様と職人が一対一の関係ではない」と、矢部さんは言い切る。空間が同じで、酒と料理が個人の力量に左右されないのであれば、主が代わってもお客様には変わらず来てもらえるだろう。

「例えるならば、銭湯の番台のおじさんのようなもの。黒子で、替えが利く人でありたい。自分がいなくなることを前提に働くのも逆に面白いものです」。

唯一無二であろうとする意固地さではなく、仕事を紐解いて渡す覚悟があれば、どんな仕事でも続いていくのである。