監修者:金山喜昭(法政大学キャリアデザイン学部教授)

Q1:今、ミュージアムが直面する問題って?

収蔵スペースと人員・予算の不足が問題だ。開館10年以上の美術館・博物館500館を対象にしたアンケートでは約6割から回答を得、うち7割の館が「収蔵庫が満杯か満杯に近い状態」と答え、資料管理に問題を抱えている(*1)。

なぜこのような状況になったのか?90年代以降、バブル崩壊後に官民のさまざまな施設で「ヒト・モノ・カネ」が削減された。一方、政府の公共投資政策の下、景気浮揚を目的に文化施設が次々と建設されミュージアムの数は増加。予算削減なのに施設は増えるという矛盾が起きた。その結果、各館の体質が脆弱化していった。

また自治体は「行政評価」を取り入れ、入館者数や顧客満足度といった会計基準に基づいてミュージアムを評価するようになり、その影響から人寄せの展覧会やイベント開催に比重が置かれ、本質的かつ重要な機能である「資料収集と管理」に十分な人員を確保・専従させることが難しくなった。また、2017年の安倍政権における「文化経済戦略」の一環でミュージアムを「文化観光拠点」と位置づけ、観光資源としての見方が優先されるようになったのも遠因と言える。

Q2:収蔵庫不足を解決するための国の対策はあるの?

Q1の解答で触れた通り、この問題の根源には国のビジョンや政策、構造的な背景があるので特効薬はない。2022年に博物館法が改正されても(*2)、文化庁は、収蔵庫問題は地方ごとの「自治事務」なので関与しないという立場をとってきた。しかし、今年度から文化庁は国内外の博物館の収集方針・保管状況について調査を始める。今後は収蔵庫の増改築などの補助金の創設が望まれている。

Q3:コレクション管理のお手本となる海外の事例は?

イギリスでは、政府・公的セクターの〈コレクション・トラスト〉が「スペクトラム」と呼ばれる資料管理の手順を定めた標準書を作成している。

資料受け付けの具体的なやり方や台帳作成の詳細、貸し出しや評価、日本ではタブー視されている「資料の除籍と処分」にも踏み込んで、どのような手続きが必要かを厳密に取り決めている。これに従わない場合、国や民間からの助成を受けられないので、英国内のミュージアムの大多数はこれを遵守している。日本でも各館でコレクション管理に関するルールは作られているが、統一した基準がないため各館バラバラなのが課題だ。

Q4:最近よく聞く「デジタルアーカイブ化」は良策ですか?

国はデジタル産業支援に積極的で、資料のデジタルアーカイブ化には補助金も出やすく、取り組むミュージアムも多い。しかしデジタルデータはあくまで二次資料であり、収蔵庫問題の解決にはならない。しかもデータベース・管理体制が不十分なのに撮影データばかり集めても意味がないし、各館で画像のクオリティやメタ・データの形式が違うと、横断的な利用ができない。

さまざまな分野の資料を検索・閲覧できる「ジャパンサーチ」という検索サイトがあるが、発展途上にある。またデジタルは記録媒体の更新が不可欠で、それを未来永劫保存していける保証はない。

Q5:「見える収蔵庫」が増えていますね?

各館で差はあるものの、収蔵品のうち展示室に展示されているものはほんの1〜2%程度にすぎない。資料をもっと公開・活用すべきとの考え方に則(のっと)り、ガラス張りで中が見える収蔵庫を設けるミュージアムが増えている。

国内の代表例としては長崎〈壱岐市立一支国博物館〉や〈兵庫県立人と自然の博物館〉などがある。私立の群馬〈原美術館ARC〉ではメンバー特典・予約制などで収蔵庫内見学ツアーも行っている。一般の人々に収蔵品に興味を持ってもらうきっかけになるだろう。しかし管理がよりデリケートな美術資料に関しては、作品保護の観点から「見える」あるいは「一般人がアクセスできる収蔵庫」の導入はかなり難しい。

Q6:「クラウドファンディング」はミュージアムを救う?

2023年に実施された東京・上野〈国立科学博物館〉のクラウドファンディングは目標1億円のところ9億円以上が集まりニュースになった。ミュージアムへのクラファンが身近になった点では効果があったが、そればかりに頼るのは危険。寄付文化が根づいていない日本では、より一層の税制優遇措置の整備が求められる。

Q7:理想的なミュージアムって?

ミュージアムは本来、地域の人々のための社会教育施設である。近年、ミュージアムをインバウンド目当ての観光拠点施設として位置づける考え方が浸透し始め、地域に観光客を呼び込むための企画立案や、ミュージアムでもお金を落とさせる仕組み作りに注力するケースも見受けられる。

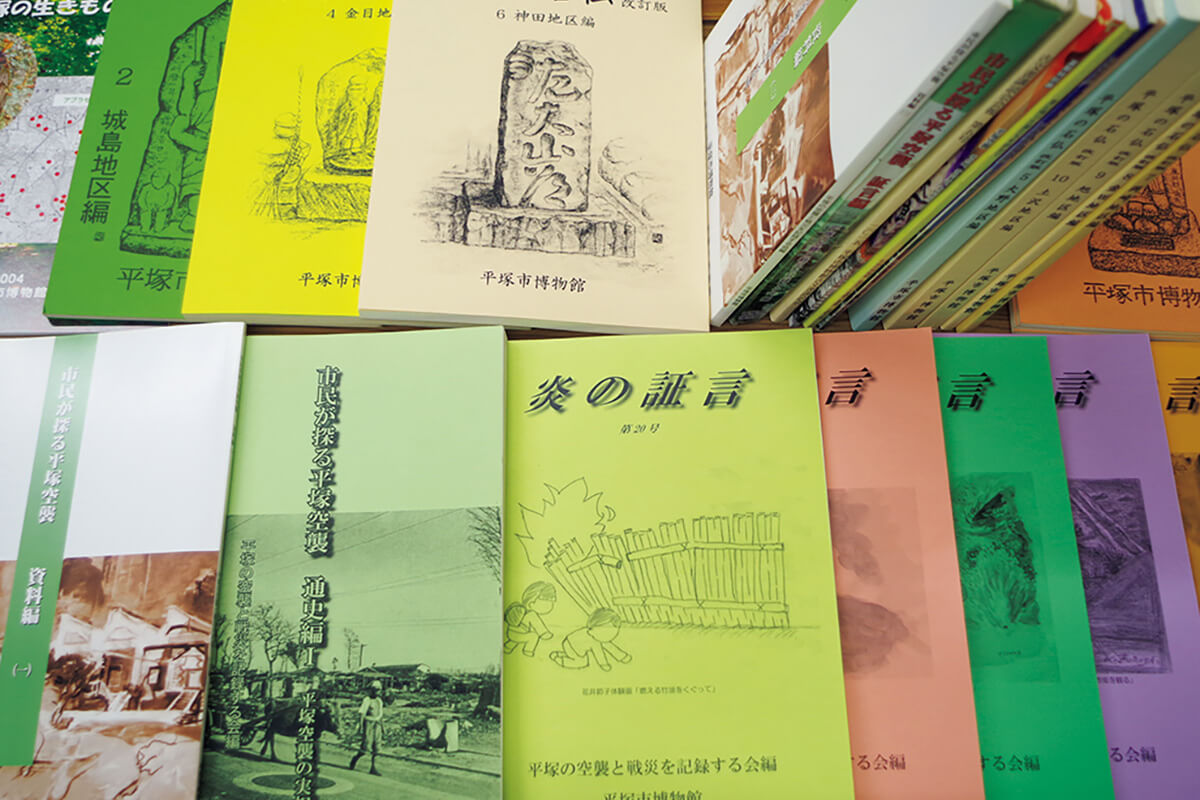

もっと地域の人々が誰でもアクセスでき、学びが保障される場でなければならない。多数の市民調査グループを組織している神奈川県〈平塚市博物館〉は一つの好例といえる。平塚の空襲と戦災を記録する会、流星を協働観測する会など、資料収集や管理、調査、公開のみならず、生涯学習の場として活動している地域のミュージアムの望ましいあり方だ。