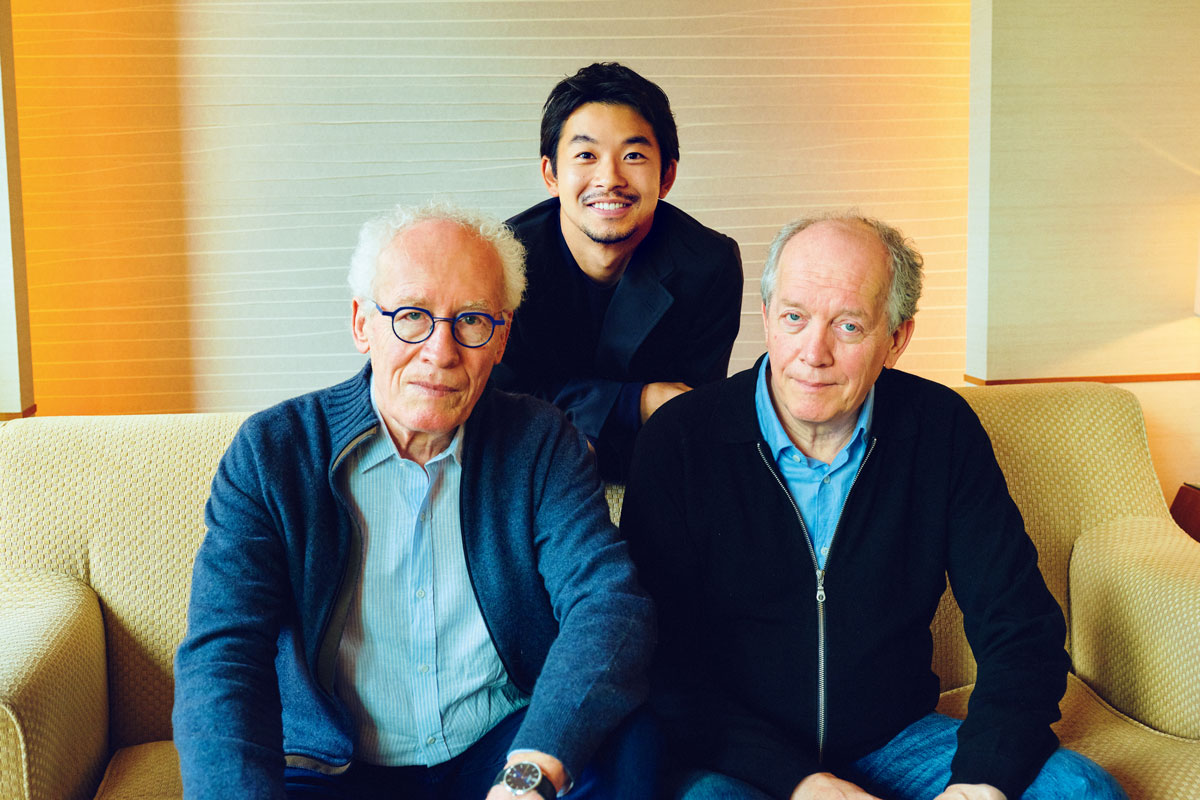

俳優・仲野太賀が、巨匠ダルデンヌ兄弟に迫る

これまで世界の映画祭であまたの賞を受賞してきたベルギーの巨匠ダルデンヌ兄弟が、昨年のカンヌ国際映画祭の75周年記念大賞にも輝いた新作『トリとロキタ』のプロモーションのために来日した。アフリカからヨーロッパを目指してやってくる旅の途中で出会った、ベナン出身の少年トリとカメルーン出身の少女ロキタ。

この映画は、そんな2人が新天地となるベルギーで、姉弟と偽りながら手を携えたくましく生きていこうとするさまを、そしてそれを阻む過酷な現実を、ダルデンヌ兄弟らしくリアルに描いた映画だ。

アフリカからベルギーにやってきた少年少女が、闇の組織から搾取されながらも、まるで本当の「姉弟」のように力を合わせて懸命に生きていこうとするさまを、演技未経験の俳優を使って、リアルかつサスペンスフルに描いた社会派ダルデンヌ兄弟の最新作。ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国で公開中。

その映画を撮った兄ジャン=ピエールと弟リュック、そして監督たちの作品のファンだという俳優の仲野太賀との鼎談が実現した。ダルデンヌ兄弟は、仲野が出演したアルチュール・アラリ監督の『ONODA 一万夜を超えて』を観ているそうだ。

仲野太賀

『ある子供』を観て以来、お2人の作品の大ファンで、今日お目にかかれてとても嬉しいです。新作の『トリとロキタ』を拝見したのですが、自らの意思とか尊厳を奪われ、言葉にならないような2人の表情が今でも忘れられません。

僕たち観客は、ただ見守るしかなくて。特に印象に残ったのが、この映画がロキタの顔で始まりトリの顔で終わるところです。トリが、悲しみをも超えたような表情をして終わる。この映画の構造が、そんな彼らの絆がもとになっているような印象を受けました。

リュック

確かに、この映画を導いていたのは2人の絆ですね。そして彼らの表情がとても重要です。この2人は、もし離れてしまったら死んでしまう、そういう関係なんです。映画の冒頭から最後まで、常にこの友情が貫かれています。

彼らが望んでいたことは、ただ単に2人で暮らすことだったんです。その希望を社会が壊してしまう。ですから、私たちはこの2人をずっと同じフレームの中で追いかけ続けたんです。

ジャン=ピエール

「悲しみを超えた」表情というのも、まさにその通りで、必要以上にトリの表情で悲しみを見せる必要はなかったんです。あの表情だけで十分だと思ったんです。

仲野

今のお話にあったように、彼らはすごく普遍的な夢を見ている。普遍的な願いがある。でも、ああいう結末になってしまったときに、そのもどかしさや怒りを、僕はどこにぶつけていいかわからなかった。

それはなかなかビザを発給してくれない入国管理局の問題なのか、彼らが祖国を離れる原因となった、例えばその国の紛争や貧困の問題なのか。もしくは、彼らに手を差し伸べることができなかった、僕自身も属しているかもしれない社会の問題なのか。そんなやり場のない気持ちになりました。

ジャン=ピエール

私たちがこの映画を撮ったきっかけとなったのは、ベルギーのある新聞記事でした。数百人単位でヨーロッパにやってくる、同伴者のいない移民の子供たちの行方がわからなくなっている。

一部は闇社会、マフィアなどに入ってしまい、少数ですが殺されてしまう子供もいるという。それを読んで私たちは憤りを感じ、この物語を書こうと思いました。

仲野

そうだったんですね。

ジャン=ピエール

そのときに、全面的にこの2人の子供たちの友情について書こうと思ったんです。彼らは、自分たちが置かれているこの劣悪な環境の中で、友情があったがためになんとか抵抗して生きることができています。

ですから、この映画の中で彼らが受ける仕打ちを不当だと思い憤りを感じる観客がいても当然です。私たちとしてできることは、やはりもっと彼らを良い条件で受け入れることではないでしょうか。私たち一人一人が、どこの国であってもこういう移民の子供たちを見たときに、敵ではなく友人だと思うことが必要なんです。

リュック

確かに、彼らが置かれている状況はどうしようもないものなのですが、こうして、仲野さんのように、「私たちに何ができるのだろう」と思うだけで、そう問いかけるだけでいいと思います。何も思わない人も残念ながら世の中にはいるはずですし。

仲野

そういう移民や難民の問題って、ヨーロッパの方ではたくさんあるんだと思いますし、もちろん日本にもあります。特に日本では、それがニュースになったとしても、あまり大きな関心を集めることがないんですね。

なんだか、すごく無関心な世界になってしまっているなあと思う一方で、ダルデンヌさんの作品を観ていると、そういう知らない国の人たちにもちゃんと人生があって、僕たちとなんら変わらない感情があるということに気づかされます。

リュック

やはり外国人を目の前にすると人は発見をしますよね。彼らにも私たちと同じ人間性があります。私たちの映画の中で描いているのは、登場人物たちが私たちと同じ人間だということです。それを、ディテールを通して描きます。

彼らが着ている服だとか、彼らの身ぶり、眼差し。観る前から偏見のある人には、なかなか“同じ人間”だと思ってもらえないかもしれませんけれど、私たちは、そうした偏見を取り除きたいという思いもあって映画を撮っているんです。

社会と映画の向き合い方

仲野

お2人は、社会問題や政治的な問題であったり、そういうものが背景にある作品を作られてきたと思うのですが、そういう映画を作ろうと思ったきっかけがあればお伺いしたいです。

ジャン=ピエール

私たちが生まれ育った町は工業地帯で、そもそも社会問題の多い町でした。私たちは一度そこを離れたんですが、数年後戻ったときには、その町が経済危機や、脱工業化により被った影響を目の当たりにしました。

これまで働いていた人たちが社会から疎外されていたんです。それを見て私たちは、この疎外された人たちを自分たちの映像の中心に置きたいと思ったんです。

仲野

お2人の映画では、子供が物語の中心になることが多いと思うんですが、お2人の幼少期はどんな感じだったのでしょうか。

リュック

私たちは6人家族でした。住んでいた町が、石炭産業や製鉄業が盛んな場所だったのですが、父は製鉄に必要な石灰を作る仕事をしていて、母は主婦として家にいました。特に金持ちというわけでも貧しいというわけでもなく、学業は普通に続けることができました。

幸せな幼年期だったと思います。私たちは常にみんなと一緒に遊んでいて、いつも家に誰かが来ていました。いつでも人を受け入れる、そういう家でした。工業が盛んで仕事が多かったのもあり、イタリア、トルコ、スペインなどから移民たちが来ていました。すでに周りにいろんな国籍の人がいたわけです。

仲野

はい。

リュック

ですから、子供時代から、ある意味社会的不公平を目の当たりにしてきたとも言えます。小学校の時のクラスメイトにイタリア人がいて、彼はとても優秀で、学業を続けていればもっと社会のためになる人だったんですけれど、結局家庭の事情で16歳で学校を辞めて、労働組合に入りました。

そうしたことを目の当たりにしてきたので、子供の頃から社会的不公平がどうしても存在することに気づかされていたんです。それは、私にとってすごく印象的なこととして今でもよく覚えています。

鮮烈なラストの裏側

仲野

では、最後に、また『トリとロキタ』の話に戻るんですが、ラストの、2人がヒッチハイクをして逃げようとするところからの一連の鮮烈なワンカットの、怒りや悲しみ、緊張、希望、絶望、あらゆる感情が詰まったあのシーンで、そのすべてを洗い流すような川の音がすごく印象的だったんですけど、このシーンを撮るうえでどんな苦労があったかとか、こだわりがあったかとか、お聞きしたいなと思います。

ジャン=ピエール

仲野さんも俳優なので、あの長回しがどのように撮られているかはご想像いただけると思いますけれど、今回は自動車がフレームに入ってきたところから、彼らを搾取しているルーカスという悪者が現れて、ロキタを追うところまでの緊張感をずっとつないでいかなければなりませんでした。

でも、カメラはロキタに近づきすぎません。彼女の姿はあまり映し出さない。そのように、彼女の姿が見えないことによって観る側の緊張は高まります。どうやってこの劇的緊迫感をつないでいくか、ということを心がけました。

仲野

なるほど。

ジャン=ピエール

そして、おっしゃるように、川の音がその横では聞こえています。それは「人生は続いている」という意味合いもあります。

また、第二次世界大戦中、ホロコーストを生き延びたスロベニア人の作家ボリス・パホルの「常にそこには同じ草がある」という言葉のように、草は、どんなことがあっても生え続ける、伸び続けるという意味があるのと同時に、ある種の不条理さも訴えていると思うんです。

何があっても、草はそこにあるだけで、人の苦しみには無関心だということ。ですから、その川の音にも美しさはありますけれども、その音は、ある意味、人の苦しみに関する無関心、怒りをも表しているのです。

仲野太賀が語るダルデンヌ兄弟、原点となった一本

中学生のときに、ダルデンヌ兄弟の『ある子供』を観て、僕の映画の価値観がすごく変わったというか、気づきが2つあったんです。その一つは、どんなにミニマムな個人的なドラマでも、誠実さがあれば、そんな小さなドラマでも、世界中に届くものになるという映画の可能性を知れたこと。

もう一つが、シリアスな物語でも、ラブストーリーでもコメディでも、言葉にならない感情を映すのが映画なのかもしれないと、思ったことです。それは、お2人の映画を観て学んだことなので、そこには今もすごく感謝しています。

若さ、無知、未熟さゆえの若者の愚かさを描いたダルデンヌ兄弟の2005年の傑作。『ロゼッタ』に続き、彼らに2度目のカンヌ国際映画祭のパルムドール大賞をもたらした。出演者に、ジェレミー・レニエ、デボラ・フランソワ、オリヴィエ・グルメ。