三つ子の魂百まで。BRUTUSだって最初の3号にその後のすべてが詰まってる……というのは言いすぎだろうか。でも、こうは言える。面白いこと、夢中なことを正直に詰め込んだら、誰も見たことのない雑誌ができてしまったのだ。

もちろん背景はある。4年前、1976年に創刊した『ポパイ』が、若者向け雑誌としてうまくいっていた。ただ、人はいつまでも若者ではない。そろそろ『ポパイ』を卒業した人のための雑誌があってもいいのではないか、と。

イメージを膨らませるために、ノープランで海外へ。いい時代だった。パリ、ロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス。4都市を巡って、仕事も遊びもバリバリこなす連中に会いまくった。

初期のコンセプトは「悦楽」。悦楽って何だろう?楽しいことは、とことん深掘りしてみたい。創刊号「We did it!」(80年7月号)から3号まで、コラム「ET TU BRUTE?」では、いろんな人に「悦楽」について考えてもらった。最初は男性陣。常盤新平、久世光彦、古今亭志ん朝、加藤和彦……。続いて、女性陣。岸本加世子、大島弓子、堀切ミロ、花柳幻舟……。「ブルータス、お前もか?」という有名なセリフから拝借したこのコーナーは、毎号の巻頭名物となる。

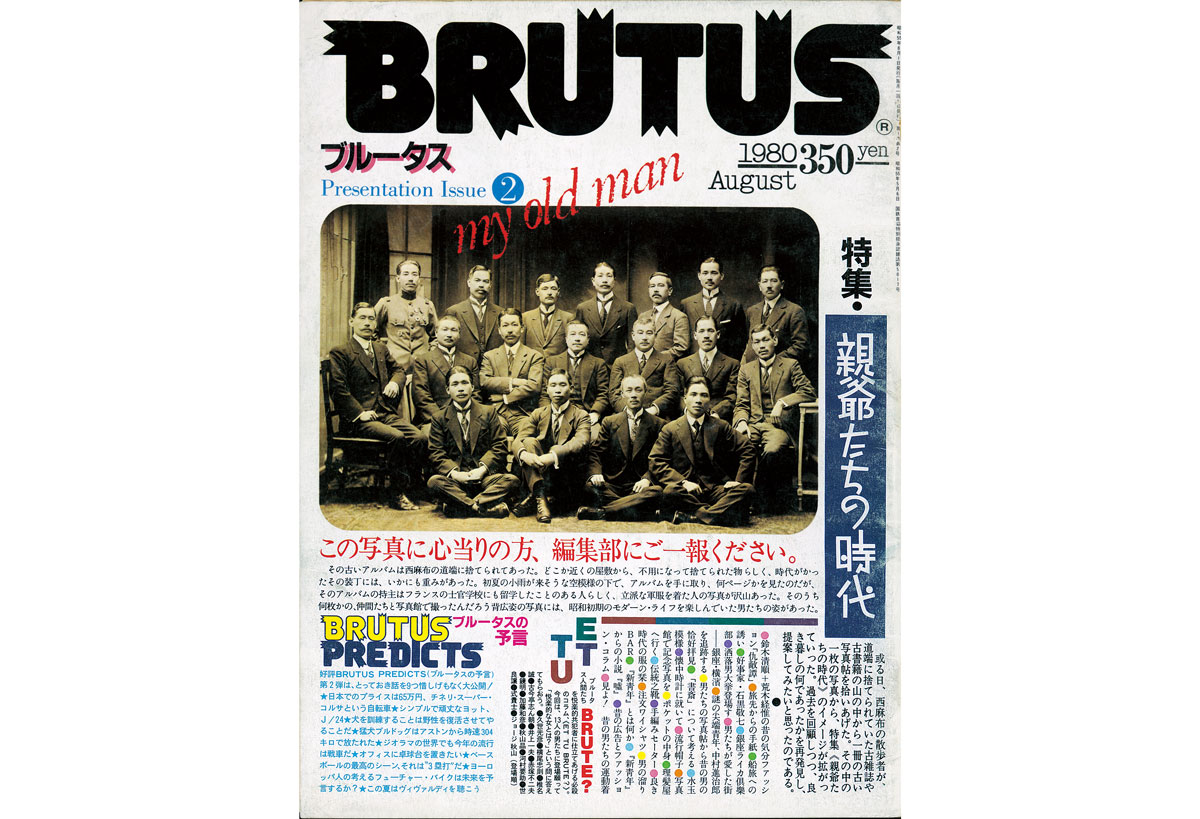

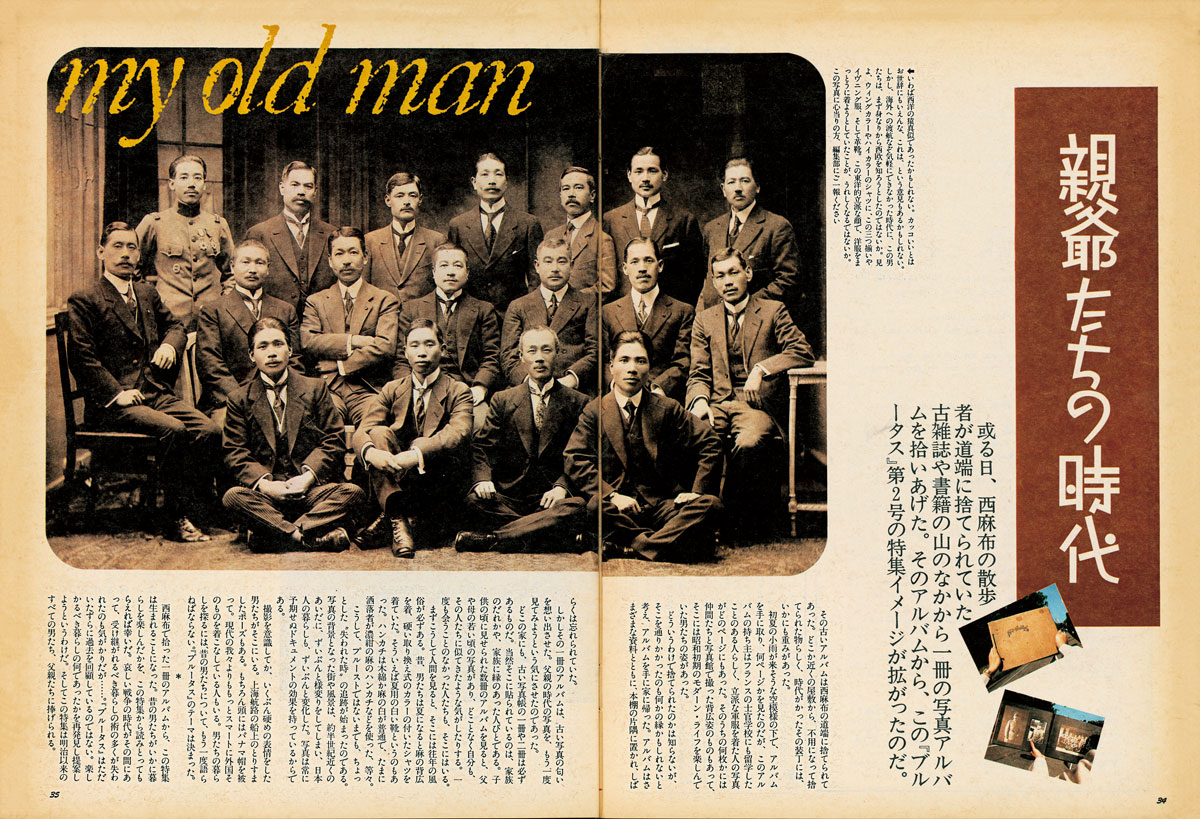

良質なコラムマガジンとして出航したBRUTUSだが、2号目で、さらなる脱皮を遂げる。きっかけは西麻布の路上に捨てられていた一冊の古いアルバム。そこに収められた写真には、昭和初期のモダンライフを楽しむ男たちが映っていた。これぞ悦楽!反動でもなく、憧れでもなく、時空を超えた友人としての特集「親爺たちの時代」(80年8月号)を思いついてしまった。

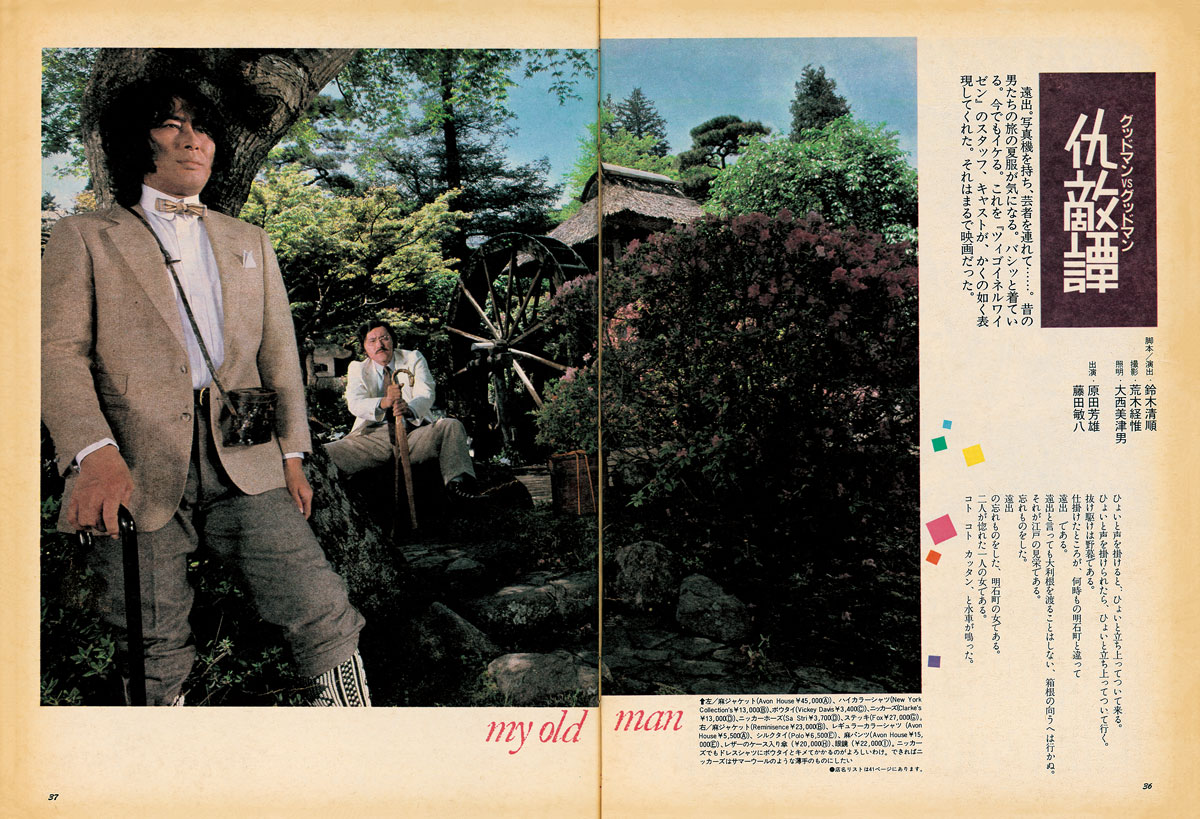

創刊号にも登場していた映画監督の鈴木清順が、懸け橋のような存在となってくれた。映画『ツィゴイネルワイゼン』の世界観をベースに、富士屋ホテルで原田芳雄と藤田敏八を荒木経惟が撮り下ろしたグラビアは、照明マンに映画と同じ大西美津男を起用。船旅、パナマ帽、トラディショナルシューズ、オーダーシャツ──どれも洒脱で憧れる。

2号の中でも印象的なのは、大正から昭和にかけて存在したモダニズム雑誌『新青年』にフォーカスした特集だ。バックナンバー研究に飽き足らず、『新青年』掲載の小説(渡辺温作)をそのまま転載してしまったほど。

となれば、同じく2号で、あの澁澤龍彥の書斎にお邪魔したのもうなずける。でもなぜだか、棚にずらっと並んだ洋書よりも、家人さえ容易には近づかせないという、澁澤の書斎空間そのものに惹かれてしまう。後の名物企画「居住空間学」含め、BRUTUS的ともいえる切り口は、すでにこの時点で芽生えていた。

そして3号では、地中海へ。ビーチにワインに名物料理の数々を、楽園写真家の三好和義がまぶしい光とともに切り取る。アートから垣間見える未来志向や観光ガイドとも違う悦楽的トリップは、BRUTUS流海外取材の原点ともいえる。

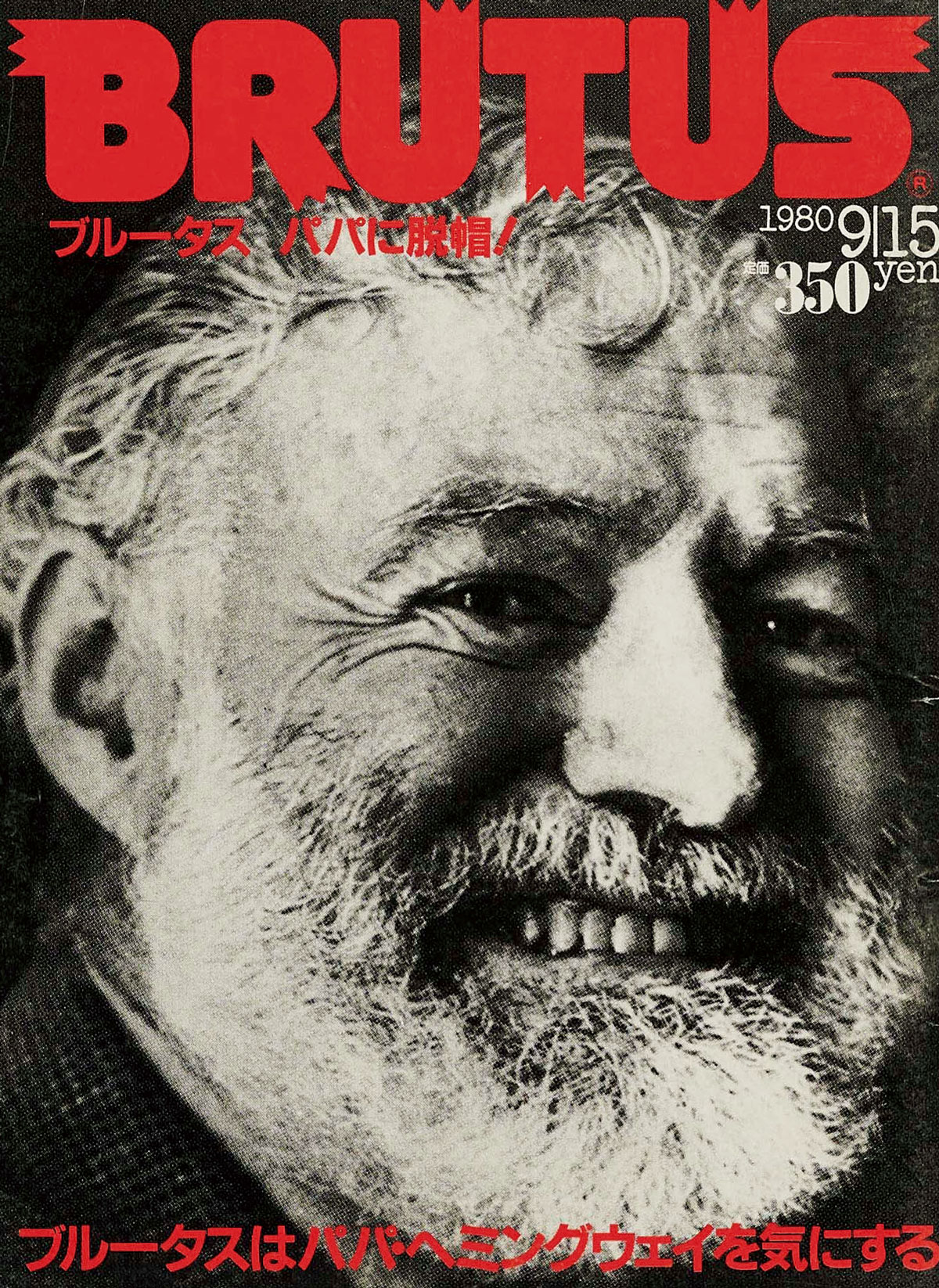

ふむ。やっぱりここまでにすべてあるような気がするぞ。じゃあ4号は?と見てみれば、コラム、作家的空間、海外取材と、3号までのエッセンスが凝集された特集「ブルータスはパパ・ヘミングウェイを気にする」(80年9月15日号)である。

ああ、こんなふうにしてBRUTUSは始まったんだ。

面白い奴を集め、古今東西の悦楽的に生きる人を紹介せよ

対談:木滑良久×石川次郎 取材・文:川勝正幸

木滑

『ブルータス』でやりたかったことはね──ニューヨークに若いサラリーマンが集まるスタンドバーがあった。

石川

サード・アベニューの〈P・J・クラークス〉。僕が案内したんですよ。

木滑

毎晩、満員でね。飲み物もお釣りも客がリレーで運んでくれる不思議なバー。マンハッタンは狭くて駐車場がないから。

石川

仕事が終わったら、そこに集まって、ちょっと呑んで、クルマの相乗りで郊外に帰る。

木滑

こういう人生の楽しみ方をしているビジネスマンは、日本にまだいないなと思ってね。

石川

そもそも、このバーに寄ったのもね。キナさんと僕は『ブルータス』のイメージを固定するために、パリ、ロンドン、ニューヨーク、ロサンジェルスの4都市を回ったんですよ。その時に同行したのが、今大活躍しているフリーエディターの都築響ーたち。

この旅行が大成功で、各都市でいい仕事をし、カッコいい生活をしている連中にいっぱい会えた。媒体資料作りどころか、もう取材しちゃった。パリでは堀内誠一さんにお願いしてた素晴らしいロゴをもらうだけじゃなく、帰国してアートディレクターになるように口説いたし(笑)。

拾った写真帳に、象代200万。ブルータス伝説の真実は?

──初期『ブルータス』のコンセプトは“悦楽”でしたが、それはどういうきっかけで?

石川

堀内さんと呑んでたら、店にいた女の子を見て「“悦楽的”だね」って言ったのがキッカケ。

──澁澤龍彦氏と「血と薔薇」を作った才人らしい話ですね。

石川

創刊にあたり、キナさんから新しいキーワードを探せと言われていた。快楽とも、享楽とも違う、“悦楽”ってすごくニュアンスを持った言葉じゃない、とキナさんに提案したら、いいじゃないかって。だから、創刊当時は巻頭の「ET TU BRUTE?」というコラムで、12人の男に「僕にとっての悦楽女」というテーマで書いてもらった。3号目までは12人ずつに書いてもらった。“悦楽”を定着させたくってね。

──古今亭志ん朝、久世光彦、加藤和彦……と豪華すぎます!ところで、創刊号は『ポバイ』の大人版という意気は感じつつも、2号目の「親爺たちの時代」でやられました。個人的にも、鈴木清順の『ツィゴイネルワイゼン』を観て、大正~戦前のモダンな男たちのカッコよさを再発見した時期でもあったので。

木滑

反響が一気に来てね。当時、アートディレクターの石岡瑛子さんからも直接お褒めの電話をいただきました(笑)。

──ちなみに、西麻布で偶然拾ったアルバムから始まったという伝説は本当だったんですか?

石川

すべて本当。2号目の企画で僕は悩んでいたんだけど、スタッフライターの松山猛クンが、粗大ゴミの日に「こんなの落ちてたんですけど」って。見せてもらったら、日本の昔の男たちって、今の男たちよりカッコいいと感動したんだよ。

木滑

大テーブルにずらっと広げてみんなで見たんだから。

石川

単なる僕の思いつきから始まったわけだけど、それを面白い特集にまで昇華する力を持ったスタッフと、それができる環境をキナさんはじめ会社の経営陣が作ってくれたおかげだよね。確かに、お金は使ったけど、別にスタッフが贅沢したわけじゃない。全く新しい雑誌を作るために注ぎ込んだ結果なんだよ。