明治大学生田キャンパスの奧の奧に、〈明治大学平和教育登戸研究所資料館〉は、ひっそりと佇む。登戸研究所は、戦前に旧日本陸軍によって開設されたもので、正式名称は〈第九陸軍技術研究所〉。しかし、その活動は秘密戦にまつわる極秘事項であったため、秘匿名の〈登戸研究所〉と呼ばれていた。

この資料館は第二科があった建物を保存し、公開している。ここで秘密裏に開発された風船爆弾の製作を、作業に従事した少女たちの目線から描いた小説『女の子たち風船爆弾をつくる』(文藝春秋)の作者である小林エリカさんとともに訪れた。

「小説を書く前から足を運び、資料を見てお話を伺いました。ここは実際に研究所があった場所で、建物も当時使われていたもの。この場所に来ると当時の思いが感じられます」と小林さん。

秘密戦とは謀略・宣伝のことである。この研究所ではスパイ活動に用いる兵器や器材を研究・開発していた。それゆえ終戦後は研究資料のほとんどが処分され、関係者も貝のように口をつぐんでいた。

秘密の研究所が、なぜ大学の資料館として公開されたのか。そこには、平和教育活動を地道に続けた教師、何が起きたのか知りたいと聞き書きをした高校生、後ろめたい気持ちを抱えながらも、自分たちがしたことを未来につなごうと口を開いた元所員の姿があった。

〈登戸研究所〉は11万坪という広大な敷地の中に、最盛期は100棟を超す建物があり、3つの科と工場・事務方に分かれ約1000人が働いていた。

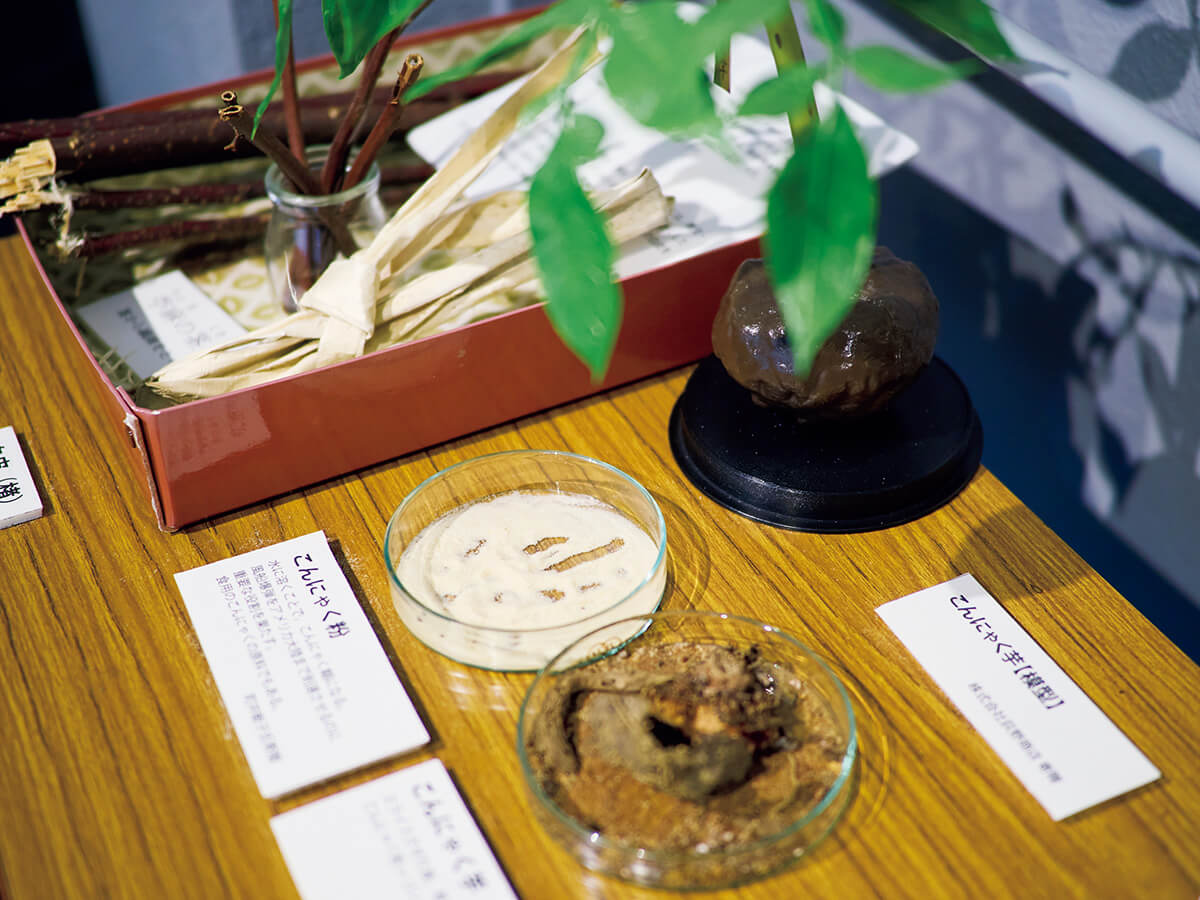

第一科は、主に物理学関係、無線通信機や電波光線、風船爆弾、怪力光線を担った。その中で、実用化されたのが「風船爆弾」だ。楮(こうぞ)和紙をこんにゃく糊で貼り合わせた直径約10mの気球に高度維持装置、焼夷弾(しょういだん)・爆弾を搭載したもの。風船爆弾の製造はすべて手作り。コンニャクイモや楮等の原料を育てるところから始まる。和紙を漉き、糊を製造し、手で風船を貼り合わせる。展示室には、資料を基に再現された和紙が展示され、来館者は実物に触れられる。

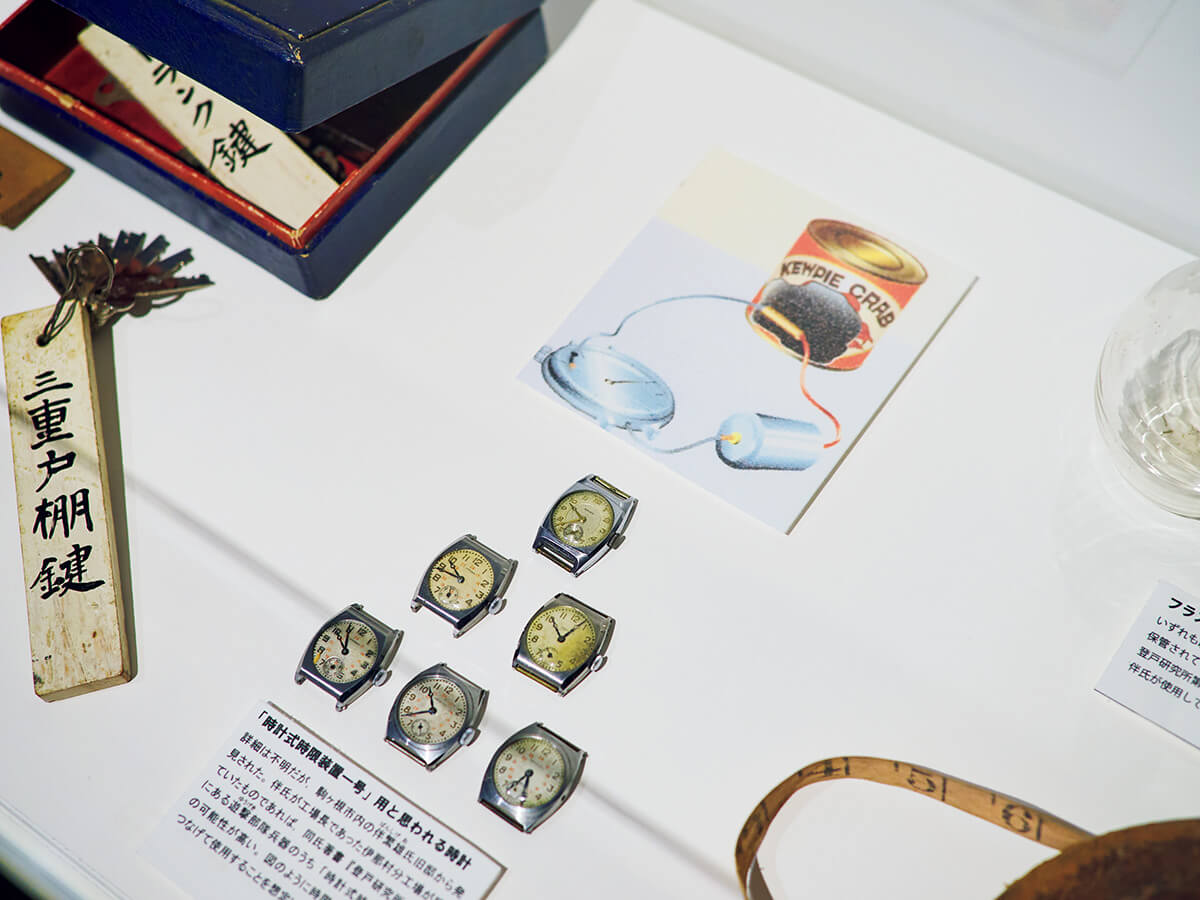

第二科では化学兵器全般、毒薬や細菌兵器等。第三科では、経済謀略作戦用の偽札製造、パスポート等の偽造が研究された。

高校生や市民による活動が、研究所の歴史を掘り起こす

敗戦後、資料は処分され〈登戸研究所〉は閉鎖された。1950年頃より元所員たちが雑誌等で研究所の内情を語り始め、NHKの番組にも取り上げられた。

川崎市民による研究所の掘り起こしが始まったのは82年頃。郷土史家や市民が研究所の跡地を記録し、近隣の見学会を始めた。そして、85年より川崎市にて「平和教育学級」がスタート。高校生たちの活動の中で、資料館設立の決定打となった、第一級資料『雑書綴』が提供されることに……。

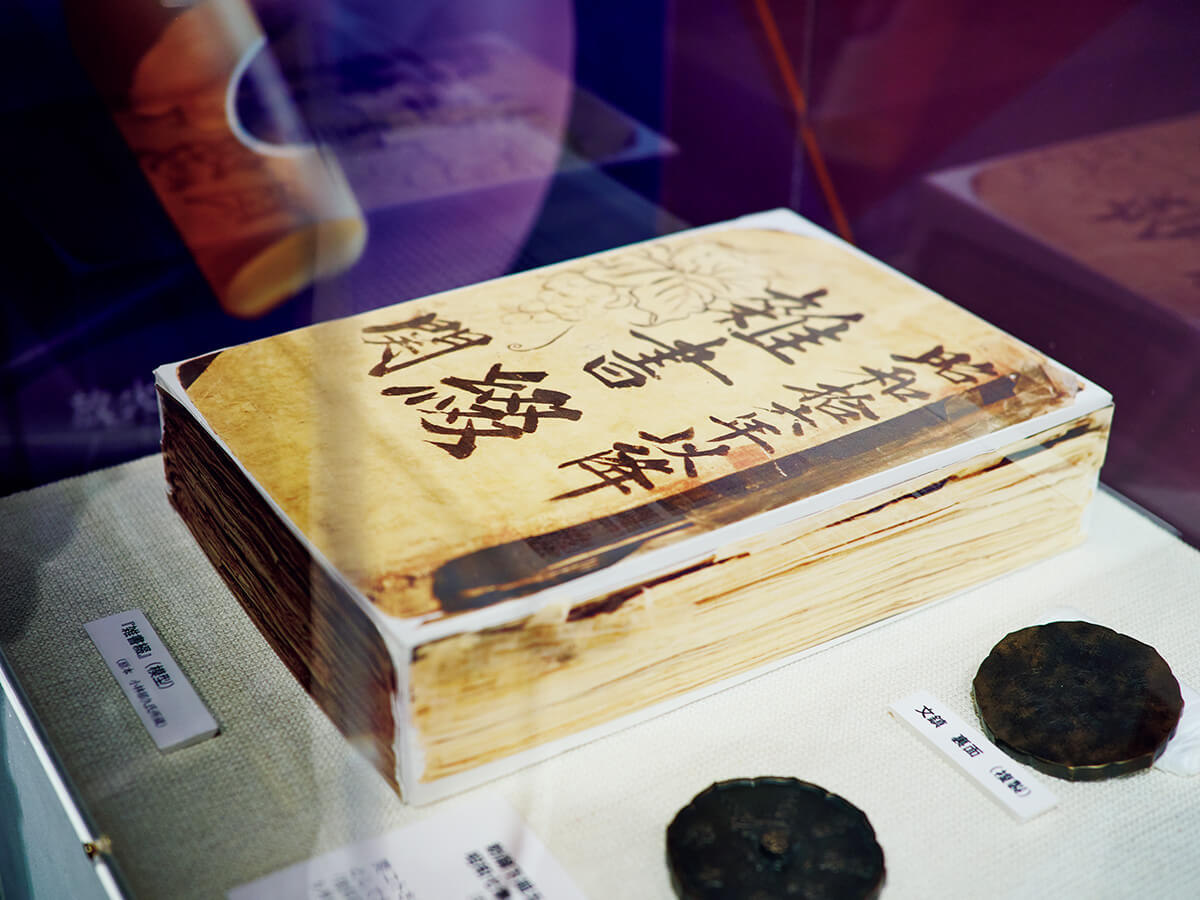

「わたしたちの陸軍登戸研究所で、かつて和文タイピストとして働いた少女が、わたしたちの戦争が終わったときにどうしても燃やすことができずにひそかに持ち帰り大切にしていた九〇〇枚を超えるタイプ資料を、この街、川崎で地元の高校で生徒たちとともに平和教育学級の活動を行っていたひとりの教師に手渡した」(『女の子たち風船爆弾をつくる』より)

少女の名は、関コト。当時15歳で第二科に所属し、和文タイプを学んだ。自らの技術の向上を確かめるため、1日1枚ずつ書類を複写することが許され、守衛に頼み込んで持ち帰っていた。何が書いてあるかはわからないが、少女にとって宝物だった。この資料が登戸研究所の内実を明らかにする第一歩となった。

加害の歴史を継承し、未来の平和へつなげる

「こうした活動がなければ、『雑書綴』は処分されていたかもしれない。本当に奇跡的なことが重なって、この資料館ができているのだと思います。資料を受け取った渡辺賢二先生が高校生たちを連れて、毎月のように研究所の周辺を歩く活動をしていたことも忘れてはなりません」(小林さん)

その後、明治大学側との折衝など紆余曲折がありながらも2010年に資料館は開館した。30年以上も活動を続けた渡辺先生らは、感動もひとしおだったという。学芸員の塚本百合子さんは、現在も研究所にまつわる聞き取りをする。

「時代を超えて残せる場所ができたことで、話しに来てくださる元所員の方も多い。資料館は、自分たちが加害したという後ろめたい気持ちを抱えながら、戦後を生きる方たちが、心の荷を下ろす場所にもなっています」

資料館の山田朗(あきら)館長と渡辺賢二先生が交代で月2回開催する「見学会」は、人気で毎月すぐに定員が埋まる。小林さんの小説を読んだ後であれば、なおさら感慨深いものになるだろう。

戦争の知られざる側面を丹念に調査し、加害の歴史を明らかにした資料館。研究所のあった地で、当時起きたことに思いを馳せたい。

この地面の下にあるものたち

文・絵/小林エリカ

少女たちが集められて、和紙をコンニャク糊で貼り合わせて巨大な風船をつくる。場所は有楽町、東京宝塚劇場。あの憧れの宝塚少女歌劇の殿堂が、工場になっていた。少女たちは、そこで勉強をするかわりに働く。先生や軍人たちにこっそりあだ名をつけて笑いあい、昼休みには「野ばら」を合唱する。やがて有楽町の街も空襲されて、同級生がふたり死ぬ。

私は、私が生まれ育った、この日本の、この東京の街で、戦争中に繰り広げられていたという出来事とその記述を読んで、衝撃を受けた。私が知っている戦争というのは、空襲の惨禍だとか、食糧不足故の飢えとかばかりで、私は、そんななかにも続けられてあった、受験だとか、月経だとかを、うまく想像できなかったから。

そもそも、私が教科書や歴史の本で読んだ第二次世界大戦という出来事は、政治家だとか軍人だとか、男たちのことで埋め尽くされていた。あるいは、そこに少女たちが登場したとしても、大概それは戦争の犠牲者で悲劇的な存在だった。けれど、本当に少女たちというのは、ただ、可哀想なだけの、無力な、存在だったのか。

少女たちがつくった巨大な風船は、水素を注入され、爆弾を吊り下げられ、太平洋沿岸からアメリカへ向かって放たれた。約9600発を放球、偏西風に乗せて約2日で太平洋を横断、アメリカ本土へは約1000発が到達したという。それは、風船爆弾、「ふ号」兵器であった。

そのうちの一発は、オレゴン州ブライの森に落下し、教会の日曜学校の生徒5人と牧師を夫にもつ妊娠中の女性1人が死亡。それは第二次世界大戦中、唯一のアメリカ本土における、犠牲者になる。

また別の一発は、アメリカによる原子爆弾製造のためのマンハッタン計画で原子爆弾コアになるプルトニウムを精製していたハンフォード・サイト近くの電線にぶつかり停電を引き起こした。それは原子炉を停止させ、おかげで原爆製造が3日遅れたともいわれている(ちなみにプルトニウム型の原子爆弾は長崎に投下されたのだが、その第一目標は風船爆弾製造をしていた小倉造兵廠(ぞうへいしょう)だった)。

ところで、私がかの風船爆弾というものの存在を知るに至るまでには、いくつかの出会いがあった。ひとつは、私が通っていたカトリック系の学校の保護者会で聖書の講話をしていたシスターが、かつて東京宝塚劇場で風船爆弾づくりをしていたことを、母が聞いてきて私に話してくれたこと。

もうひとつは、私が長年、核の歴史をマンガや小説にしてゆくなかで、例のハンフォード・サイトの事件を知ったこと。さらには、大久野島を訪れたこと。

大久野島、通称うさぎ島。YouTuberのヒカキン氏が廃墟で大量のうさぎとたわむれたりして話題にもなった、瀬戸内海の島である。私が『光の子ども』というマンガでちょうど毒ガスのことを描いていたところ、尾道に住む友人が、日本にも毒ガスをつくっていた島があると、かの島のことを葉書で知らせてくれたのだった。

ちなみに、毒ガスは第一次世界大戦中、ドイツ、ベルリンのカイザー・ヴィルヘルム研究所の科学者の男が開発したものであるが、その研究や戦場での散布には同研究所で放射能研究をしていた男(後に核分裂を発見するリーゼ・マイトナーの研究パートナー)も関わっていたから、私はそれを描いていた。

かくして訪れた大久野島で、うさぎを愛(め)で、小さな「毒ガス資料館」を見てまわるうちに、私はその同じ島でも、風船爆弾というものがつくられていたことを知ったのだった。さらには、それをつくったのが少女たちだった、ということを知った。

くわえて、かつてその島で、毒ガス製造を、風船爆弾づくりをした少女が、原子爆弾投下後の広島市内の救護に動員され入市被爆をしたことを知った(かつてそこで働いた少女だった岡田黎子氏の画集「大久野島・動員学徒の語り」に詳しく、絵も素晴らしい!)。

そんなこんなで、私は東京へ戻ってから、風船爆弾について調べはじめ、ついには、その開発をしていた、登戸研究所の存在へと辿り着き、明治大学平和教育登戸研究所資料館の扉を叩いた、というわけだった。

私は、有楽町の東京宝塚劇場の前を、大久野島の船着き場のデッキを、広島の路面電車が走る道を、登戸の大学キャンパスを、歩く。

いま、私は、この地面の上を歩く。それは、かつて少女たちが友だちといっしょにお喋りしながら歩いた道で、かつて少女たちがしもやけた手を腫らして歩いた道で、かつて少女たちが死んで運ばれた道で、やがてもう少女ではなくなった少女たちが歩いた道だった。

戦争が終わり、敗戦と同時に、それまでやってきたことの書類を焼いて燃やして埋めた。防空壕を埋めた。壊れた家や建物を、瓦礫を埋めた。

そこには真新しい道路ができて、真新しいビルができる。少女たちが、ひとりまたひとりと死んでゆき、たくさんのことが、忘れ去られる。けれど、かつてそこにあったものたちは、なかったことにはならない。そこを歩いた少女たち、ひとりひとりの人生が、なかったことには、決してならないように。

資料館が、博物館が、記念碑が、ひとりひとりが、かつてそこにあったものたちのことを、とどめようとする。私はそれを頼りに、歩き続ける。