記憶をめぐるサウンドスケープを制作

——もともとミュージシャンとして活動して、6枚のアルバムを発表されました。音楽遍歴をお聞かせください。

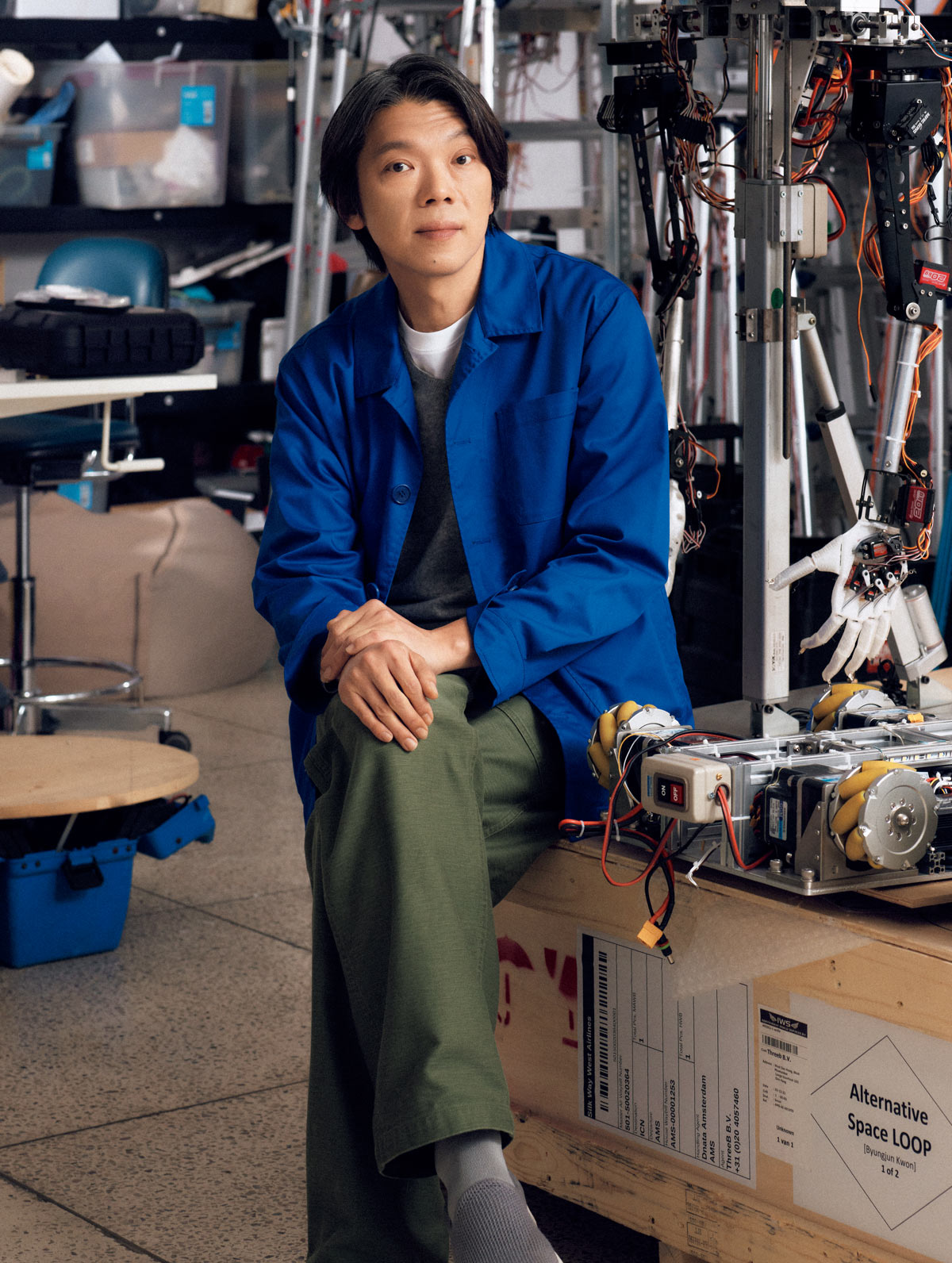

クォン・ビョンジュン

母がピアノの先生だったので、幼い頃からクラシック音楽を習っていました。成長するに従い、大衆的な音楽を好むようになってきました。イギリスのポップスやロックなどを好んで聴いていました。

高校生くらいになるとオルタナティブロックが流行り始めて。弘大(ホンデ)のアンダーグラウンドシーンがすごく活発になり始めた頃です。当時はパンクロックのバンドで、アルバムを出したりしていました。

2000年代になると、電子音楽に興味を持つようになり、同時に映画や演劇、アートのシーンにも興味を持ち始め、もっと広い世界に出ていきたいと思ったんです。

——それで05年にオランダに留学されたのでしょうか?

クォン・ビョンジュン

はい。最初の1年はソノロジーという音響学を学んだのですが、その後アート&サイエンスの大学院に行きました。修了後はそのままアムステルダムに残り、実験的な音楽の研究機関であるSTEIMで音響エンジニアとして機械の設計を研究していました。

そこでは日本人のdj sniffとも一緒に制作をしました。それまで様々な音楽に触れてきましたが、何か特定のジャンルではなく、音や音楽というものを深く理解して、それを体験する装置などを開発することに興味がありました。

——その後11年に韓国に帰国されて、アーティストとしての活動を本格的に始められます。今秋、国際芸術祭『あいち2025』では、「ゆっくり話して、そうすれば歌になるよ」という作品を発表される予定と聞いています。どんな作品になるのでしょうか?

クォン・ビョンジュン

今回の『あいち』の作品が決まる前、キム・ヘジョンさんという韓国の民謡の研究者の講演を聴く機会があり、女性民謡について興味が湧きました。女性民謡というのは男性とは違い、歌に自分の人生の話を乗せるのが特徴だそうです。語りがメロディになり音楽になっていくのが素敵だと思い、こうした民謡は現代にどういう意味を持つのだろうと考えました。

今回は愛知県の瀬戸市に滞在して制作をしたのですが、瀬戸市は陶磁器の産業があって、いろいろな民謡がありました。一部の関心を持つ人たちに伝わって継承され続けています。でも、一般の人たちが親しむ音楽ではありません。今回のプロジェクトを通して、韓国や日本の民謡をリサーチしました。現代にも意味を持つ音楽だと思うし、民謡が持っている精神、意味合いも素敵なので、若い人たちに紹介したいと思います。

——瀬戸市の愛知県陶磁美術館の芝生広場が会場となるそうですが、観客はどんな体験ができるのでしょうか?

クォン・ビョンジュン

瀬戸市で60〜70代の女性に、自分の人生の曲を即興で作ってもらい、歌ってもらいました。また、韓国やアジアに伝わる創作民謡や子守歌を録音しています。

会場内では、私が作ったオリジナルの高精細なGPSアンテナ付きのヘッドホンを装着し、広大な場所を歩くと360以上の様々なサウンドスケープを体験できます。民謡をはじめとする歌とナレーションが聞こえてきて、その周辺部はAIが解釈した民謡の背景音で満たされます。例えば盆踊りで有名な炭坑節の歌なら石炭を掘るつるはしの音や蒸気エンジンの音といったような。

また、音声には昼と夜のバージョンがあり、ヘッドホンを着けたまま頭をかしげると時間帯が変化します。夜は少しポエトリーで夢幻的、時代を超越した夢の世界が広がります。自然の空間で音に集中し楽しめる作品になるかと思います。

今の韓国を定点観測するためのアーティストとスペース

Artist

東京とソウルを拠点に活動。移民やコミュニティをテーマにプロジェクトを行う。12月から翌年3月まで森美術館の『六本木クロッシング』、横浜美術館の日韓国交60周年記念展に参加予定。「長年の友人。多くの人に作品を見てほしい」

《Eye to Eye, Tokyo Photographic Art Museum Ver.》2023年(提供:東京都写真美術館 撮影:井上佐由紀)

Artist

チェ・ヘウォンとパク・ミンヒによるデュオ。アンビエントと韓国の民謡を融合させ新しい世界観を体現。「私の作品でも民謡に着目していますが、ジャンルとしても最近民謡が注目されていてすごく人気がある」。Instagram:@haepaary

Space

実験的スペース。「イベントも多く、アーティスト同士の交流も。今一番の韓国のカルチャーはここから生まれていると思う。新しいカルチャーに触れたい方はぜひ」。

住所:ソウル特別市鍾路区社稷路11 204号|地図

Instagram:@salt_sajik11