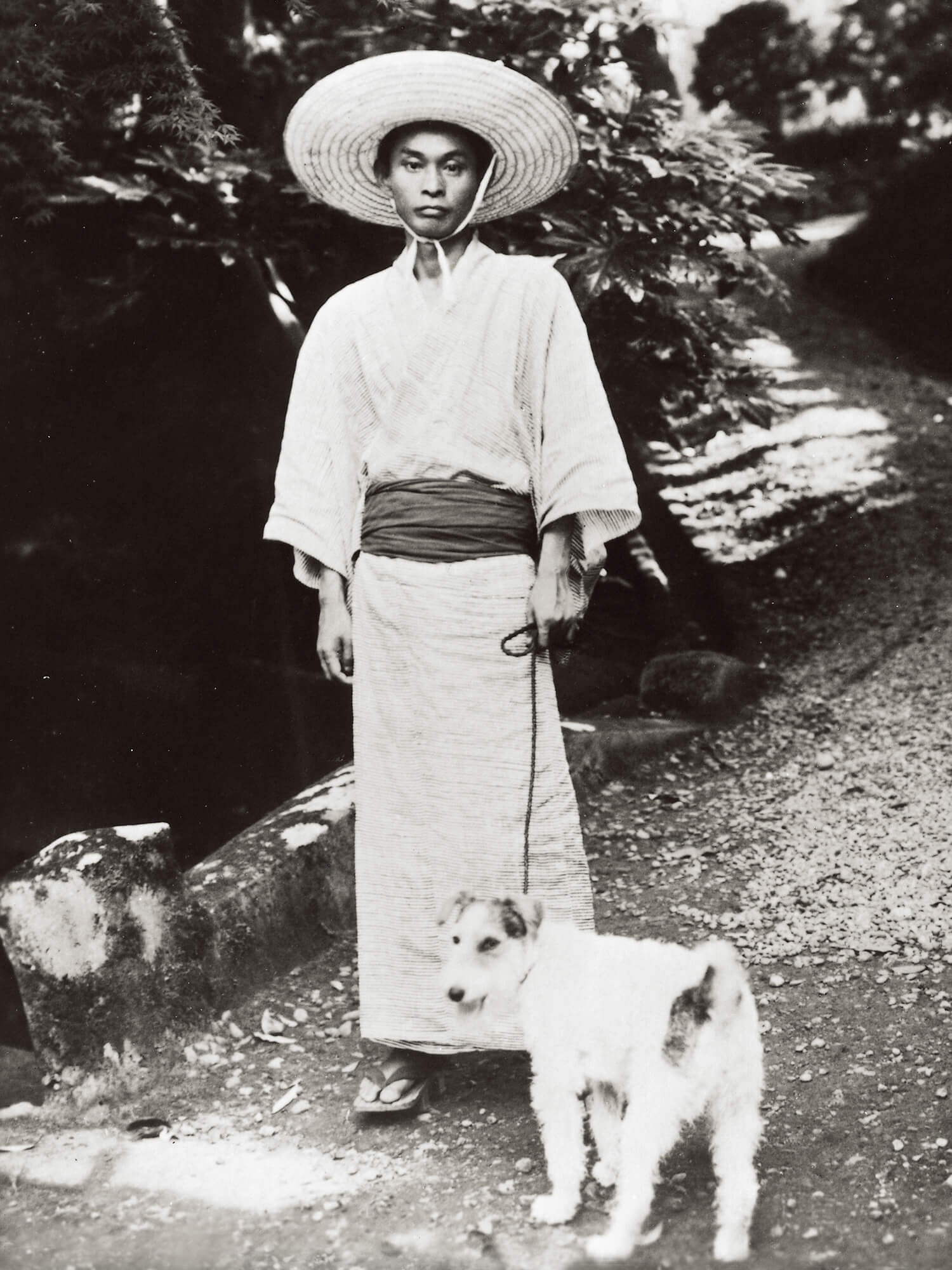

川端康成が『愛犬家心得』を発表したのは昭和8(1933)年。当時34歳の川端は、5、6頭を同時に飼う経験もし、犬に関してはすっかり一家言持っている。

とはいえ、動物行動学者コンラート・ローレンツが、有名なハイイロガモの「刷り込み」現象を学会で発表するのは、それから2年後。すなわち、現代人が常識として身につけている近代動物行動学の知識は、当時まだ普及していなかった。「動物の愛護及び管理に関する法律」が交付されるのは40年後、という時代である。

決して放し飼ひしないことは、

愛犬家心得の一つである。

例えば、ドイツ人の家に生まれ川端家にもらわれた、テリアの雑種(当時は「ミックス犬」という呼称など、もちろんない)は、成長してから床の下や壁に穴を掘っては表に出る癖があった。それが犬の本能的な行動であるという知見も、普及していない。

「東京では犬を門から一足出せば、まづ盗まれると思はねばならぬ」

さらに他の犬もつられて、その穴から出てしまう。

「女房や子供を夜昼表におつぽり出しておいて、どこをほつき歩いてゐようと気にかけぬ人間は、先づあるまいが、それが犬だつて同じわけである」

放し飼いをしないことは当然だが、もとより狂犬病予防法も犬の登録制度もなく、東京市内でも野犬が日常的だった時代の話。迷子犬の姿すら珍しい今の東京からは、想像もできません。

一時の気まぐれやたはむれ心から、犬を買つたり、貰つたりしないのは、

愛犬家心得の一つである。

穴掘りで川端を手こずらせた犬は、その後、欲しがる人がいたのを幸い、手放すことに。ところが、もらわれ先で子供も産み、半年以上たってから、引き取ってもらえないかという申し出があった。するとある晩、当の犬が、上野の家まで戻ってくる。

「神田の主人の愛が薄らいだのを感じると、半年ぶりに元の主人が恋しく、私の家に帰りたくなつたのである」

だが川端は、喜び迎えたわけではなく、ただ悔やむばかり。「もとはといへば、私がふとした出来心から子犬を買つて来た罪なのである」現代になっても、犬を衝動買いしてしまう人は、後を絶ちません。

数を少なく、質をよく、そして一人一犬を原則とするのが、

愛犬家心得の一つである。

やたらと野良犬に餌付けしたり、捨て犬を拾うのは如何なものかと。

「女とさへみれば手に入れないと気がすまない男が、一生に一人か二人より抜きの女しか愛せない男よりも、より多く女のまことを知つてゐるとは言へないように」

犬との関係を、女性との関係にたとえてみせる、川端一流のレトリックです。

犬も家族の一員のつもりで、犬の心の微妙な鋭敏さに親しむことは

愛犬家心得の一つである。

愛情に恵まれ、他の母子にも嫉妬の様子を見せなかった飼い犬が、高価な仔犬には嫉妬したという。

「すべて動物の心といふものは、人間が頭から馬鹿にしてかかつてゐるよりも、遙かに微妙で鋭敏なものである」

犬に人間の模型を強ひて求めず、大自然の命の現れとして愛することは、

愛犬家心得の一つである。

「ただ、雲や水を眺め、草花を賞でるのと同じやうに、犬を通じて自然の心に入るのが、なによりであらう」

ここでは、西洋流の調教や服従を犬に施すよりも、犬の持って生まれた自然の姿を愛することを説いている。

純血種を飼ふことは、

愛犬家心得の一つである。

川端が言う純血種とは、今で言う「純粋犬種」のこと。当時は、「死にやすくて、飼ひにくいといふ。ヂステンパアにも弱いといふ。だから、初心の人は先づ雑種を飼へといふ」と言われていたようだが、川端の持論はこうでした。

「貰つた犬ならば粗末にする、高く買つた犬ならば注意する、それで結局同じである」

自他ともに認める愛犬家の川端さえ、いや、むしろ犬のことを愛しすぎたがゆえ、高い犬ほど大切という価値観に至ったのだろうか。

病気の治療法を学ぶよりも、犬の病気を予知することを覚えるのが、

愛犬家心得の一つである。

「私の経験によれば、犬はさう死ぬものではない」と言う川端は、仔犬の消化器の寄生虫と成犬のフィラリアに注意すれば大丈夫だと言う。狂犬病の予防接種が始まるのは戦後、パルボウィルスの流行は1970年代後半のことである。

先づ牝犬を飼つて、その子供を育ててみるのが、

愛犬家心得の一つである。

「愛犬趣味を超える恐れが在り、(中略)家をつぶすほどの失敗を招くことも多い」と、安易に繁殖業に手を染めることを戒める一方、「犬の妙味といふものは、自分が臍の緒を切つてやつた子犬を育てあげないと、十分には知れない」と、母子犬への偏愛を隠さない。

犬を飼ふというよりも、犬を育てるといふ心持をどこまでも失はないのは、

愛犬家心得の一つである。

「飼う」のではなく、「育てる」。人間と犬の主従関係がはっきりしていた昭和初年、安易に「犬は家族」と考えるはずもなく、しかし文学者ならではの洞察により、現代の人とペットの距離感に近い感覚も持ち合わせた先生。

しかし、その文章の端々には、どことなく川端文学のピグマリオン的な女性観を彷彿させるところもあり、面目躍如たる「心得」なのでした。