精神科医・春日武彦は切符が怖い

photo: Satoshi Nagare / text: Hikari Torisawa

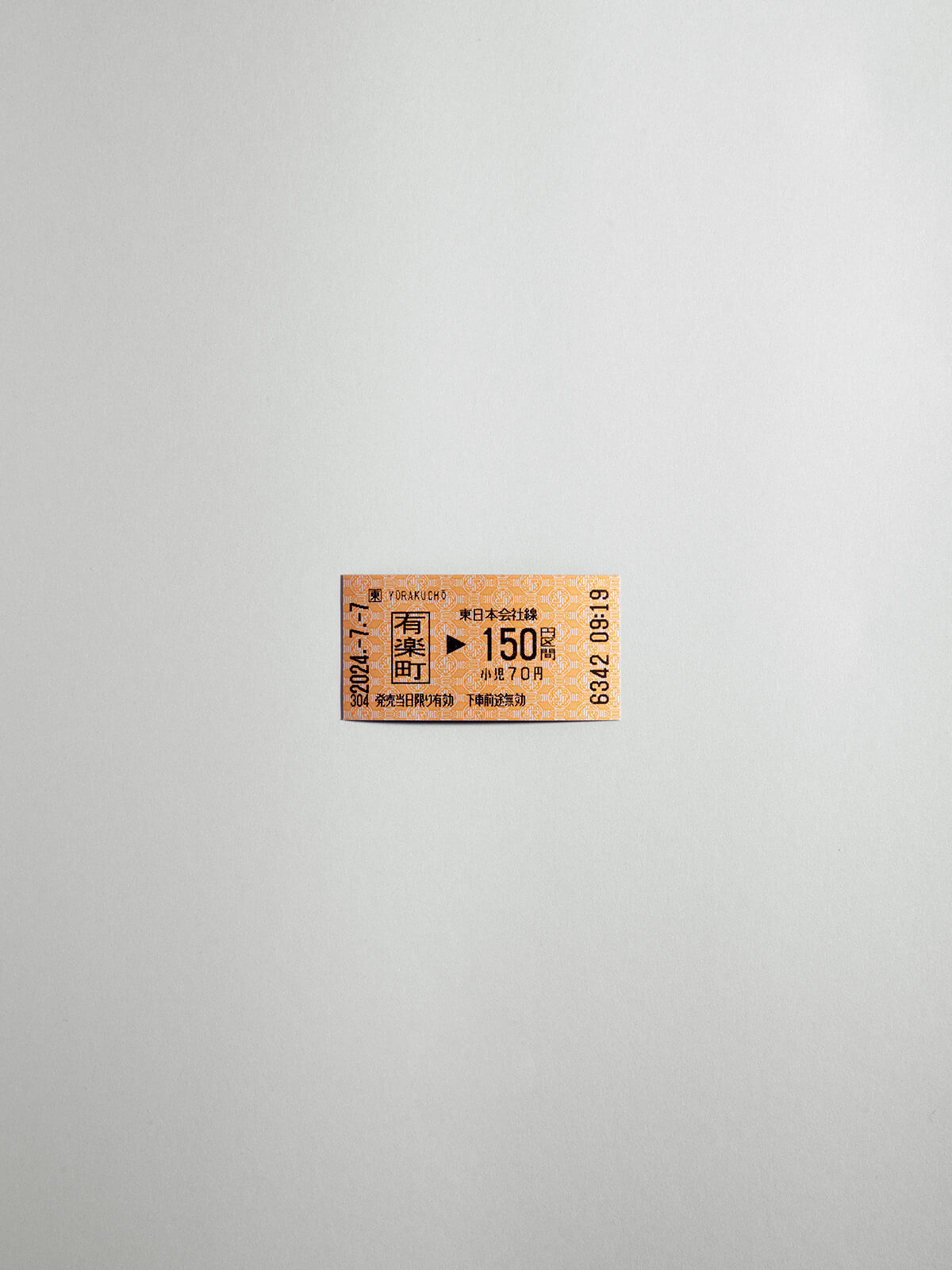

縦3cm弱、横6cm弱くらいかな。電車やバスの切符って今はもうあまり目にすることもないし、目の前に差し出されたって悲鳴を上げるわけじゃないんだけどね。幼い頃から何十年もの間、当たり前に使っていたものが、切符に似ているようでまったく違う異物との遭遇によって、いつの間にかおぞましい存在に変わっていたんです。

最初の遭遇は学生時代、法医学の講義中でした。スクリーンに拡大して映されたモノクロの写真に、どうやら切符くらいの大きさの四角いものが写っていて、よくよく見てみれば毛穴や皺があり、黒々とした眉毛まで生えている。

ヘリコプターの墜落事故で亡くなった自衛官の遺体の一部で、顔から左の眉毛と周囲の皮膚がむしり取られて、海面をぷかぷか漂っていた、というのが教授の説明だったんだけどね、それじゃあまるで福笑いのパーツじゃないですか。ユーモアと恐怖って、実のところごく近い場所にあるものなんだと思ったものです。

2枚目は、それから10年以上経って精神保健福祉センターに勤めていた時期に出会いました。今度は皮膚ではなくて、自宅で縊死(いし)していた男性の遺体の左脚と履いていた黒い靴下に挟まっていた紙片です。僕はたまたま遺体発見の現場に居合わせたわけなんだけど、これは何だろうと思って見てみれば、切符サイズに切ったボール紙に小さな文字が書きつけられた遺書だったの。色白の、むくんだ脚の皮膚が紙の形ぴったりにくぼんでいたのを覚えています。

さらに数年後、鳩尾の部分に四角い穴を開けた男性が勤務先の病院に搬送されてきました。板前をしていた男が、自宅にビニールシートを敷いて刺し身包丁を使って自らの腹部の皮膚を切り、皮下脂肪まで剥ぎ取ってしまったというんです。切り取られた皮膚片こそ目にしませんでしたが、それはまさに「切符サイズの人の皮」だったはず。

この「切符サイズの人の皮」というフレーズを不意に思い出したことで、3つのエピソードに共通する点があると気がついたのは割と最近のことなんです。頭の中でぐるぐるしていたいくつものイメージが惑星直列のようにつながって、新しい意味が不意に立ち上がってきた。3つあったんだから、じゃあ4つ目はなんなんだと考えてみても見当もつかないし、もしかすると本当に怖いものはまだ正体を現していないのかもしれない。

自分が生きている間に巡り合うかどうかもわからないんだけど「切符のようなもの」とは、どうも縁とでも呼びたくなるなにかがあるようだ。そう考えるとそりゃ不気味だし嬉しくはないんだけど、じゃあ気づかなかった方が幸せだったのかといえばそれも違ってね。コレクター気質がある僕のような人間にとっては、たとえ嫌な経験だとしても、いくつかが手元に集まってくることで整理と分類ができるようになるというのが嬉しいことなんです。

人生という時系列の上にバラバラに置かれていた3つの経験につながりを見出したことで、自分の人生にもうまい仕掛けが埋まっていたもんだと感じられるお得感もあるでしょう。うんと広く言ってみれば、それが「俺の人生、意味があったな」という実感にも結びついていくんです。

これは自分の経験ではないんですが、1997年に読売新聞の夕刊で連載していた村上龍の『イン ザ・ミソスープ』という小説があります。靴下に挟まれた小さい遺書を見つけたしばらく後に新聞で読んだきりだったこの作品にも、「切符サイズの人の皮」に似たものが出てくることを、最近、正確に言えばBRUTUSのこの企画の依頼をもらって思い出しました。

いや、曖昧なイメージはずっと頭のどこかにこびりついていたのかもしれませんけどね。小説の一場面、主人公のケンジがアパートの部屋を出ると、ドアに小さな黒いものが貼り付けられている。「切手の半分ほどの大きさの、ちぎった紙のようなもの。おれは、人間の皮膚ではないかと思った」とあって、これがもう生々しくてね。

「気味の悪い感触だった。のりで貼ったように、金属のドアに貼り付いていて、剥がすためには爪で削らなくてはならなかった。剥がした跡にも黒いシミのようなものが残った。おれはそれを階段の外に捨てた」なんて書いてある。

いわゆるシリアルキラーと呼ばれる存在を、この小説以上に、説得力と気持ち悪さを両立させてうまく描写しているものって読んだことがありません。これが新聞で連載されていたことにも、読売文学賞を受賞したことにも驚くんだけど、最後の場面がとにかく綺麗だしね、恐ろしくて素晴らしい、怖いものが見たいなら一度は読んでみてほしい小説です。

これを読んで、怖くなった

著:村上龍/1997年/幻冬舎文庫/東京を訪れる外国人観光客に、新宿歌舞伎町で性風俗のアテンドをして生計を立てているケンジ。年の瀬の3日間の夜の時間を、フランクと名乗るアメリカ人とともに過ごすことになり、思いがけない光景を目にすることになる。