「中学生の頃、大好きだったレディオヘッドの『You』をヘレン・メリルがカバーした曲がラジオから流れてきて、めちゃくちゃカッコよくて。アレンジというものに驚いたのも、それが初めての経験でした」

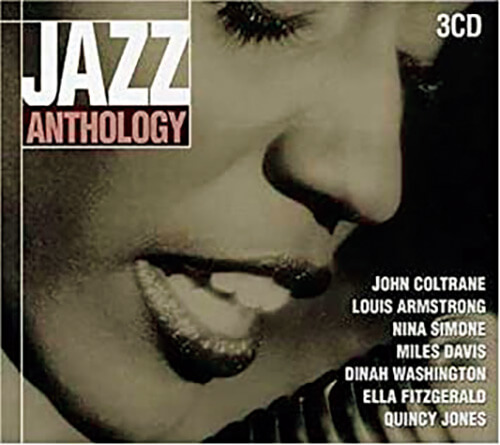

ヘレン・メリルを入口にジャズを知り、もっと“この感じ”を聴いてみたいと、本屋の店先で『Jazz Anthology』を手にする。そこに収められていたのは、ビル・エヴァンスやコルトレーン、デイヴ・ブルーベックといった偉人たちの名演だった。

「ノリのいいMCの声、フォークやナイフがぶつかる音など、場所の臨場感が伝わってくるのも良かった。レコード時代のぼやけた音質特有の没入感も好きでしたね。当時、何百回と繰り返し聴いていました」

一言でジャズとは言えない、広がりのある音楽と出会う

大学時代になって、その興味はジャズの範疇(はんちゅう)を超えて広がっていく。

「はっきりとジャズには分類できないけれど、ジャズのミュージシャンが関わっているような音楽をよく聴いていました。中でも当時、YouTubeで見つけたエルメート・パスコアールのライブ演奏は、それまで聴いていた音楽と違う陽のエネルギーのようなものが溢れていて。たちまち魅せられました。

さらにパスコアールの『Música da Lagoa』では、滝で横笛を吹きながら水に潜ったりしていて、衝撃を受けましたね。漠然と自分も、この種類の感動や享楽のようなもの、その時に受け取ったエネルギーと関係する音楽を作ってみたいと思うようになりました」

音楽に挫折しそうになっていた気持ちを再び突き動かすほど、心動かされたという。今、オススメを1枚挙げるとしたら、モノ・フォンタナの『Cribas』と、角銅さん。それを知ったのも深夜ラジオだった。

「これも一ジャンルで括るのが難しいと思いますが、没頭して聴いてしまいます。夢の中で知らない庭に入ったかのような体験ができるところが好きですね。ジャズって、どこか言語的な音楽だと思いませんか?いろいろな音楽に語りかけて会話を紡ぐことのできる、そんな自由さを持っている。

だからジャンルに括(くく)ることのできない音楽が生まれるのかもしれません。その場、その時代に語りかけ、その時間を生きたこと自体が音色に紡がれていく……私はそんな音楽の未知と可能性が好きです」

ラジオが教えてくれた世界の未知の音楽。それはジャズの寛容さがあってこそ遭遇できたものなのだろう。

JAZZを知り、JAZZの領域を広げてくれた音

「ニューヨークのため息」と称されるヘレン・メリルのアルバム。「You」のアレンジは『Lilac Wine』に収録。「性別を飛び越えるような歌声も、アレンジも、不気味なほどカッコいい」

入門にぴったりの名作を収めた3枚組アルバム。マイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーン、クインシー・ジョーンズ、ルイ・アームストロングほか、豪華アーティストによる名曲を収録。「ジャズを深く知る始まりの一枚になりました」

「Música da Lagoa」を含め、YouTubeで聴くことができる、エルメート・パスコアールの公演映像。「あまりに衝撃的で、当時は恋していましたね(笑)」

アルゼンチン音響派の中心人物とされるモノ・フォンタナの2nd。人々の会話や水の音など、様々な音楽的要素をコラージュしている。「好きなミュージシャンはジャズを辿った人であることが多くて。フォンタナの音の自由さにも惹かれます」