世界的作家が、劇場アニメーション『犬王』を体感

自由と解放。人々の身体に響かせるもの作りとは

吉本ばなな

ネタバレになるので詳しくは話せませんが、『犬王』は、室町時代から現代まで、ものすごく俯瞰した視点で本質を突いているところが良かったです。犬王が自分の舞を見つけるにつれ、一つ一つ悲しい状況に陥っていく展開もいいなと思いました。

湯浅政明

ありがとうございます。

吉本

犬王の声はアヴちゃんが演じていますが、アヴちゃんの才能がこれほど発揮された作品は初めてじゃないですか?私は女王蜂を初期の頃から観ていて個人的な交流もあるので、日本でやっとアヴちゃんのすごみが正当に評価された気がして、嬉しかったですね。

湯浅

プロデューサーが女王蜂のパフォーマンスを観て衝撃を受けて、犬王の声に推薦してくれたと聞いています。犬王のキャラクター自体もアヴちゃんに寄せていくような形になりました。歌詞もアヴちゃんのワードにしてもらい、ライブパフォーマンスのように歌ってほしかったので、歌入れも先導してもらって、友魚の声の森山未來さんとともにいろいろアイデアを出してもらいました。

吉本

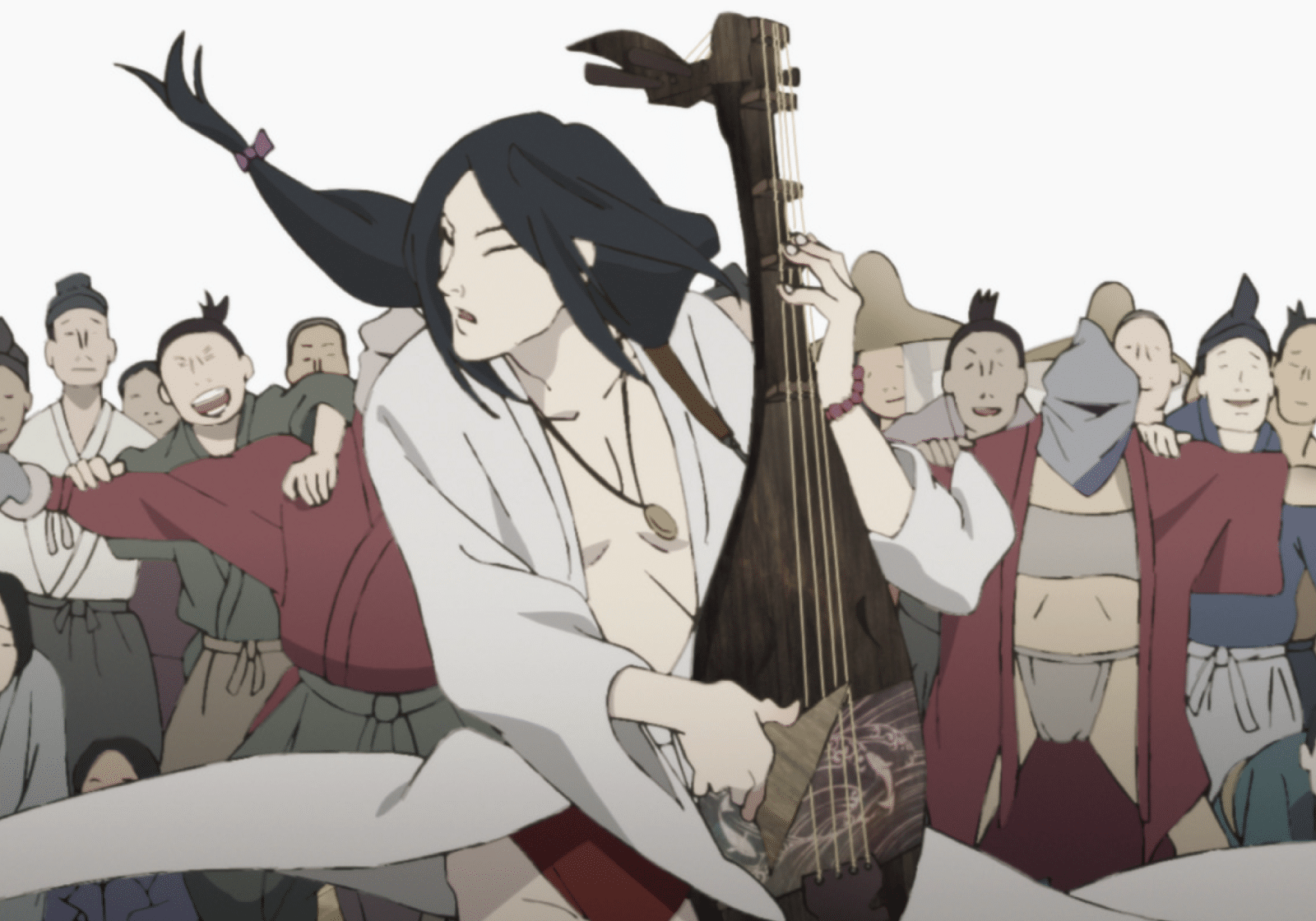

民衆を熱狂させる2人のパフォーマンスの場面は素晴らしかったです!

湯浅

犬王の能楽については資料がほとんど残ってないんですね。彼らは生きる術(すべ)として、観客に面白がってもらう必要があったのだから、かなり振り切ったことをしただろうと考えました。スピードも今の3倍あって庶民に人気があったらしいので、そんな空気感を描きたいなと思いました。

吉本

ロックやオペラ、バレエなど、現代のライブパフォーマンスをたくさん取り入れていましたね。

湯浅

当時の人が圧倒された、観たこともない能楽という設定を、現在の観客にも感じてもらおうと考えました。僕は、過去の物事を矮小化して捉える傾向に違和感があって、今残っている事象から彼らの能楽を想像するのは無理があると思ったんです。現代人が考えるようなことは、きっと昔の人だって考えついただろうし。

吉本

そう、近い人はいたかも。

湯浅

恐竜だって、ずっと爬虫類の延長みたいに描かれていたけど、もっと以前から毛が生えた恐竜を描いてよかったはずだし、縄文時代の服装や習慣もずっと1万年もの間、毛皮一枚だったとは考えにくい。オーパーツのようなこともあっただろうと思い、あの形にしました。

読後の印象を再現する

湯浅

原作ものをアニメ化したとき、原作と違うと思う人と、同じと思う人がいます。結局、読者が自分に取り込んだものがその人にとってのその作品なんですね。だから、僕がアニメにするときには、描いてあるものをなぞるのではなく、自分が読んだときに受けた感覚やイメージを再現することを大事にしています。

吉本

わかる気がします。湯浅監督の作品は身体感覚に訴えるところがあるというか、人って思った以上に体に引きずられて生きているんだなというのをときどき感じます。例えば『映像研には手を出すな!』で、主人公たちは机に向かうのではなく、街を歩いていくうちに物語を着想していきます。あと、登場人物の動きをまねしてみたくなります。『夜は短し歩けよ乙女』の独特の動きをする詭弁踊りをやってみようとしましたが、全く歩けませんでした(笑)。

湯浅

あはは。森見登美彦さんの原作を読んで、湧いたイメージがああいう動きだったんですよね。

吉本

踊る彼らの気持ちを見事に表していましたね!

湯浅

アニメーションでは、実際に歩く姿をそのままトレースしても動かないんです。人の顔も、トレースすると頬が巨大化して見える。つまり、人は印象でものを見ていて、実際の形とは少し異なる。デフォルメしないと動いて見えないんですね。たぶん本を読むときも、自分の響く箇所をデフォルメして受け取っていますよね?

吉本

うんうん。そう思います。

湯浅

自分が原作を読んだときに思い描いたイメージを大事にして、そこに少しリアリティをつける。リアル一辺倒にはしないようにして、極端なものを表現するときにはかなりデフォルメしますね。ただ、『犬王』は実在した人物なので、リアルめに演出することを心がけました

吉本

犬王の舞や友魚らの演奏する動きもとてもリアルでしたね。

湯浅

臨場感を出すのにカメラワークは重視しています。現実でも、定点カメラの劇場中継では、舞台の面白さはなかなか伝わりません。あれは観客の視点を誘導できないからだと思います。舞台やライブを観るときって、舞台の端の人を観たり、全体を引いて観たり、個人が自由に焦点を変えているから楽しいんですよね。あと、僕は高畑勲さんのような客観的視点だけじゃなくて、主観映像を入れたくなります。目の見えない友魚がどう風景を見ていたのか、ものを触った感触とか、そういうことに興味が湧きます。

吉本

それらもきっと観客の体感につながりますね。

普通じゃないことも自然に

湯浅

ばななさんの小説は、初期のものは透明な印象でしたが、最近の作品には色を感じます。でも、外見など、わかりやすいキャラにはしてないですよね?

吉本

私の場合、テーマが伝わることを重視しているので、人の顔や風景は限定しないようにしています。そこは読む方のそれぞれの思い出のものを使ってもらえたらと。ただ、最近はインターネットが発達して、海外の人も固有名詞を調べられるようになったので、少しは人名を取り入れるようになりました。

湯浅

急に「尼神(あまこう)インター」が出てきて驚いたことがあります(笑)。比喩が新しい。ばななさんの作品を読んでいつも思うのは、日常の普通のことが描かれていて、世間の人が普通じゃないと思うようなこともその世界の中に自然に取り込まれている。そこがいいなと思います。

吉本

ありがとうございます。

湯浅

『吹上奇譚』シリーズも良かったし、最近読んだ『ひな菊の人生』がすごく面白かった。映像が浮かんで、それを追いながら読んでいる感覚でした。母親の事故など、怖い場面も本当に体験したかのように描かれていて、リアルに伝わってきました。

吉本

私は監督の作品は、すごく自分とテーマが似ていると感じていました。言葉にすると、自由に関すること。体制や時代など「◯◯からの自由」ではなく、ただ自由。自由に対する飽くなき追求というような、芯の強さと感じます。

湯浅

たしかに、僕のテーマに「解放」というのがありますね。原恵一さんには「解放なんかしてどうするんですか?」と言われますが(笑)。

吉本

例えば、『きみと、波にのれたら』の終盤、ビルを大波が覆い尽くす場面。彼との別れが待っている悲しいシーンなのに、主人公は波に乗ったら楽しくなってしまって、笑顔がこぼれちゃう。そこまで表現されているところが素晴らしいです。また、『DEVILMAN crybaby』では、主題歌のPVが全話と匹敵する重さで描かれていて、こういうやり方もあるのかと衝撃を受けました。

湯浅

自分では普通と思っていることが、人からは普通じゃないと言われて窮屈に感じることがあって(笑)。でも、なるべく思うままを描きたいんですよね。

吉本

私は昔、宮崎駿監督のスタジオを見学したことがあるのですが、アニメーション制作の壮絶さに気絶しそうになりました。工程がたくさんあるし、本当に手間がかかりますよね。

湯浅

僕も最初にこの世界に入ったときに、想像はしていましたが「とてつもない!」と呆然としました。1枚描くにも何十分もかかるのに、何万枚も描かなければいけない。1日100枚とか。でも、職人的な慣れもあり、だんだん描けるようになります。文章もそうですよね? 僕は、文章は1回では書けなくて、何度も直してまとまる感じですが、ばななさんはさらっと書いていらっしゃるのでは?

吉本

私は5歳のときからものを書いているので、呼吸するのと同じような感覚です。もちろん何回も推敲しますが、執筆に苦労するということはないですね。そのぶん、ほかのことは怖いくらい何もできません(笑)。

湯浅

テーマは毎回変えていますか?

吉本

大きくは変わらないですね。小さくは作品ごとにありますが。

湯浅

僕は始めた当初は、物語に対する意識はあまりなくて、ただ絵を描いて動かすことに興味があったんですね。でも、テーマがないと物語の終わりがなかなか決まらない。ここ10年くらいは、テーマや時代的な作品を作る意義をなんとなく考えるようになりました。

吉本

でも、アニメ制作は何年もかかりますよね?

湯浅

発表の5年先くらいの世界観を意識していますが、制作過程の中盤で物語のテーマがわかることも多いです。ああ、こういうことだったか!と(笑)。

吉本ばななさんが身体性を感じた

湯浅政明監督作品

「人の頭で考えていることなんて大したことなくて、体にひきずられて人生を作られているというのを感じた3本を選びました」