情報×図書館学

ガイド:小林昌樹(図書館情報学研究者)

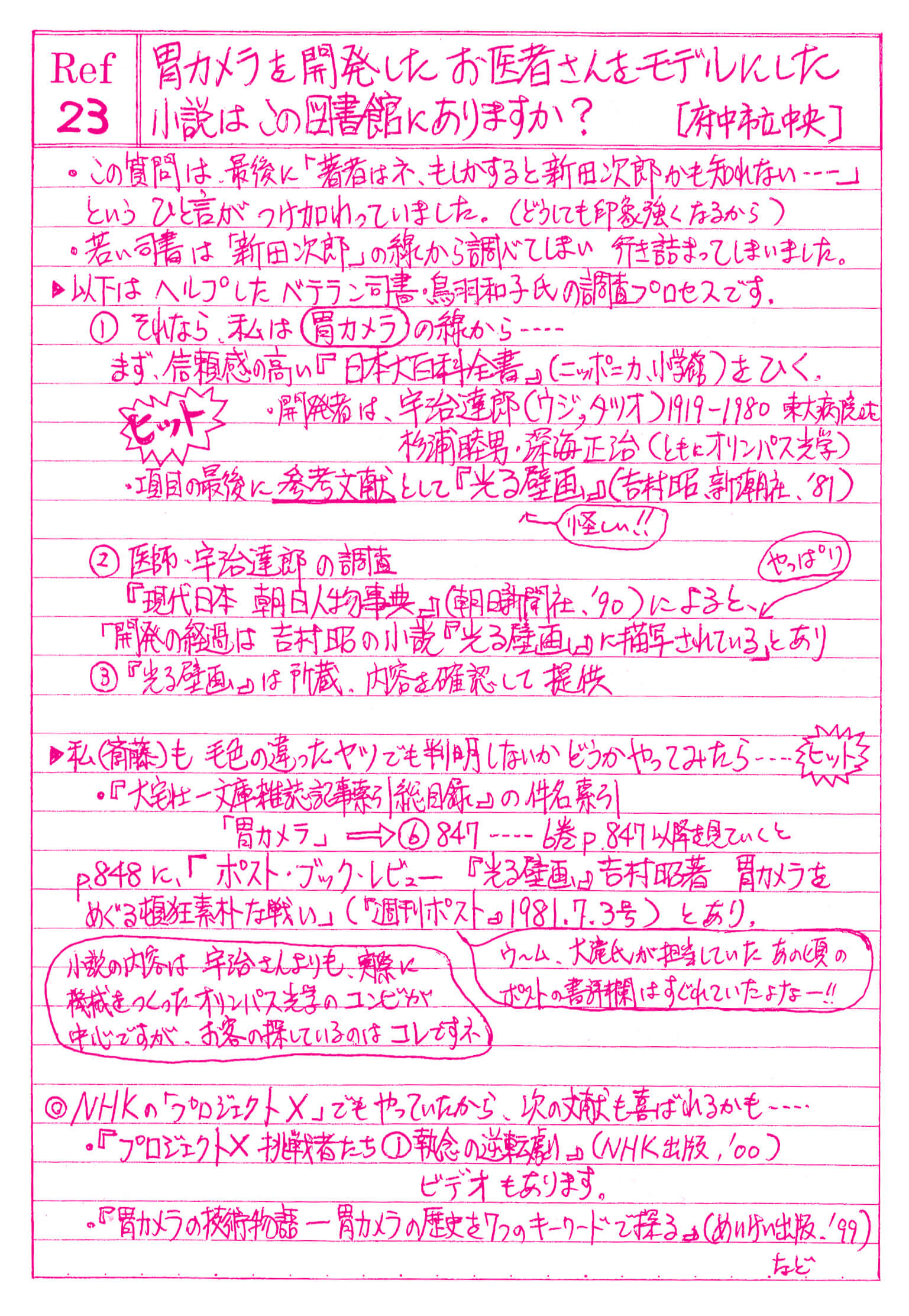

「胃カメラを開発したお医者さんをモデルにした小説はありますか」「2つの絵を見比べて探す“間違い探し”はいつ誰が考案したのでしょう」

図書館のレファレンスサービスには、さまざまな質問が集まる。館内の資料をもとに司書が利用者の調べ物に必要とされる資料探しを手助けするのがその役割だ。

現場で受ける質問が担当する司書の得意分野であるとは限らない。ゆえに逆説的だが「調べ方」のノウハウが広く蓄積されている場所だといえる。司書たちはどのようにして必要な情報を手に入れているのだろうか。

「まず目の前に利用者がいる場合、話をよく聞きます。なぜ疑問に思ったのか、どこでその事象を知ったのか。問題の出どころの近くに答えがあることが多いです。話しているうちに、利用者の中でも問題が整理され、自分の知りたいこともクリアになってきます」

そう語るのは小林昌樹さん。図書館情報学を専門とし、国立国会図書館で長年レファレンスサービスに関わってきた。利用者からの質問に対し、最初に参照することが多かったのは百科事典だという。

「代表的な百科事典として平凡社『世界大百科事典』と小学館『日本大百科全書』の2つがありますが、最初は平凡社。見出し語から辞書のように引ける“小項目主義”で、簡潔にその事柄を説明しています。

もし利用者がより深く調べたいと言った場合には、体系的に知ることができる“大項目主義”の小学館の事典を引く。掲載されている参考文献をあたれば、かなりのことがわかります」

百科事典で得た情報をヒントに、書籍、目録や新聞・雑誌のデータベースへと検索の幅を広げていく。そうして行われるレファレンスはあくまで「参照」であり、「調査」とは異なったものであると小林さんは話す。

「司書が結論を出すのではなく、最終的に判断をするのは利用者です。私たちが言えるのは、“本にこう書いてある”あるいは“書いていない”“こういう本があります”というところまでです」

図書館司書から見た、インターネット検索では探せない情報とはなんだろうか。

「2つあります。一つはネット普及以前の1995年以前の事柄全般。それ以前の世界の確かな情報はインターネットにはあまりないと考えていい。もう一つは、グーグルが情報収集していないデータベースの類いです。

そうした情報にアクセスしたい場合は、国会図書館ホームページ『リサーチ・ナビ』に分野ごとの様々なデータベースが列挙されています」

レファレンスの手法から学べるインターネットとの付き合い方はあるだろうか。「使うなではなく、使い方を考えた方がいいですよね」と小林さんは語る。

図書館情報学では、「Wikipediaは使ってはいけない」と長い間指導されてきた。しかし英語版のWikipediaにヒントとなる情報が掲載されていることもあり、1995年以降の趣味の話題などは2ちゃんねる(現在5ちゃんねる)の掲示板上に有益な情報が残っていることもあるという。

「ただ、インターネットは自分の鏡で、自分が検索したいと思った内容や自分にとって都合の良い情報しか出てこないことには注意したいです。あくまで紙の資料を見つけるための索引的に使うことが重要です」

誰でも気軽にインターネットで検索できるようになり、漢字の字画や言葉の意味などの「クイックレファレンス」と呼ばれてきた簡単な質問が激減した。

同時に図書館の内外から「レファレンス不要論」も出てくるようになってきた。しかしインターネットがあるからこそ、レファレンスに求められる役割もあるのだと小林さんは考えている。

「膨大な情報に触れられるからこそ、その中のノイズをどうはじくのかも重要になっていきます。ネットで得たトンデモ情報に対して、ソースがないと伝える“トンデモバスター”の役割も、これからのレファレンスは担っていくのだと思います」