語る人:タカノシンヤ(ラジオDJ)、辻愛沙子(実業家)、竹田ダニエル(ジャーナリスト、研究者)

竹田ダニエル

今回のテーマは「SNSでの思いの伝え方」。私が普段見ていて、いろんなメディアで活躍しながらもSNSでの発信が魅力的だなと思う2人に集まってもらいました。最近の、SNSの印象はどうですか?

タカノシンヤ

僕は主にXを使うことが多いのですが、最近はディストピアみたいになってますよね(笑)。フェイクニュースとか、インプレッション稼ぎの投稿ばっかりで。

辻愛沙子

ずっと見ていると、つらくなることもありますよね。

タカノ

以前は家族のエピソードなどをネタ的に投稿することが多かったんですけど、今は担当しているラジオ番組のリスナーたちとコミュニケーションを取ることが主な目的になっています。不特定多数ではなく、自分のフォロワーに向けた投稿という感じですね。

竹田

Xは定期的に関心のあるポストを「いいね」してアルゴリズムを鍛えないと、好きなアーティストの告知や友達の投稿が埋もれてしまうようになりましたよね。届けたい相手に届けるなら、タカノさんのように意識的にクローズドなコミュニティを形成しているのはいいなと思います。

辻

私はテレビなどのマスメディアでは「誰の声を代弁すべきか」というのを意識するのですが、SNSは主語を自分に置いて発信しています。最近はショッキングな時事問題が起きると、それらに瞬発的に反応することが、当事者の痛みを消費しているようにも感じて。スピード重視で意見表明が必要になる場面ももちろんあるけど、個人的には“発信より熟考”“バズより対話”を大事にしたいと思っています。

竹田

瞬発的に投稿する意味がなくなってきたと、私も思います。コロナ禍でリアルとインターネットの結びつきが強くなり、SNSの発信が思考のすべてだと捉えられることも。でも時間が経って、みんなそうした過干渉なムードに疲れたし、すべてを表明しなくていいという流れに変わった。

タカノ

僕個人としては最近、Xを初期Twitterのつぶやきみたいに使っているんです。「新しい靴を下ろした」とか「今日は洗濯しようと思ったけど中止にします」とか。意見表明するポストではなくて、“ほのぼの”というか、“平和”がテーマです(笑)。

辻

平和、すごく大事!文章の方に自信がある人も、リアルな場での対話の方が得意な人もいる。それに、日常を発信したい人もいれば、プライベートを明かすことが苦手な人も。それぞれに合ったスタイルがあると思うので、発信しなきゃと焦る必要はない。

「発信しないと損」という強迫観念から解放されよう

タカノ

過度に人を傷つけたりしなければ、それぞれが日常で感じたことを発信していけばいいのかなと。辻さんは自分のプライベートについてポストすることは少ないんですか?

辻

私の場合は自分の生活や体験を発信することに、あまりモチベーションが高くないんです。自己発信よりは、自分を介して多くの人が生活の中で疑問に思っていることを、言語化して届けていきたい。

2016年に「保育園落ちた日本死ね!!!」というブログ記事がバズりましたが、あの投稿によって待機児童の問題が注目され、結果的に国会でも取り上げられましたよね。点として存在していたみんなの声が線としてつながり、社会現象化する。そうしたムーブメントを巻き起こせることも、SNSのポジティブな面だと思います。

竹田

総じて、それぞれの人が「SNSで何をしたいか」を改めて考えるべきタイミングですよね。誰でもインフルエンサーになれてしまう時代だからこそ、「発信しないと損」みたいな強迫観念に駆られている人も多いはず。

企業のアカウントにしても、運用すること自体が目的になっていて、「とりあえずやっておけばいいんでしょ」というスタンスがほとんど。何のために発信するのか、誰に伝えたいのかを改めて意識することで、情報量が多い世の中でも、ようやく伝えたい相手にうまく届けられるのかなと思います。

自分を過度に演出せずにもともと持つ個性を大事に

辻

これは私が実践していることでもあるんですが、伝えたいことが明確にある個人や企業の場合は、「自分の立ち位置」「届けたい層はどこか」「その投稿に対するネガティブな反応の可能性」の3つを考えるといいんじゃないかなと思います。

ある話題に関して発信をすることの意義や自分の役割を理解していれば、ある程度否定的な反応は許容できるはず。すべての人が賛同する意見などないですから。逆になんとなくの状態で意見表明すると、批判コメントが来た際に投稿に自信を持てなくなってしまいます。

竹田

日本のSNSはもう、正しいか間違っているかの裁判みたいになっているから(笑)、安易に押し潰されないよう、そういう意識を持つことは大事ですよね。アメリカだと、人と違うことを言うのがカッコいいと思っている人が多いので、別の視点の意見が提示されて、新しい議論が展開していく傾向にあるんです。

「これが絶対に正しい」と伝えることは危険だし、誰かの投稿に対して「よくぞ代弁してくれた!」と祭り上げるのもよくない。「あなたの中にある不安や怒りを100%言語化しているわけではないから、自分でも考えてみてほしい!」って思いながら、普段発信しています。

辻

勧善懲悪で成り立つ話題は少ないし、それぞれの立場にはそれぞれの正義がある。SNSで何かを伝えたいなら、正しさのジャッジではなくて、さまざまな意見がある中でどこに自分のスタンスを置くのかを考えたうえで発信したいですね。一人で全部を背負おうとせずに、みんなができる範囲の中で発信していけるといいんだけど!

竹田

「何のために発信するのか」が明確だと思ったのが、次世代のヒップホップシーンを担う重要な存在として注目されているDoechii(ドーチ)というラッパー。急に世に出てくるアーティストはこれまでの軌跡や背景を無視されてポッと出だと軽視されがちなんだけど、Doechiiは事務所も本人も、一貫性のあるストーリーが伝わる投稿をしていて。ファンにメッセージが届くように、しっかりSNSで伝えるルートを作っているなと思います。

アメリカ・フロリダ州出身のラッパー。動画などの発信を通して楽曲のストーリー性やコンセプトを包括的に伝えている。「音楽表現と発信のつながりが明白」

タカノ

僕も最近、伝え方にグッときたSNSアカウントが、“お部屋インフルエンサー”の初音さんという方。投稿が自由気ままで無理なく見えるのがよくて。ただ皿洗いをしているだけの動画とかがあるんですよね。やりたいことと好きなこと、似合うことが合致しているような印象があります。

家賃8万円、都内で一人暮らしをする日々を投稿。「ラフな格好だったりして飾らない投稿でも、生活に知性の片鱗が垣間見える。あり余るセンスを感じます」

辻

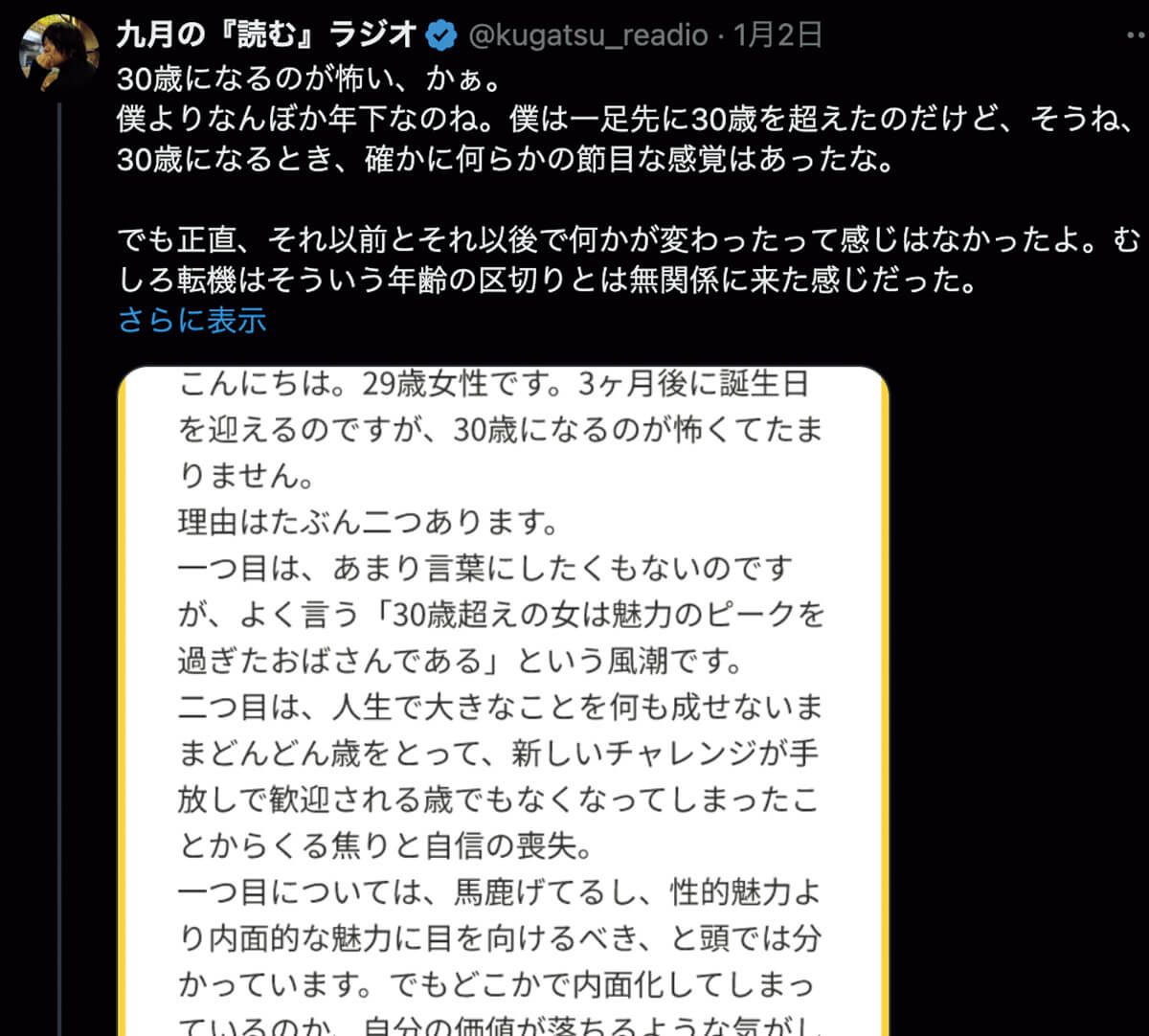

私がよく見ているのは、ピン芸人の九月さんのXアカウント。お悩み相談に回答するんですが、理解が難しい意見も、共感はしないけれど突き放しもしないという、相手との距離の保ち方が読んでいて心地いい。

お2人が紹介してくださった方にも共通して言えることですが、対外的にキャラクターを演出するのではなく、自分に備わっている個性を大事にして、無理に偽ることなく発信していくというのが、これからのポイントかもしれませんね。

質問箱に応答する形式のテキスト型ラジオ。「自分の強みを把握し文章表現することを選んだのが素敵。意見は伝えるが正解を押しつけない理想的な発信」

竹田

SNSをやることが目的ではなくて、思いを伝えるための手段になっている人は、やっぱりきちんと言葉が届いていますよね。

3人が考える、自分を見失わずにSNSと付き合うための3ヵ条

・発信より熟考、バズより対話を意識する。

・自分の意思と届けたい相手を明確にする。

・自分に合う発信のスタイルを探す。