ドヴォルザーク

チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

ドヴォルザークはピアノ協奏曲もヴァイオリン協奏曲もひとつずつ書いているが、その両方合わせても、おそらくこのチェロ協奏曲の人気には遠く及ばないだろう。「庶民的な」と表現してもいいくらい気取りのない、親しみの持てる楽しいメロディー満載の曲だ。

ジャンドロンは僕の好みのチェリストで、彼の弾くバッハの「無伴奏チェロ組曲」は長年の愛聴盤になっている。押しつけがましいところのない、たおやかで柔軟な(でも決して弱々しくない)音楽を作り上げる人だ。そしてどこまでも自然に歌う。

そんなジャンドロンと、中庸の人ハイティンクがチームを組むのだから、荒っぽい(粗っぽい)音楽が出来上がるはずがない。日当たりの良い縁側で、猫でも撫でながらこういう音楽を聴いていられるといいなあ……と思えてくる音楽だ(猫もいないし、縁側もないけど)。

フルニエとジョージ・セル、ベルリン・フィルというとびっきり豪華な組み合わせ。これは格調ある、どこまでもひたすら上質な演奏だ。

フルニエはのびのびと自由に歌っているが、オーケストラはそこに怠りなく丁寧に、正確無比な基盤を提供していく。美しく品位あるチェロの独奏も聞き物だが、緻密なオーケストラ・ワークも傾聴するだけの価値がある。

フルニエとセルの共演といえば、リヒアルト・シュトラウスの「ドン・キホーテ」も素晴らしかったけど、こちらも負けず劣らず見事だ。相性がいいのかもしれない。

ピアティゴルスキーのチェロは、前の2人に比べると自己主張の響きがいくぶん強めになる。またミュンシュの指揮が、ここではどちらかといえば控えめなので、そのぶんチェロは更に一歩前に出てくることになる。ピアティゴルスキー、ヴァイオリンでいえばハイフェッツ・タイプのチェロかもしれない。

この曲のドラマチックな側面が比較的強く押し出され、ドヴォルザークの音楽が持つ「人の良さ」よりは、「熱意」の方が強調されている。しかし決して品位を失わない優れた演奏になっている。僕自身はどちらかといえば、フルニエ、ジャンドロンの音の方が好みだけど。

米RCAビクターが力を入れたチェロ奏者がピアティゴルスキーなら、当時の米CBSレコードのチェロの「一押し」はレナード・ローズだった。ローズさんは室内楽演奏では定評がある人だが、協奏曲のソリストとしてはいささか線が細く聞こえる。

まあ細ければ細くていいんだけど(ひとつの持ち味だから)、それに加えて、この曲にある程度必要な土の香りのようなものがほとんど感じ取れなくて、おかげで曲全体になんとなく「中途半端感」が漂っている。とても感じの良い(洋服で言えば仕立ての良い)誠意ある演奏なので、あまり悪くは言いたくないのだが。

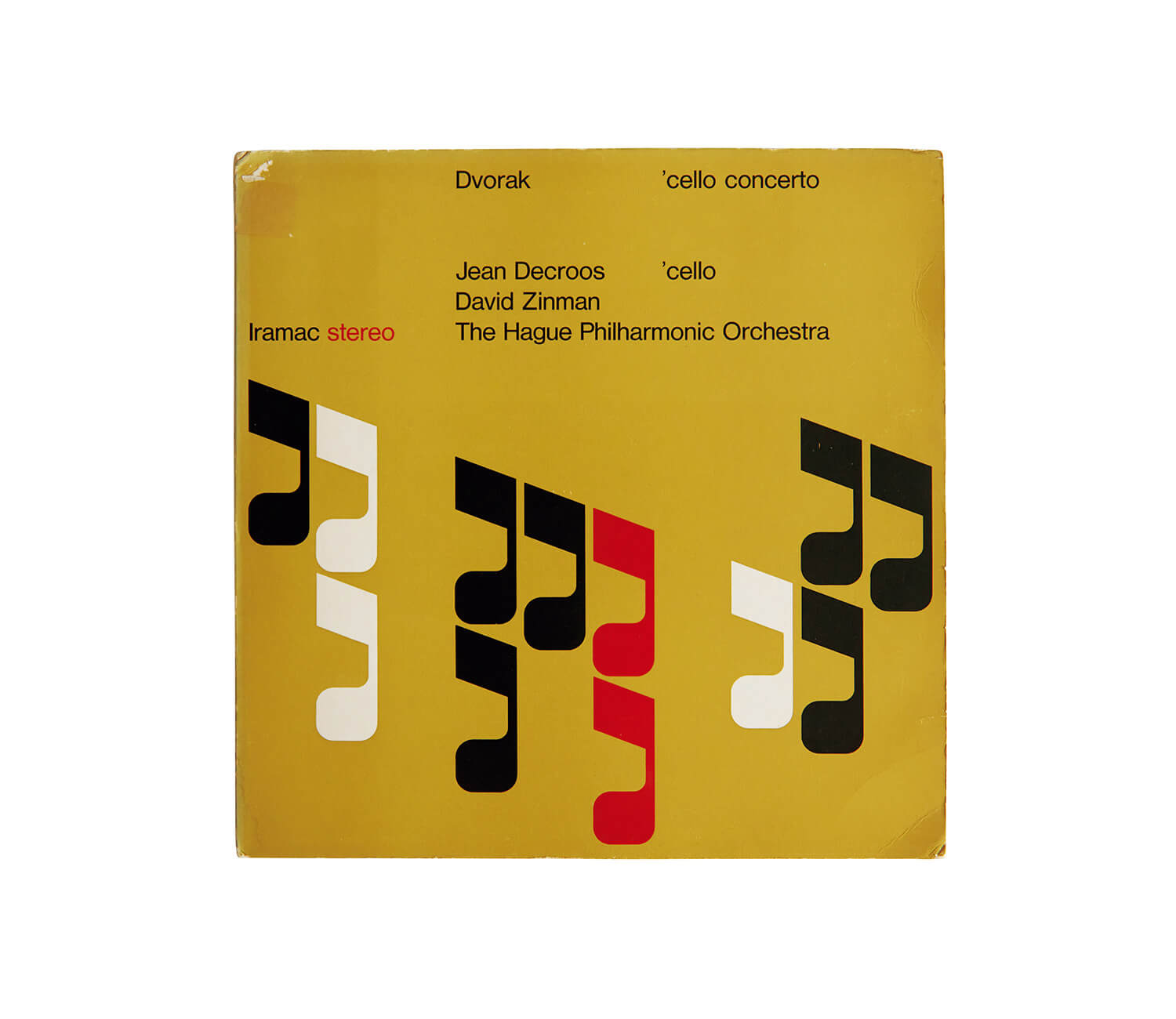

ドクロースは1032年生まれのオランダのチェロ奏者。コンセルトヘボウ管弦楽団のソロ・チェリストを長年務めた。このドヴォルザークの協奏曲、はっとするほどチェロの音が艶やかだ。その前向きの艶やかさが、音楽をてらいなく牽引していく。このレコードを聴くまでドクロースという人のことを知らなかったが、この演奏には心を惹かれた。

他の演奏家とはひと味違った「ドヴォルザークのチェロ協奏曲」が、ここにはある。まだこのとき40歳のデヴィッド・ジンマンの指揮も熱意溢れて、実にブリリアントだ。ただしボヘミア風味のようなものはここにはほとんど見受けられない。

フッフロは1931年生まれのチェコのチェリスト。スーク・トリオのメンバーとしても長年にわたって活躍した。そのフッフロと、ノイマン指揮のチェコ・フィルという、「純チェコ」チームが挑むドヴォルザーク。自家薬籠中のものというか、前述のドクロースとはほとんど対照的に、慌てず騒がすの、のびやかな演奏が繰り広げられる。

とくに2楽章のたおやかな美しさは特筆に値する。大上段に構えない、あくまでナチュラルな音楽だ。派手なところはなく、ヴィルテュオーゾ的な演奏を求める人には向かないかもしれないが、何度も聴いているとだんだん味わいがしみ出てくる。

日本を代表するチェリスト堤剛がチェコに出向いて録音したドヴォルザーク。さすが本場物……というのもいかにも安易な表現だが、オーケストラの音が出だしからして素晴らしい。ボヘミアだなあ、という音が朗々と企みもなく鳴っている。

堤のチェロは前に乗り出してくるというより、むしろ背後のオーケストラの響きと一体化して、音楽を総合的に作り上げていくことを目指しているようにも感じられる。

もちろんチェロは不足なく鳴っているし、歌うべき歌はしっかり歌われているのだが、音楽的バランスが重視され、余計なエゴのようなものは感じられない。そこにあるのは深い優しさを込めた、大いなる自然の流れ。この演奏を聴きながら、僕はプラハ市を貫いて流れる川の眺めをふと思い出した。

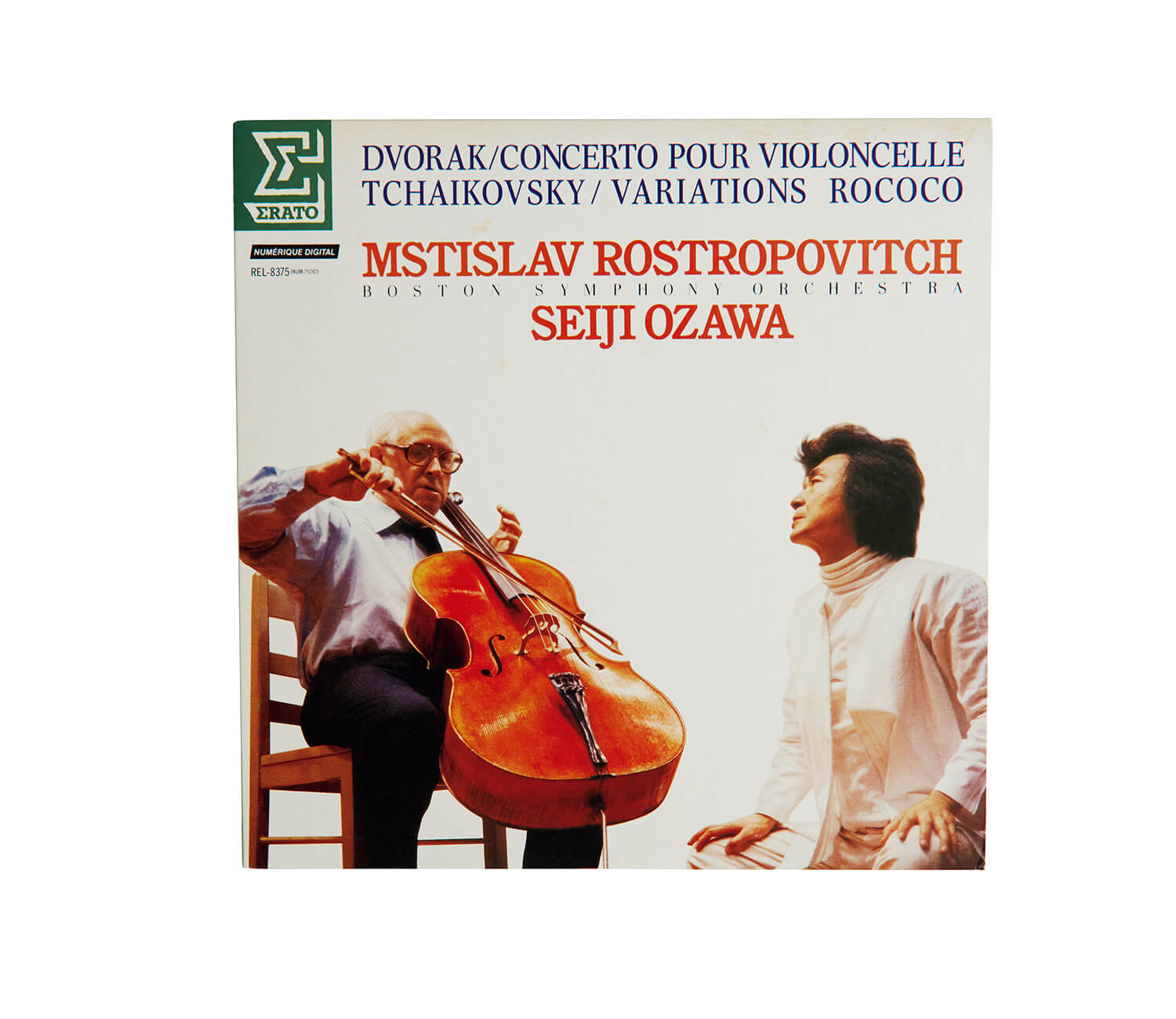

ロストロポーヴィッチは全部で4度この協奏曲を録音しており、どれも評価が高いが、その最後のものがこの小澤征爾との共演盤だ。ロストロポーヴィッチは出だしの最初の一音から聴く者の耳をぐいっと惹きつける。魂の奥からこぼれ出てくるようなどこまでも人間的な音だ。

オーケストラと指揮者はその美しい心情告白を理解し、不足なく過剰なく見事な音楽背景をサポートしていく。素晴らしい演奏だと思う。

もしこのロストロポーヴィッチの演奏に文句をつけるところがあるとしたら、それは「完成しすぎている」ということだろう。あまりに隙がないのだ。突き崩す余地がない。でもそれを欠点と呼ぶことは果たして可能なのか……?