なすがままに変化する本棚と、アイデアの接点となる本

階段の踊り場から会議室、個室のワークスペースまで、ここでは棚のある/ないにかかわらずあらゆる場所で本の背表紙を目にすることになる。その区分けや並べ方にルールはなく、文庫も漫画も新書も隔てなく同居している。

「アイデアは異分子と異分子の接点から生まれるもの。その飛距離は長いほど面白くなる。だからマルクスから天才バカボン、恋愛小説まで、関係ない本が混在している状態がいいんですよね。本ってタイトルだけ見てもインスピレーションが湧くし、会議が行き詰まった時の雑談のきっかけにもなる」とは、クリエイティブディレクターで編集者の嶋浩一郎さん。同じく編集者でプロデューサーの原利彦さんと東京・下北沢で手がける〈本屋B&B〉の書棚作りもその考えの下地になった。

「スタッフが約50箱の段ボールにある程度、文脈ごとに整理してくれたものを意図的に分散させました。キッチンのそばに食の本を置いたり、音楽や映画の本が多めのブースがあったりもしますが、それぞれが趣向の異なるバラバラの棚になっています」(原さん)

「一人が作った本棚って完璧だけれど、誰も欲しくない本棚でもあるんですね。本屋をやっていて気づいたのは、ガウディ建築のように完成しない組み換えが、その面白さだということ。同じ本でも置かれる場所で違う印象を受け取れるから、誰かが読んで勝手にぐちゃぐちゃになるのがいい。なすがままの本棚が会話の発火点になる」(嶋さん)

集中するための密室で気になった漫画を開いたり、リモート会議中にタイトルの文字が目に留まったり、自分主導でない書棚が発見へと導き、思いも寄らぬアイデアの引き出しとなる。

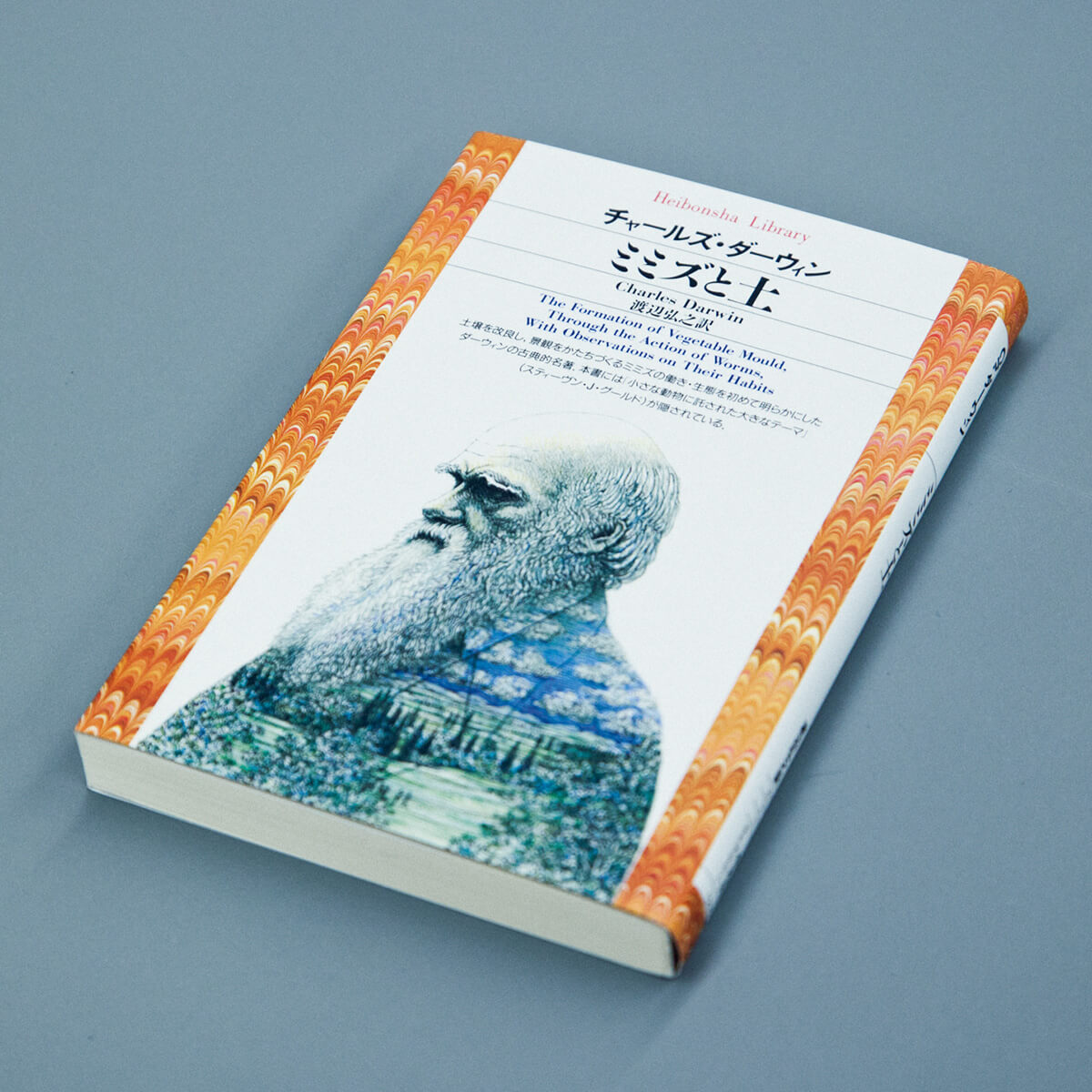

「ダーウィンの『ミミズと土』も進化論であり、アフォーダンス・デザインの話であるように、本っていろんな結節点を持っているからこそ、触発されることができる。基本、よそ見をする人の方がクリエイティブ。集中しなくてはいけない場所をあえて注意散漫にすることで、ちょっとのスキマ時間をアイデア時間に変えることができる。アイデアの神様は、辺境からやってくるものなんですよね」(嶋さん)