検索した怪しいサイト。それが事件の最初の手がかりだった

教えてくれた人:石川淳一

ARGとは、現実とフィクションの境界を曖昧にし、日常を物語の舞台にしてしまうゲーム体験のことを指します。その特徴は3つ。第1に、現実と地続きのフィクションとして構築され、プレーヤー自身が物語世界の中に存在している感覚を持つこと。第2に、本やSNS、動画など複数のメディアに散らばる情報の断片を集めてプレーすること。第3に、事件を解決したり、誰かを救ったりと、日常では得られない達成感を味わえることです。

「元祖ARG」と呼ばれるのが、スピルバーグ監督の映画『A.I.』(2001年)のプロモーション。予告編のスタッフクレジットに紛れ込んだ架空の研究者の名前。検索すると、存在しない大学や謎の電話番号が。プレーヤーは調査を進めるうちに、映画の裏設定が理解できるという構造になっていたのです。これは、ゲームソフト『Halo2』や、映画『バットマン』シリーズにも応用され、広告プロモーションの新しい方法として注目を浴びました。

一方、2010年前後の日本ではこのブームを受け、プロモーションとしてARGに挑む試みが増えましたが、ことごとく失敗。現実を巻き込む構造には膨大なコストと労力がかかり、収益化が難しかったことも理由の一つです。

しかし、この停滞した空気を一気に変えたのが、ARGクリエイター集団〈第四境界〉の登場でした。彼らが革新的だったのは、お約束を破ったこと。中の人を隠すのが暗黙のルールだった中「これはARGです」とあえて明示し、誰でも参加しやすい仕掛けにしたんです。さらに、ブラウザからいつでも好きなタイミングで始められる常設型として『かがみの特殊少年更生施設』を公開。リアルタイム進行ゆえ、途中参加しにくいという従来型ARGの弱点を見事克服しました。

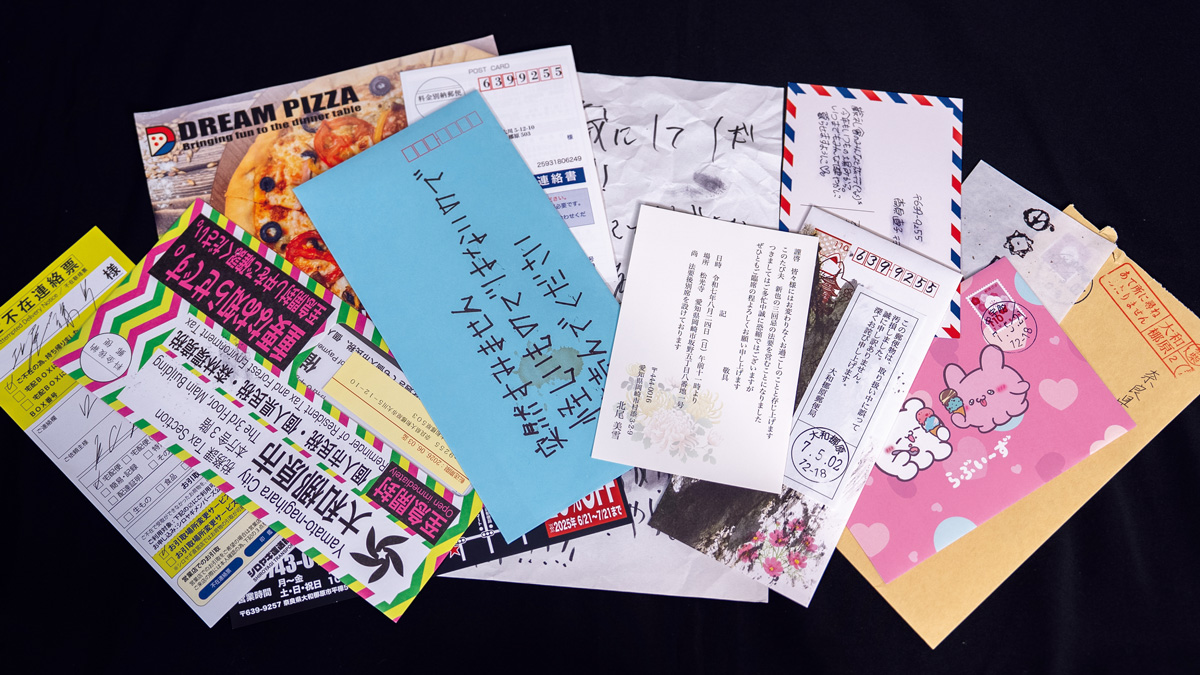

SNSの考察文化の成熟や、VTuberや配信者による実況ブームも重なり、ARGは日本で脚光を浴びることになったのです。また『人の財布』『人のカレンダー』のように実物のアイテムで物語を追体験する〝商品販売型〞も大ブーム。

街歩き型『防風鈴池袋防衛決戦』や環境問題を学べる『1つのボールペンから始まる物語』など新しい切り口の作品も台頭し、この1〜2年で市場はさらに拡大しています。最近では、常設型だけでなく、期間限定のものも増えてきました。まだ知られていないジャンルでもあるので、今のうちに足を踏み入れてほしいです。

今、ARGを始めるなら、この4作品

『人のカレンダー』

『503号室の郵便物』

『H9』

『#Vtuber失踪案件』