怪談師・深津さくらは箱が怖い

photo: Satoshi Nagare / text: Sakura Fukatsu

山あいの家に引っ越してから、もともとのインドア気質も手伝ってほとんどの時間を自宅で過ごすようになった。この家からはどこへ行くにも遠い。だから本も薬も服も、ほとんどネットで注文している。そのおかげで家には毎日のようになにかが届く。段ボールからテープを剥がして封を開けるとき、嬉しさの間にふとためらいの気持ちがよぎる。私は箱が怖いのだ。

怪談社がこんな怪談を書いている。

真夜中、小学校の廃校に忍び込んだ若者たちの前に奇妙な現象が起こる。身の危険を感じた彼らはなんとか廃校から逃げおおせるが、一息つこうと立ち寄ったコンビニエンスストアの駐車場に、ランドセルを背負った少女が現れる。「はい」と、少女は小さな黒い木箱を手渡してくる。帰りの車内は謎の木箱の話題で持ちきりになり、開ける開けないの問答が起こる。

廃校で理不尽な怪奇現象に見舞われた直後なのに、彼らは箱の中に何が入っているのかという好奇心から逃れることができない。おそるおそる開けてみると、途端にものすごい量の髪の毛が湧き出てくる。そこから意識が飛び、ふと気がつくと車がコントロールを失って橋から崖下へ飛び出す瞬間だった。彼らは命こそ助かったものの大けがを負うことになってしまったのだった。

「廃校の怪談」を読んだとき、その箱の禍々しさに心底ぞっとした。箱には物とともに誰かの意図が封印されていて、ポジティブな気持ちを込めることもできれば、恐ろしい罠や悪意を仕込むこともできるのだと、私は怪談を通して知ることになった。

手の中に収まるほどの黒い木箱である。しかも真夜中に現れた得体の知れない子供が手渡してきたものだ。もらって嬉しいプレゼントが入っている想像はまったくできない。むしろ絶対に開けない方がいいと頭では思う。けれど、もし自分がその立場になったとき、好奇心はもとより果たして「箱の中身がわからない」という不安に打ち勝つことができるだろうかと考えてしまう。

生きた人間ではなさそうなものに問答無用で手渡された箱に破滅を招くものが入っていそうなとき、それを現実として受け止めるには恐ろしすぎるし、中身がわからない分いくらでも嫌な想像が膨らんでしまう。そんな不安の塊と化した箱を抱えているくらいなら、いっそのこと中身を見て安心したいと思うかもしれない。

箱が登場するホラーコンテンツはほかにもある。京極夏彦『魍魎(もうりょう)の匣(はこ)』では穢(けが)れを封じる「御筥様(おんばこさま)」を中心とした新興宗教が書かれている。有名なネット怪談「コトリバコ」は、一族を根絶やしにするほど強力な呪いが込められた箱の話だ。

サム・ライミが製作を手がけた映画『ポゼッション』は、ユダヤ民話に登場する悪魔を閉じ込めた箱がネットオークションに出品されたという実話を基にした作品である。田中俊行の実話怪談「まっ黒いサーバー」では、内側におびただしいお札が貼られたサーバーが怪異をもたらす。

浦島太郎の玉手箱のような昔話であればいいが、その怪談が本当に起こった話だと聞けば、いよいよただごとではなくなってくる。

例えば私はかつてこんな怪談を聞いた。体験者は若い女性だった。

夜遅く、残業を終えて一人暮らしのマンションに帰り着く。玄関脇の宅配ボックスを見ると、宅配便の小さな箱がいくつも届いている。差出人の欄には親や友人の名前が書かれている。そうだ、今日は自分の誕生日だった。毎年誕生日にはこうしてプレゼントが送られてくるのだ。疲れも忘れてプレゼントを胸に抱え、リビングで丁寧に一つずつ箱を開ける。1つ目は包丁だった。2つ目も包丁だった。3つ目も、4つ目も……。開けても開けても、包丁が出てくる。

女性はこれまで誰かに包丁が欲しいと言ったことも、あまつさえ包丁が欲しいと思ったことさえなかった。それなのに、全員が包丁を送ってくる。毎年自分にプレゼントを贈ってくる知り合いの全員が、2024年偶然にもちょうど包丁を贈りたくなったとでもいうのだろうか。そんなことが起こるとしたら、なにか恐ろしい力が影響しているのでは……。そう考え、彼女は追い込まれていく。何年も前に聞いた話だが、自分宛てに届いた宅配物を開けるときにいつもふと思い出す。

恐ろしいものが入った箱を前に、私は好奇心と不安を天秤にかける。けれど結局(それが墓穴を掘る行為だとわかっていても)中を覗かずにはいられない。それは怪談やホラーを求める気持ちにも通じるように思う。怖いもの見たさだ。開ければ開けるだけ、恐怖の対象は増えていく。けれどたとえ怖くても、開けた方がずっと面白いのだ。

これを読んで、怖くなった

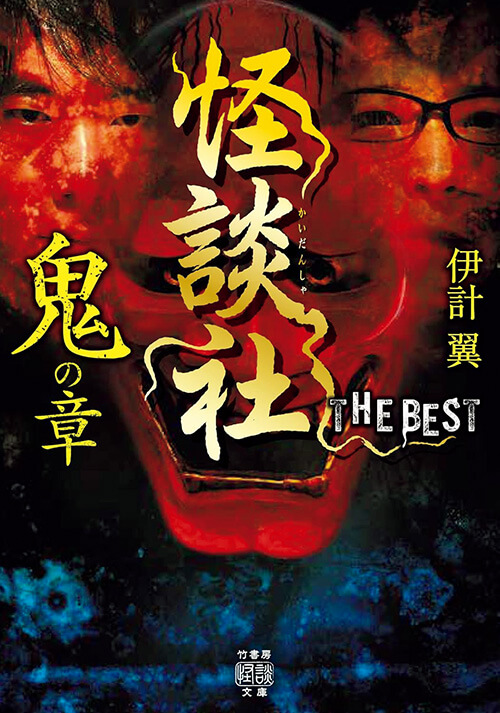

ある夜、心霊スポットの廃校を訪れた学生たち。初めは楽しんでいたが、度重なる怪異に見舞われ次第に混乱していく。帰る途中に出会った少女から手渡されたのは、黒い木箱だった。『怪談社 THE BEST 鬼の章』(伊計翼/著、竹書房怪談文庫)に収録。