ガス・ヴァン・サント、アキ・カウリスマキ、ビクトル・エリセ。作り上げる作品がことごとく味わい深く、沁みる映画だという監督たちがいる。最愛の子を亡くした父親のやりどころのない悲しみを描いた『息子の部屋』で、カンヌ国際映画祭最高賞であるパルムドールを受賞したナンニ・モレッティ監督もその一人。

妻と娘、息子と暮らす精神科医のジョバンニはランニングを日課としている。ある日、息子をランニングに誘うが、急に応診が入ってしまい行けなくなる。その午後に息子は事故死してしまう。モレッティ自身が監督・共同脚本・主演を務めた本作は、第54回カンヌ国際映画祭最高賞のパルムドールを受賞した。Everett Collection/Aflo

2024年11月に日本で公開した『チネチッタで会いましょう』は、彼のキャリアの集大成とも言える、映画そのものを主題とした映画だ。

「当初は、1956年にソビエトがハンガリーを侵攻した時期を描く政治映画にしようと考えていました。しかしどうもうまくいく気がしませんでした。構想中に別の作品『3つの鍵』を撮った後、再び脚本家と集まった際に、この題材を映画にしようとしている監督の人生を描く形にしよう、とまとまったのです」

タイトルにも冠されたチネチッタとは、『ローマの休日』('53/米)や『甘い生活』('60/伊=仏)などイタリアが舞台の名作から、『グラディエーター』('00/米)といったアクション大作までさまざまな作品が撮影されてきた由緒正しき撮影所のこと。さらに本作では、映画史に輝く数多くの映画のことが語られる。『逃亡地帯』('66/米)、『ローラ』('60/仏)、『殺人に関する短いフィルム』('88/ポーランド)。

さらには、建築家のレンゾ・ピアノ本人に電話をかけて、『地獄の黙示録』('79/米)がいかに素晴らしいかを聞く一幕もある。映画の歴史にリスペクトを持ち、その愛を惜しげもなく語る劇中の老監督ジョヴァンニは、モレッティ監督本人に見えて仕方がない。

「私にとって大切な作品ばかりです。劇中でジョヴァンニが言うように、映画の歴史は、現実の歴史とは別のもの。映画は作り手が、世界がどうあるべきかを見せるものだと考えているのです」

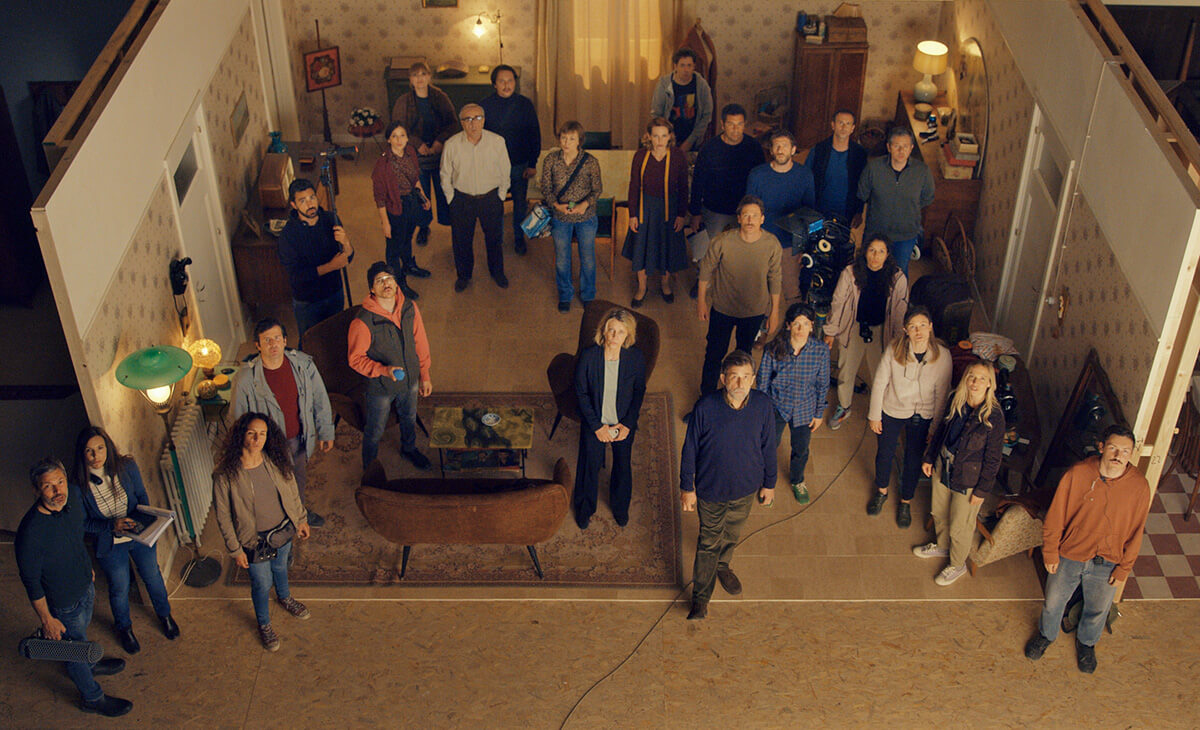

映画監督ジョヴァンニは新作を準備中。しかし俳優は映画のテーマを読み違え、1950年代の史実を知らない小道具係にも不安が募っていた。40年支えられてきたプロデューサーの妻にも離婚を切り出される。

モレッティ監督作品の多くは彼自身が主演し、コミカルに振る舞い、時に歌い踊る。彼の過去作『親愛なる日記』でも、ローマの街をベスパでツーリングする際のBGMは陽気にアンジェリーク・キジョーの「Batonga」だったりする。しかしいつの間にか、えも言われぬしみじみとした感触が残る映画ばかりだ。それはなぜだろう。

「電動キックボードで夜のローマを走るのも、ジョヴァンニが歌い始めた歌を、周りも歌い始めて大合唱になるシーンも、“なぜか”という理性的な説明はできません。自分が撮りたかったもの。そして、視聴者として観てみたかったものなんです」

率直に観てみたいものを撮るという打算のない動機もまた、観る者の心を動かすのかもしれない。

「ラストシーンはフェリーニへのオマージュです。撮影後、これまで私の映画に関わってくれた俳優たちの顔も見たい、そう思い追撮しました」

原付きバイクでローマの街を巡る「ベスパに乗って」、世界遺産ストロンボリ島のあるエオリエ諸島を船で巡る「島めぐり」など3章からなるシネマエッセイ。『ライフ・イズ・ビューティフル』のニコラ・ピオバーニが音楽を手がけた。モレッティが監督・脚本・主演を務め、第47回カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞。Everett Collection/Aflo

ナンニ・モレッティさんが思う、「沁みる」の正体

引用により、先人たちが残した映画の記憶が蘇る感動。

こういうシーンが観たかった、という率直な感動。