自然に、農業に最も近い究極のローカルレストラン

カーナビに従ってなお不安になるような田園風景の中を、ぐんぐんと進む。杉林と田畑の間に立つ東屋のような建物内に円卓を見つけなかったら、そこが目的地と確信できないだろう。ローカルレストラン盛隆の今、東京からの遠さや山深い立地には驚かなくなった人も、少なからずショックを受けるはずだ。京都府綾部市の〈田舎の大鵬〉は、限りなく屋外に近い。ドレスコードは「汚れてもいい服装」だ。

主の渡辺幸樹さんが迎えてくれる。京都市〈中國菜 大鵬〉の2代目で、小さな子供連れから食べ盛りの学生、何十年と通い続けるお年寄りまで地域の胃袋を支える店を守りながら、府外からも客を呼ぶ有名店にした敏腕である。2021年に綾部市に移住し、養鶏農家〈蓮ヶ峯農場〉の一角で店を始めた。今の厨房・作業場と食堂が完成したのは昨年6月だ。

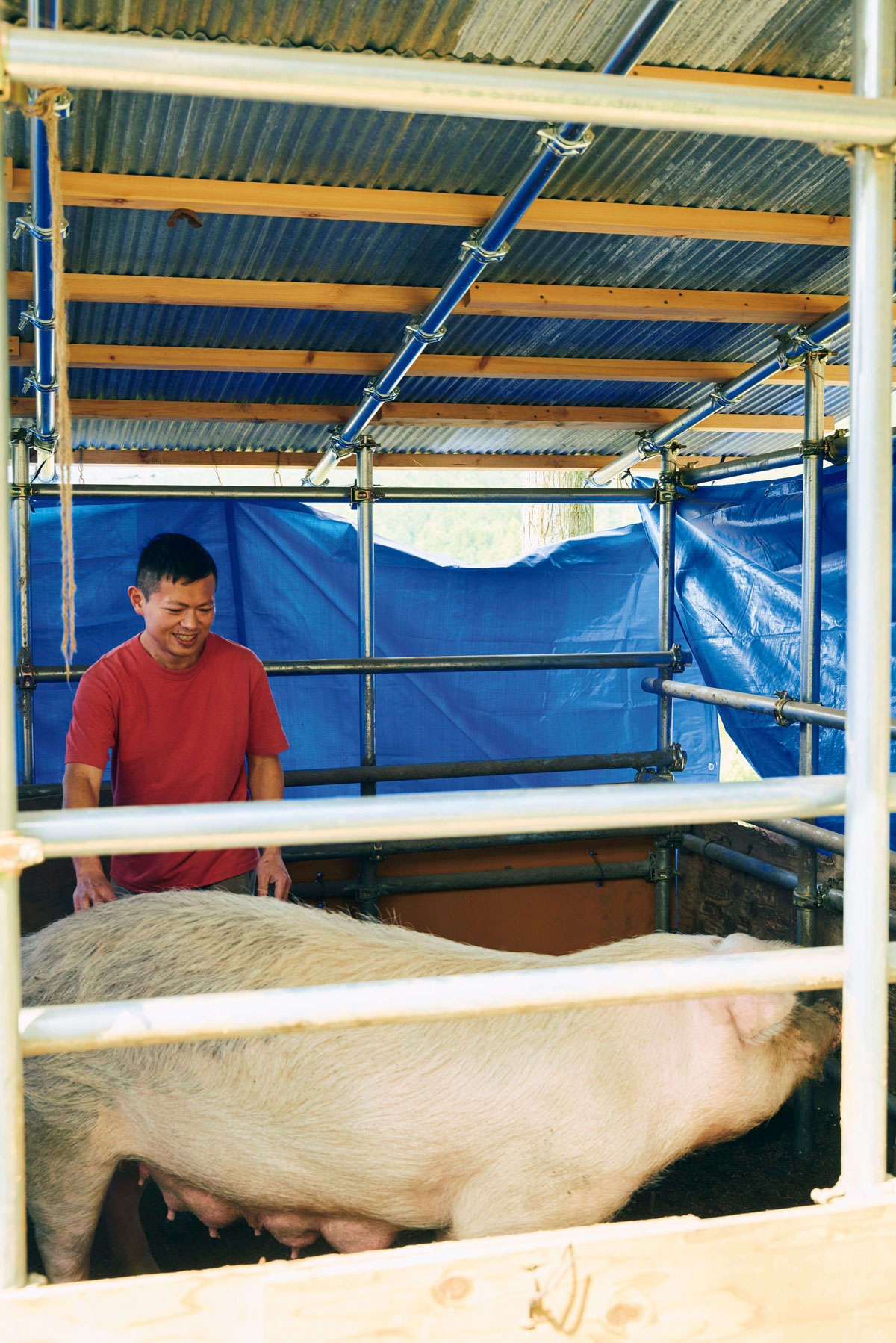

ここでの食体験は産卵の役目を終えた鶏を絞めるところから始まる。血を出して毛をむしり、内臓を取り出し……ようやく見慣れたムネ肉とモモ肉になる。続いて、農場を見学。豚は出産を終えたばかりで、仔豚たちが賑やか。ヤギや羊が草を食(は)む大地を見渡せば、山菜や野草が至るところに。「この後料理に使うので、皆さんで」と促され、小さな収穫に参加する。農場と周辺の散策が、その日の「メニュー」代わりだ。

円卓に着くと、次々と料理が運ばれてくる。摘みたてのタラノメを添えたそばがき、新鮮な卵と「そのへんに生えている」ニラの卵焼き。「中国の具入りの卵焼きは、焦げ目がつくくらいしっかり焼くんです。“ふわとろ”に慣れていると、びっくりするでしょう」と話しながら、手際よく料理を仕上げていく。絞めた鶏の内臓は、ゆでて自家製の魚醬とネギ油で和え物に。塩漬けにして保存しておいた鹿肉は、揚げてミントと合わせて。

「塩蔵、熟成、乾燥。色んな方法で保存した食材を使うのは、中国の山間部と同じです」とのこと。山菜やジビエも、唐辛子や発酵調味料でちゃんと中華の味に。メインは鶏の漢方スープと炒め物。一羽が余すところなく胃袋に収まった。

渡辺さんが田舎暮らしに興味を抱くようになった理由はいくつかある。毎年恒例だった中国四川省への旅では、都市のレストランより農家楽という農家民宿の食事が楽しみだった。欧州でワイン産地を旅したときも、造り手の家で食べた摘みたてのルッコラのサラダやゆでただけのアスパラソバージュの味に、そのもてなしに感動した。とどめが、コロナ禍だ。

「営業の制約以上に、輸入食材を含め流通に頼る商いに危機感を覚えて。そんな時、取引先だった〈蓮ヶ峯農場〉を訪ね、農場長の峰地幹介さんから大きな刺激を受けた。鶏を命として扱うから、鶏が育つ大地のことを考える。この循環の中に加わって、“自分で作る”生き方をしたいと」

“美食”の先にある身土不二に根ざす生き方

田舎で飲食業を始めたとたん「自給自足」のような言葉で括(くく)られることに違和感を覚えるという。一人で実践するモノを買わない暮らしより、地域で協力して循環の輪を広げたい。農場長や地元の人に学びながら、実践しているところだ。

「自分の役目があるとすれば、その考えを料理にできること。食べてもらえること」

言葉はどんどん熱を帯びる。

「大切に思うのは身土不二(しんどふじ)です。土地のものを食べる。土に近いものを食べることで体と生物が一緒に育っていく。人が作った旬ではなく、毎年違う本当の旬に感謝しながら」

〈田舎の大鵬〉での時間は、“美食”を軽々と超えていく。