新装オープンを果たした、知られざる南の地の茶館

沖縄を拠点とする未知の中国茶専門店〈茶樓 雨香(ちゃろう うか)〉。店のインスタグラムを見たとき、思わず釘づけになった。茶葉の良質さと製茶技術の高さが見て取れる美しく艶(つや)めく茶葉、センスのいい茶器の設(しつら)え、そして中国茶好きの心を捉えて離さない、朱赤のロゴとパッケージデザイン。これはただ者ではない……だが一体、何者なのだ?

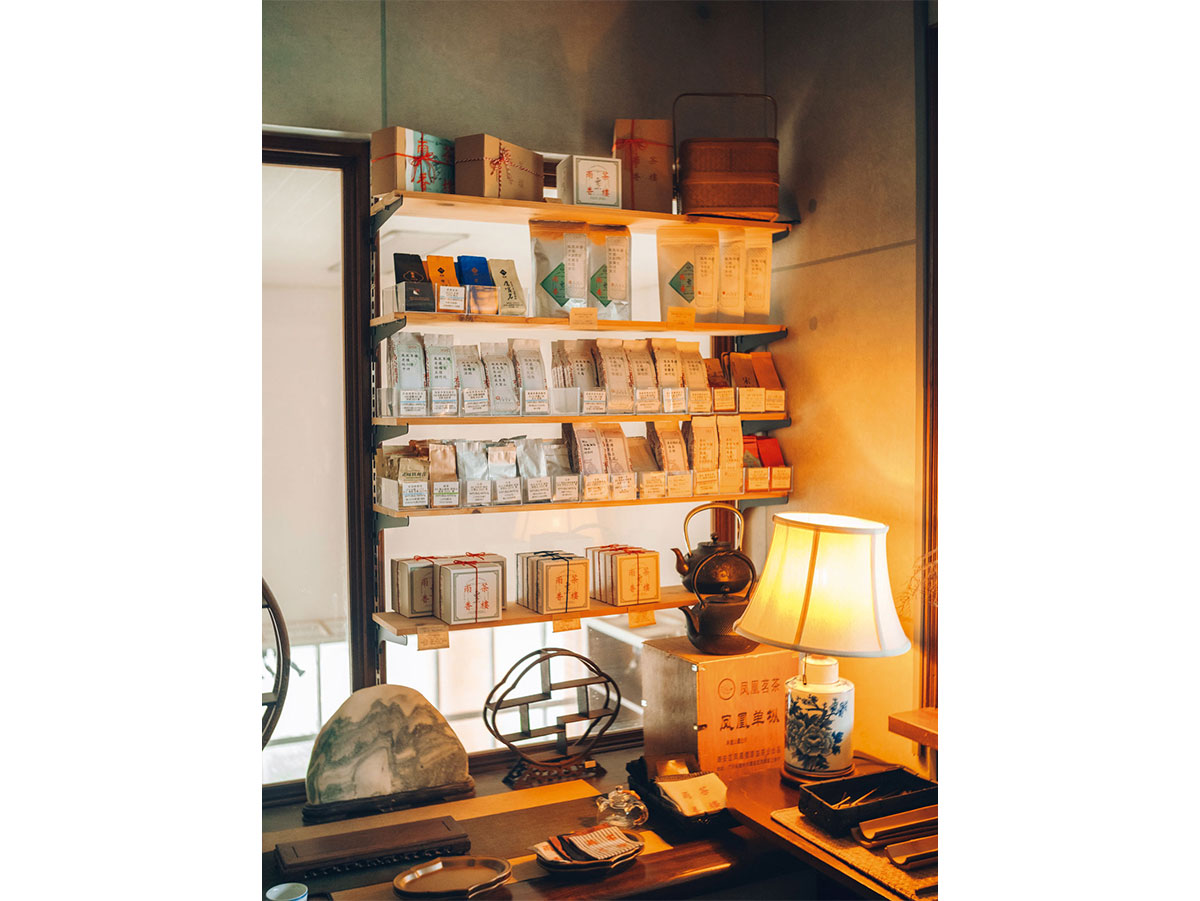

場所は沖縄中部、地方道の宜野湾北中城(きたなかぐすく)線沿い。店主の山内真さんが、服飾や雑貨を扱う自身の店の2階に茶樓を開いたのが2021年12月のこと。今春には雑貨店だった1階エリアも茶葉や茶菓子、中国の古道具などを扱うショップ〈脈拍〉に改装し、リニューアルオープンを果たしたばかりだ。店を訪れた4月の午後、天井高のある古いビルはうりずん(沖縄で陽春の時季)の穏やかな光線で満たされていて、茶を嗜むには最高の場所だと実感する。

扱うのは中国大陸の茶葉のみで、中でも得意とするのは広東省東部・潮州市の鳳凰山で栽培される烏龍茶「鳳凰単叢(ほうおうたんそう)」。単叢=一本の木という茶銘が物語る通り、単一の茶樹から摘んだ茶葉だけで作るため、生産量が少ないことで知られる稀少な茶葉。山内さんにとって潮州は自社の商用で長く通い熟知する町。今や毎月のように赴き、生産者を直接訪ねてより良い茶葉を探し求めている。

そもそも店主と中国文化との接点は、「自分探し」として大学時代に北京に留学したことに遡る。やがて語学力を生かして繊維関連の商社に入社し、その後出身地の沖縄で自身の会社を創業。商談で中国を訪れるうち、そこで出されるお茶のおいしさに改めて気づいたという。

「お茶があるとフッとリラックスして、不思議と商談もうまくいく。私は中国語を使って生産者と信頼関係を築き、自分が良いと考える茶葉を仕入れることができますし、何より現地の人たちのお茶の楽しみ方を紹介したいと思ったんです」

だから〈茶樓 雨香〉では最初にスタッフが目の前でお茶を淹(い)れ、あとはご自由に。緊張するような茶式のスタイルはなく、あくまで茶を喫する時間を楽しむのが店のルールだ。

茶器の多くも歴史ある潮州の名窯や工房で買い付けたもので、例えば「鳳凰単叢 蜜蘭香」を淹れるなら、茶葉が透けるほどに薄い蓋椀(がいわん)を。鳳凰単叢は熱湯を注ぎ、茶器の中で蒸らさず瞬時に抽出するため、茶器に温度を奪われない薄手のものが適しているそう。こうして抽出した茶液は茜色(あかねいろ)に輝き、これまた軽く薄い茶杯で味わうと、ライチやドライフルーツ、蜂蜜のような甘露な風味が広がる。その余韻の長いこと……!

最後に、なぜ那覇でなくここで?と問うてみると、「自分の故郷だから。中部の誇りですね」と一言。あぁ、すべてに納得。稀有な一杯を味わいにはるばるここまで足を延ばすのも、有意義な茶体験になるはずだ。

中国茶のおいしい淹れ方

一口に中国茶と言えど、緑茶や白茶、普洱(プーアル)茶の名で知られる黒茶など茶種によって淹れ方は異なるが、こちらは鳳凰単叢の手順。熱々の湯を用い、蒸らさずサッと抽出するのが特徴だ。