混迷の時代、闇に灯された『アスリープ』という光。

かつて首都と呼ばれた街の姿がページいっぱいに広がる。緻密に描き込まれた線と大小の余白が生み出す景色に、崩れた屋根や傾いたビルが紛れ込む。紙の上で黒く沈み込んでいるのは木々か、道路か、あるいは……『アスリープ』の絵を見つめ、ページをめくり、文字に触れて読み手の想像力がむくりと起動する。

気候変動に命を脅かされて壊滅状態に陥った人間と、その存在と記憶に寄り添って生きるヒューマノイドの長い長い時間を描いた『セリー』の発表から3年。「アフターコロナのヒューマン」(『世界SF作家会議』所収)と題し、21世紀末の冬景色を掌編に描き出してから1年以上。

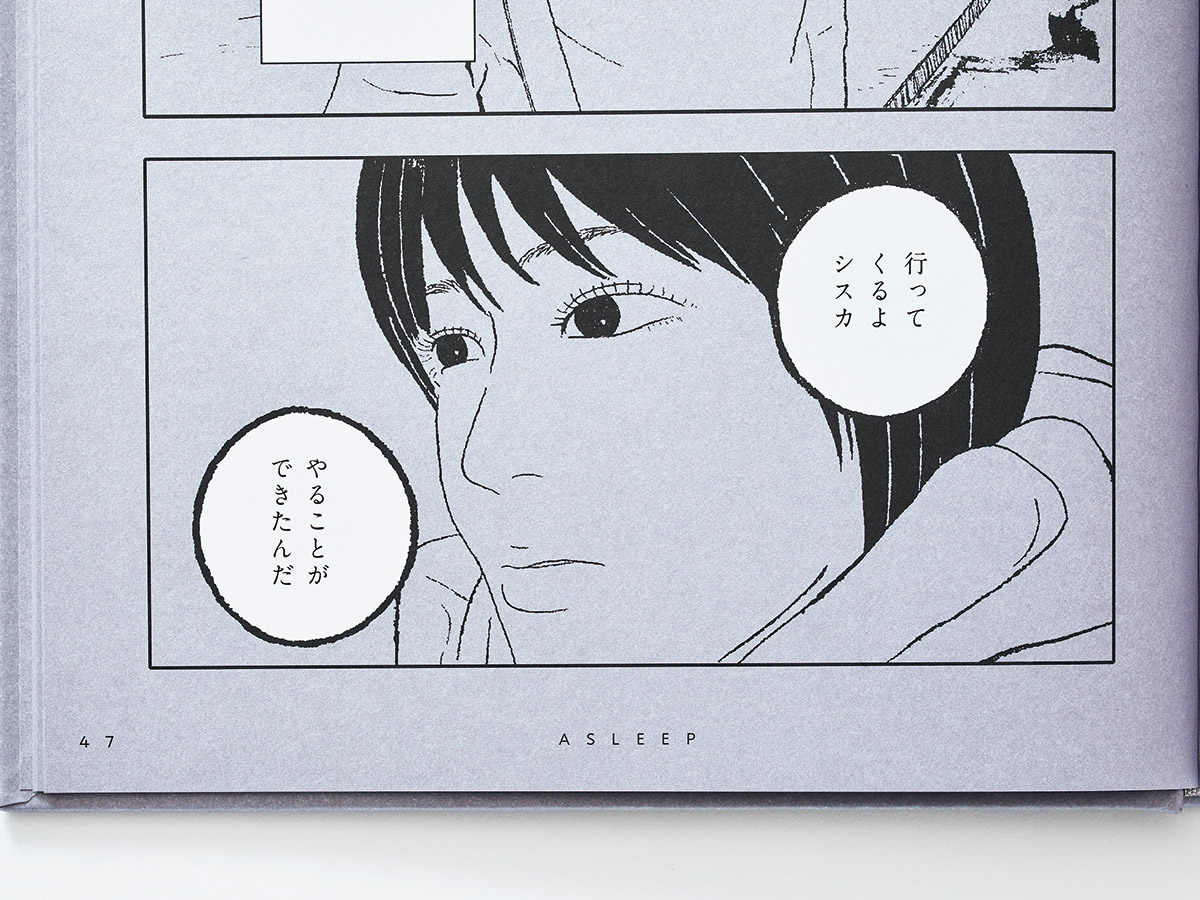

漫画家・森泉岳土がみたびSFに挑んだ最新作『アスリープ』の舞台は、現在によく似ていながら、文明が途絶えてしまったポスト・アポカリプス的世界。そこに一人残された主人公・チタルは、街を歩き、夜の闇にマッチを擦って火を熾す。火を見つめるその目に何が映っているのか、彼女がどこからやってきたのか、彼女が愛し、彼女を愛した人々はなぜ世を去ったのか。

何が都市を襲い、見知った景色を変容させたのかはわからない。《過去と現在が混濁》し、《未来だけがない》という思いにとらわれながら茫漠とした空間を彷徨(さまよ)うチタルは、ある夜一つの出会いを果たす。そして生と死の間に「アスリープ」がはさみ込まれ、「眠り」という言葉の意味が翻る。すべてが失われたかに思われた世界で、チタルの言葉は段々に、強く、光を放ち始める。

光とともに、紙の上に文字通りの白が戻ってくるそのさまを顕現させるのが鈴木成一の装丁だ。水で絵を描き、墨を落として爪楊枝で線を引くことで生まれる唯一無二の描線を、鈍く銀色に輝く藤色が受け止める。紙のほぼ全面を染める特色インキが作品の世界を拡張して、時間と記憶がついに未来への道筋を見つけ出す、その瞬間を読者は目撃することになる。