ヴァージニア・ウルフの言葉を浴びてくれ!と小説家は叫ぶ。

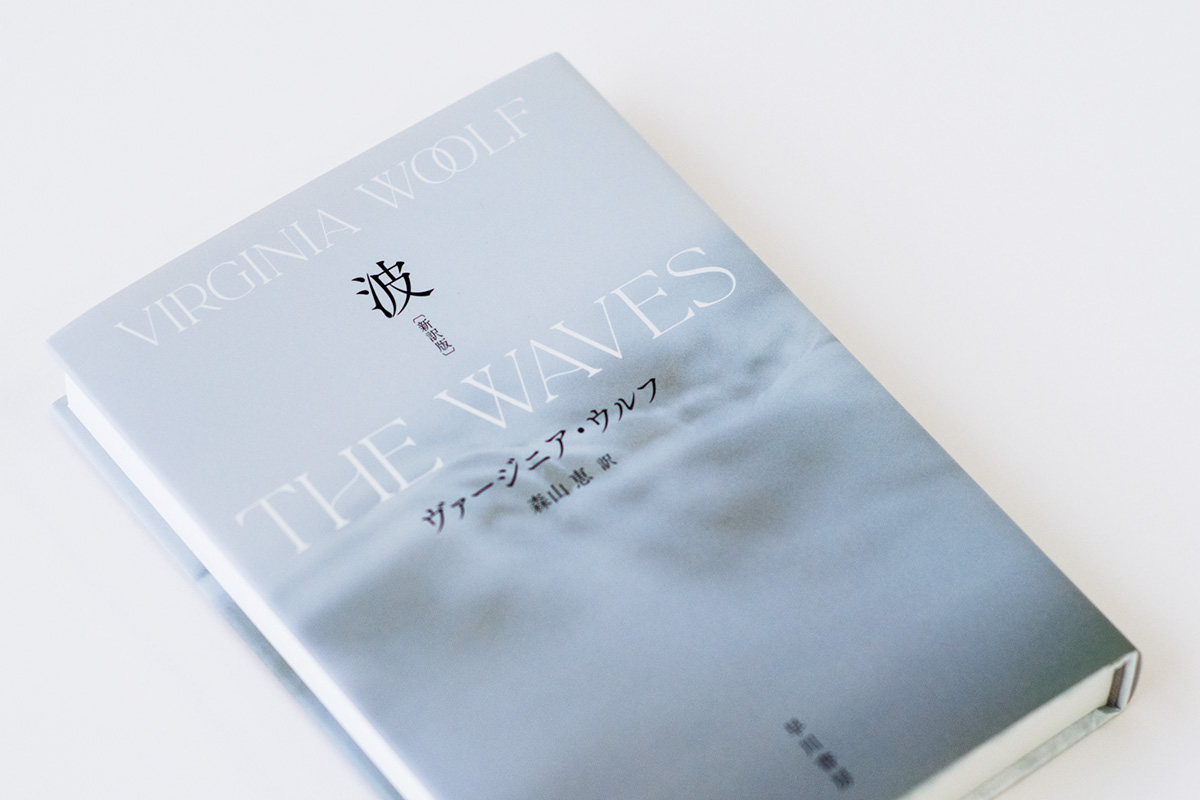

『フラッシュ』に続き『波』の新訳が登場した2021年。詩人の愛犬を語り手にした世にもユニークな伝記小説と、「劇= 詩(プレイポエム)」という形式で文学の極北に挑む長編。

100年ほどの時を経て新たな訳で届けられるヴァージニア・ウルフの文学と言葉について、ウルフを愛してやまない小説家の水原涼さんが語る。

一ウルフのファンブック『かわいいウルフ』にも短編を寄稿された水原さん、ウルフとの出会いは?

「高校1年生のときに『ダロウェイ夫人』を手に入れたんですが、それまでよく読んでいたミステリやSFなどとはかけ離れた文体で、なにしろ読み方がわからなかった。難解な単語や込み入った言葉遣いが出てくるわけではないのに、それが連なっていくと先が見晴るかせない。

なんだこれ!? どこに連れていかれるんだ?とわからなさに殴られるようにしていったん挫折。大学時代に、鴻巣友季子さんが訳した『灯台へ』を読んで一気にハマりました」

一わからなさに殴られたその数年後に?

「ウルフの言葉を浴びることの快というのは、わかる/わからないとは別のところにあると感じられるようになったんです。そこから作品をひと通り読み、いつしかウルフオマージュの小説を書くほどに。

今回『フラッシュ』と『波』を岩崎雅之さんと森山恵さんの訳で改めて読みましたが、翻訳によっても自分の状況によっても理解の程度は左右されるし、これから先、自分自身の読み方だって変容していくだろうなと思って、それもまた楽しみです。

『波』の、時折挟まれるインタールード(間奏曲)は、『灯台へ』の第2部と並んで僕が一番好きなウルフです。自然描写が主なんですけど、それを追いかけているといつの間にか作中時間がすごく経っているような、時間が凝縮されてあるような感覚を覚える。

ウルフの、長い時間をタイムラプス映像を観ているかのように見晴るかす“目の良さ”に驚きます」

一主人公が300年もの時を生きる、『オーランドー』のような作品もあります。

「『波』新訳版と『かわいいウルフ』の編集を手がけた小澤みゆきさんが“異世界転生”と表現していましたが、ウルフの時間の取り扱い方、その跳躍の唯一無二の感覚を楽しめる作品ですよね。

前衛、難解、形而上学的で高踏的だと捉えられることの多いウルフですが、実は小説に登場する人物はみな地に足のついた生活をしていて、ウルフの作品には人間のみみっちい感情までもが解像度高く描かれている。

パーシヴァルという人物の死について6人の人物が考えを膨らませる『波』の一場面なら、不意に“新聞売りのプラカードを無視し”という一節が入ってきたりする。死とプラカード。宇宙への思いから生活の些事まで同じ言葉で描けるのがウルフのすごいところで、マネしたいんですができません」

前衛性だけじゃない、ウルフの魅力。

「『フラッシュ』で笑ったのは、犬のフラッシュが飼い主の恋人を噛んでぶたれる場面。真面目に読んでいたら“撲たれるのはフラッシュの好みでもあった。もう一発お見舞いしてもらいたいぐらいであった”なんて書いてある。

こういうウルフの面白さ、軽やかさはもっと知られてほしいですね。だから『かわいいウルフ』という同人誌を作るときに、難解でも前衛でもなく“かわいい”という形容詞をウルフに冠した小澤さんにはびっくりしました」

一今後は幻戯書房から『歳月』の新訳が、亜紀書房からは西崎憲さんが編訳する短編集の刊行予定も。ウルフ祭りはまだまだ続きます。

「『ある協会』などもそうですが、フェミニズムの文脈のなかで評価を得て訳されたり復刊されたりする作品も出てきました。“散文で書かれた詩”と評されることもあるウルフの言葉を、複数の日本語訳を往復しながら味わうこともできてしまう。

日記やエッセイも多く訳されていますし、ウルフの影響から生まれた小説や映画、〈コム デ ギャルソン〉の川久保玲が衣装を手がけたオペラなど、ウルフを中心に形作られるツリーを辿る楽しみもある。そんなふうに19世紀末~20世紀半ばから現代まで続く大きなうねりを追っていくのも面白いと思います」

新訳&初訳で今すぐ読めるヴァージニア・ウルフの小説4選。

6人の男女がそれぞれに語る幼い日の思い出、青春とそこから移ろい流れ出す人生のいくつもの時間。実験的手法に挑む世紀の傑作、45年ぶりの新訳が完成。早川書房/¥2,750。

詩人エリザベス・バレット・ブラウニングの日常を犬の視点から綴った伝記小説。エッセイ「忠実なる友について」、エリザベス・バレットの詩も収録。ルリユール叢書/¥2,860。

第二次世界大戦直前、1939年6月のある24時間が舞台。日常を描く断章形式に劇中劇が挟み込まれる、ウルフの遺作となった長編小説を新訳で。平凡社ライブラリー/¥1,540。

「世界はどんなふうなのかを見極め」ようと、博物館、海軍、裁判所、大学へ女たちが赴く。女性蔑視の評論への反発と論争から構想された短編。エトセトラブックス/¥1,100。