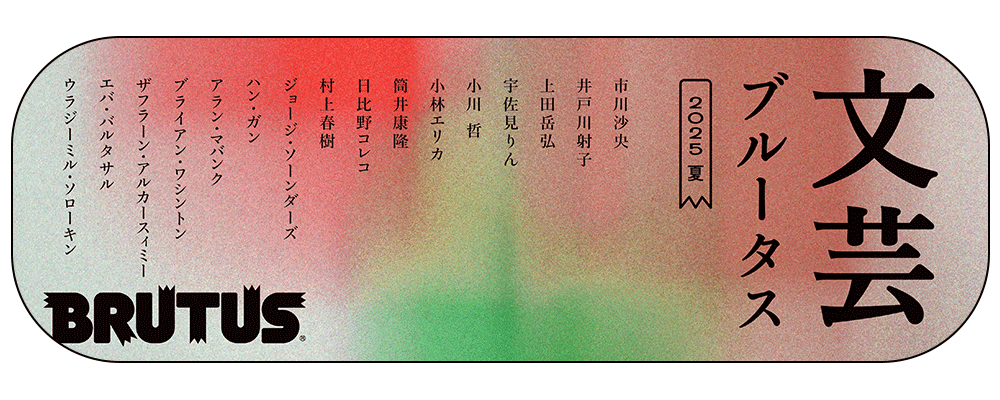

2025年7月。灼熱の暑さに見舞われる新宿にて、BRUTUS主催の歌会が開催された。参加者は、ミュージシャンの尾崎世界観、歌人の大森静佳(司会を兼任)、穂村弘、青松輝、平岡直子、そして小説家の町田康の総勢6名。

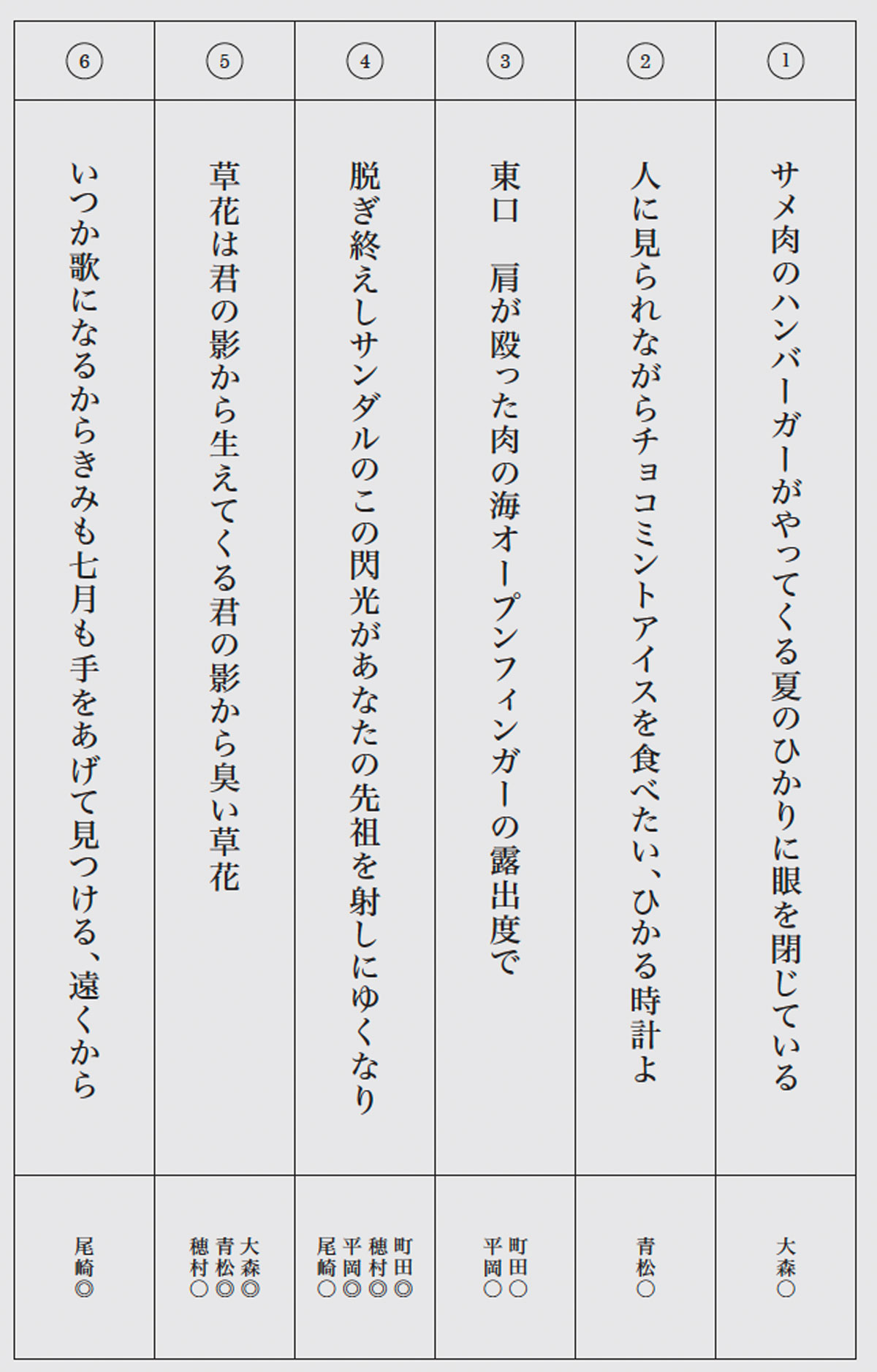

まず、「夏」をテーマに各自1首ずつ短歌を提出。計6首は、作者名を伏せられた状態で共有され、参加者はそれぞれ特選(最も素晴らしいと思う作品)を1首、次点として並選を1首、歌会前に選ぶ。選の結果は、下記の通り。なお、作者が自身の作品に票を入れることはしない。

尾崎(右下)ジャケット49,500円(BLUE BLUE JAPAN/HOLLYWOOD RANCH MARKET TEL:03-3463-5668)

気になる歌は?特選と並選を1首ずつ選出

歌会では、まず誰がどの作品を特選・並選に選んだのかが発表された後、計6首を順番に講評していく。今回は少人数なので、参加者は自分が作った歌についてもコメントしなければならない場面も出てくる。しかし、そこはバレぬよう、素知らぬ顔で議論に参加することが求められる。

そして、すべての歌の講評が終了した後に、作者発表となる。なお、読者の皆さまもご自身で特選・並選を選び、「誰がどの歌を?」と推理しながら読み進めていただくと、より臨場感たっぷりに本編をお楽しみいただけるはずだ。

①捕食者と被捕食者の逆転──。サメ→ハンバーガーの不思議

大森静佳

本日の進行役を務めます、大森です。どうぞよろしくお願いします。では、さっそく①からいきましょう。こちらは、並選を入れている私から評を発表します。「サメ肉のハンバーガー」は実在する食べ物ですが、まずサメって人を食べる生き物の代表選手みたいなイメージがありますよね。

穂村弘

そのサメは人間を食べているかもしれず、そこはかとない共食い感も……。

大森

確かに。そして、そのサメが肉になり、しかもハンバーガーにされているというギャップに、この世の不思議さのようなものが露出しているなぁと。もし、これがステーキだったなら、もう少しリアルに「サメ肉」を動物の肉としてイメージできますが、ハンバーガーだとどこか滑稽味があるというか、まがいもの感が増してきますよね。

尾崎世界観

セットで頼んだ場合、一緒に付いてくる飲み物やサイドメニューは何なんだろう?と想像してしまいました(笑)。

大森

私も、最初は「注文したハンバーガーが届けられる」的な意味かと思ったんですけど、下の句に「眼を閉じている」とあります。つまり、それじゃあ届けられても気づけない。だから、「サーカスが村にやってくる」といった具合に、サメ肉のハンバーガーの概念のようなものがやってくる夏、みたいに解釈しました。

ぱっと見わかりやすそうだけど、よくよく読むと意味が拡散していく感じが、夏の日のまぶしさとか、熱に浮かされたような感覚と合っていて、とても魅力的だなと思いました。

町田康

わざわざ「サメ“肉”の」としているところに、作者の意図を感じますね。夏という季節には、生命力や欲望のようなものが意識されやすくなる。それこそ「肉欲」なんて言葉もあるわけで、そうした凶暴な性のイメージが、自分の中で増幅されるのが夏である、と。

でも、それが嫌だからか、あるいはそうした後ろ暗い欲望にまぶしさや憧れの気持ちがあるからか、眼を閉じて遮断しようとする。夏に浮かび上がる生/性の危うさや暴力性、それに対する拒否や憧れが提示されているように感じました。

②チョコミントアイス&時計=自己顕示欲&時間の有限性?

大森

では②は並選で取られている青松さん。

青松輝

ここでの「時計」は、スマートウォッチのようなディスプレイが発光する時計という意味で、「ひかる時計」としているのか?あるいは、盤面のガラスに日の光とかが反射して光っているのか?いずれにせよ、「夏にアイスを食べてみんなと幸せ!」みたいな感じはないですよね。なぜなら、バニラとか普通のチョコとかではなく、あえてチョコミント味という“外し”の選択をしているから。

僕がこの歌に票を入れたのは韻律が面白かったからです。僕の読みでは、「人に見られ」で6、「ながらチョコミン」で7、「トアイスを」で5、「食べたい、」で4、「ひかる時計よ」で7。「食べたい」の字足らずを読点で処理することで、最後の11音を4+7にするということを正確に指示できているのがうまいなと思いました。

穂村

「人に見られながらチョコミントアイスを食べたい」という願望が、僕にはよくわからなくて。「こっそり食べたい」とか「分け合いたい」とかなら理解できるんだけど。そして時計の解釈ですが、僕は、もっと象徴的な意味を内包しているように感じました。

「ひかる」がわざわざひらがなで書かれているし、短歌においては時計や鍵は象徴性が強く、特別な道具として使われることが多いから。そこまでの願望によって蓄積されてきたエネルギーが、ここで短歌的なスパークを起こしている感じかと。

町田

僕は知らなかったんですが、チョコミントアイスは賛否両論な食べ物みたいですね。歯磨き粉みたいな味がすると否定的な人もおれば、猛烈に好きな人もおると。そんな万人受けとは程遠いもんを食べたいと言うのは、個性やアイデンティティの表明なんじゃないでしょうか。

つまり、SNS的な自己顕示、なんなら承認欲求の表れであると。そこに「時計」という時間の有限性を象徴するアイテムを持ってくることで、その光る一瞬に自分を賭けるような、そんな儚さも感じました。

尾崎

町田さんと同じような理由から、すごく今っぽい歌だなと感じました。作中主体は、チョコミントアイスを、自分に目を向けさせるためのアクセサリーのようなものと思っているのではないか。

でも、アイスは時間とともにどんどん溶けて崩れていってしまう。だからこそ、有限性を象徴する「時計」という言葉が生きてくるんでしょうね。

③新宿東口の雑踏は「肉の海」?露出する肌と心がすれ違う夏

大森

③は共に並選で取られている平岡さんと町田さんからお願いします。

平岡直子

直感的に、舞台は新宿の東口だろうと思いました。人口密度が高く、猥雑(わいざつ)な空間のエネルギッシュさ、人と人がやむを得ず暴力的にこすれ合うような感じがあって、それが夏の熱気とともに立ち上がってくる。

「口」「肩」「フィンガー」と、体のパーツがたくさん出てくるのも印象的です。「肉の海」は、人混みのメタファーでしょうか。

町田

「オープンフィンガー」とは格闘技用の、指の部分が露出したグローブのことですよね。掌底という、拳じゃなくて手のひらの下の方を使った打ち方があって、これがめちゃくちゃ痛いらしい。

つまり、それほどすごい露出度なんやろうなと。単にセクシーみたいな意味だけじゃなくて、強烈な衝撃を伴うほどのとんでもない露出度、と読みました。

青松

「露出度」という言葉を、どのくらいセクシーな路線として受け取っていいのでしょうか。僕としては、人間の集団を「肉の海」と把握している人にあまりセクシーなことは言ってもらいたくない(笑)。

平岡

「オープンフィンガーの露出度で」は「手の半分が出ている=露出度が高い」と単に露出している皮膚面積の話と解釈しました。

穂村

僕も同意見かな。もしこれが「掌底の威力」みたいな物理的な意味合いなら、そのまま「掌底の威力で」と書くと思うから。

尾崎

夏は薄着で、肌がむき出しになっていますよね。つまり、冬よりも体をプロテクトしてくれる布が少なくて、ちょっと無防備な感じがしている。そんな時、肩が誰かにぶつかってしまう。

「ぶつからないように避けよう」という意思とは裏腹に、肩がオープンフィンガーグローブさながらの「殴る姿勢」をとってしまっていることに気づく──そんな、心と体のズレが詠まれた作品だと思いました。

④愛の歌?それとも呪詛の歌?先祖を射す閃光の意味とは?

大森

④は、町田さん、穂村さん、平岡さんが特選、尾崎さんが並選を入れています。

町田

「あなた」は、普通は「自分じゃない誰か」のことですが、この歌においては「=自分自身」だと思うんです。「先祖」も、祖霊や位牌のような意味ではなく、自分の中にある「核」のようなものなのではないかと。

つまり来歴や、自分を自分たらしめてるものを「先祖」と言い換えている。また「射しにゆく」という時に、何が射すのかといえば「サンダルのこの閃光」で、玄関の土間とかにあるサンダルが発光している光景が浮かんできました。

でも印象的ではあるものの、あまり筋が通っていない気もする。なので、サンダルに付いている金具に光が反射しているのではないか、と考えました。その光が自分の核に向かって照射される、と。正確には「射しにゆく」とあるので、「これから射しに行くだろう」という未来を詠んだ歌ですね。

穂村

僕はビーチとか草原とか、屋外で脱がれたサンダルを思い浮かべました。つまり「閃光=太陽」ですね。で、今まで足で隠されていたサンダルが日の光を反射する、みたいなイメージ。「射しにゆく」という表現が面白くて、光に意志があるように感じるんですよね。

また、この歌には、過去の先祖からの血のつながりの果てに今の自分があるという、一般的な時間の流れ──つまり、直線的で不可逆的なモデルに対する反逆の精神も感じます。

「今・ここ」で生じた閃光が、時間を遡って先祖を射す、と言っているわけですから。もし、これが光じゃなくてナイフだったら、先祖を刺すことで今の「あなた」も消えてしまう。でも、光だから傷つけることなく刺せる、もとい射せる。裏返しの愛の歌かなと思って読みました。

平岡

「脱ぎし」でも「履き終えし」でもなく、「脱ぎ終えし」なのが面白いです。脱ぐという動作そのものに重心が置かれるというか、時間も労力もかけて脱いでる感じがして。

作中主体は前、すなわち未来に向かって進んでいくわけですが、その推進力の反作用を利用して、脱いだサンダルが過去に向かって、つまり先祖に向かって飛んでいくようなイメージを抱きました。

また、私は穂村さんとは逆で、光というナイフで刺しに行く、あなたの先祖を射(刺)せば子孫であるあなたも生まれないよね、みたいな、けっこう呪詛強めの歌だと思っています。

⑤シンメトリー構造をズラす、「臭い」という異物をめぐって

大森

この歌は青松さんと私が特選、穂村さんが並選です。

穂村

これはループというか、観音開き的な構造になっていて、リズム感がいいですね。永井陽子に「ひまはりのアンダルシアはとほけれどとほけれどアンダルシアのひまはり」という歌がありますが、あれに近い構造を持っている。

また、「草花」「君」「影」……と全体的にカ行の音に寄せているのも特徴です。この歌は下の句に1点だけ異物が入っていて、それが「臭い」という言葉。

青松

短歌の定型の形を操作するような手つきに惹かれました。「臭い」というのは、どちらかといえば嫌なことですけど、でも、その嫌な感じをあえて入れてきていることが、定型に対して明確な意図を持ってアプローチしている証左なんじゃないかな、と。

大森

「草花」から始まって「草花」で終わる。「君の影から」が上下に入っていてシンメトリーな形をしてるんですが、歌として面白くするにはこれをいかにズラすかがキモになる。

その役割を担っているのが「臭い」です。上の句だけ読むとすごくかわいらしい語彙が並んでパステル調のイメージなのに、下の句の「臭い」で色調がガラッと変わるダイナミズムに惹かれました。実際、夏の草いきれから立ち上る強烈なにおいは「臭い」と評し得ますし、そこに生命力の切実さみたいなものを感じます。

尾崎

ループ的な構造に迷わされるけれど、なんだか安心感もあって。出口がちゃんとわかっている迷路というか。リアル脱出ゲームのような、程よい迷いと、程よい答えのある優しい歌だなと思いました。

町田

同じ内容を2回繰り返すような構造は、音楽的に言えば歌詞のリピート部分に相当し、ライブにおけるコールアンドレスポンス的でもあるなと。「盛り上がったから、もう一回いくぞ!」みたいな、あれ。

青松

言い方はアレですが、一見すると適当とも思えるフレーズを繰り返すことで、短歌の枠組みを、すなわち「定型」というものを真に迫らせるような効果を生んでいるなと感じました。

⑥「いつか歌になる“から”」がもたらすポップさと二重性

大森

では、いよいよ最後の歌です。⑥を特選で取られている尾崎さん、お願いします。

尾崎

意味よりもちょっとだけ音が先に入ってきて、それが早すぎもせず、遅すぎもせず、ちょうどいいバランスで鳴っているのが心地よかったです。

また、「手をあげて見つける」の後の読点が生きていて、「どこにでも行ける!」みたいな軽やかさ、ポップさを生んでいるなと感じました。なんか、夏休みに学生がデートで観に行きそうな邦画のタイトル味もある。

青松

たぶん「いつか歌になる“から”」「遠く“から”」と「から」がリフレインになっているところで“歌”になっているというか、そこで尾崎さんの言うところの「夏休みに学生がデートで観に行きそうな映画のタイトル味」が発生しているんじゃないかな、と。

町田

「いつか歌になる」は作中主体の理想で、そのために頑張るけど、やっぱり無理は感じていて……みたいな意味なんやないかと。

僕は今回の歌の提出がかなりギリギリになってしまったんですけど、この作者もなかなか書けなくて「大丈夫、まだ書けてないけど、絶対いつか書けますから!」と編集者に言い訳してたんじゃないですかね(笑)。

平岡

この歌、私はちょっと冷たいことを言っているようにも感じたんですよね。「きみ」にせよ「七月」にせよ、主体人物が自分の周囲から歌の材料を採取しているように見えてしまって。で、そんな冷たさに対して、歌が素敵すぎるんですよ。「いつか歌になるから」とかも、ちょっと白々しいなぁと。

大森

人がいつか──例えば死後に歌になって世界と調和するみたいに明るく捉えるか、あるいは平岡さんのおっしゃるように、歌の材料にされてしまう残酷さみたいに捉えるかで、全然違った印象になりますね。

穂村

僕は「いつか歌になる」は明るさを夢見る歌として読みました。句またがりを複数含む歌だけど、初句の6音の響きが柔らかいから、そこまで非情さは感じなかったし。

平岡

でも、私はやっぱりこれを明るく美しい歌だと解釈すると、読むところがなくなってしまうと思う。「いつか歌になるから」の「から」に複雑な屈託が込められていると読みたい。

意味的にはほとんど「いつか歌になる“のに”」なのだけど、実際には「いつか歌になる“から”」。この二重性によって、歌がより魅力的に見えてくる気がします。