自然がつくり出す鉱物の結晶。その美しさを前に、「どうしてこんな形になるのだろう?」と不思議に思ったことはないだろうか。本誌でも基本構造についてのコラムを設けたものの、取材の際には「x面の位置が……」「ミラー指数が……」といった未知の専門用語が次々と飛び出し、正直、なんとなく理解した気になってやり過ごしてきた場面も多かった。鉱物の美しさを語る特集をつくっておきながら、これはいかん!もう一度基礎から学び直したい!そう思い立って訪れたのが、このミュージアムである。

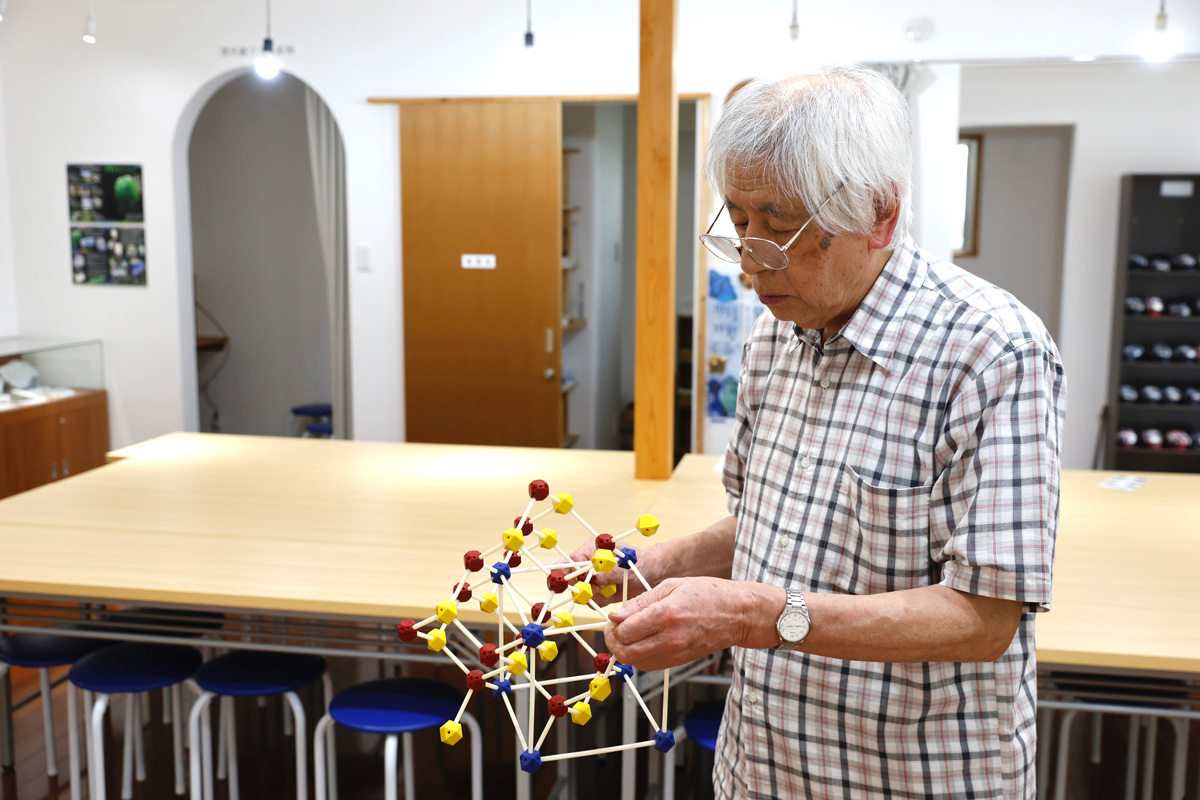

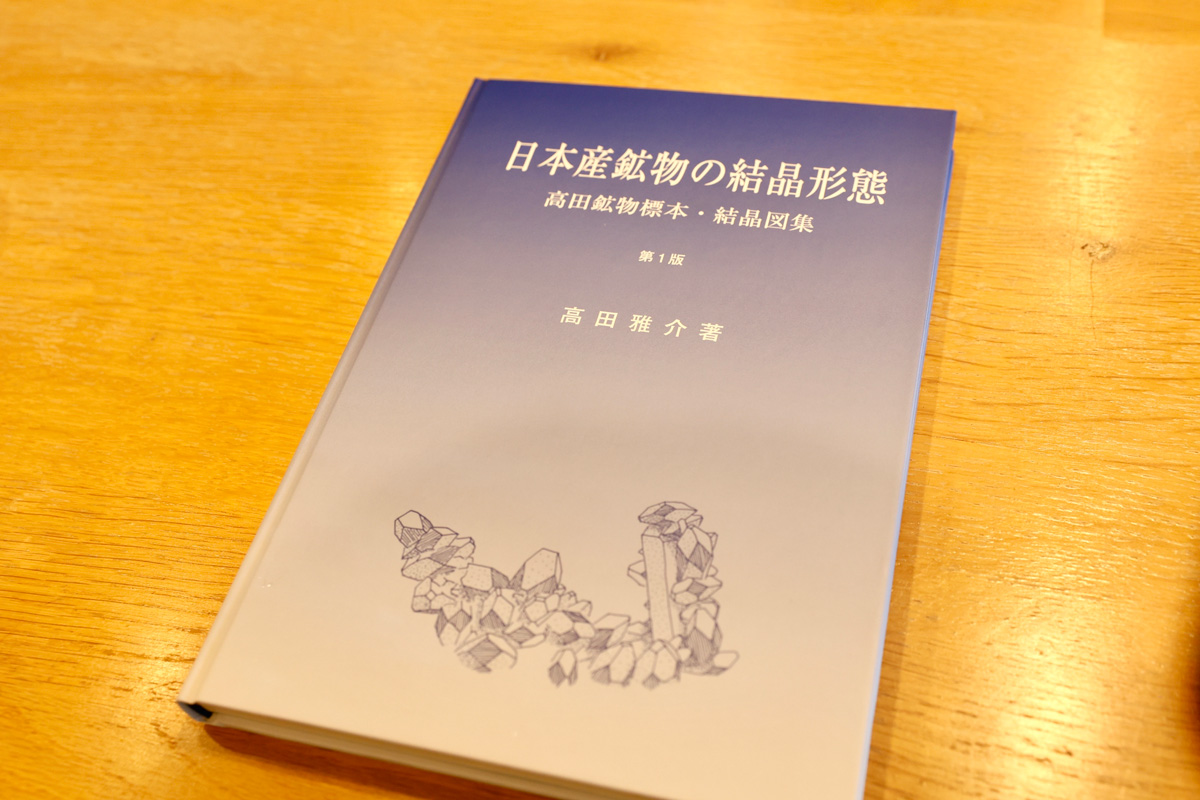

ここ「高田クリスタルミュージアム」は、おそらく日本で唯一、結晶形態学の解説展示に特化した博物館。館長の高田雅介さんは、結晶形態学に関する著書も多く、結晶の形の秘密を広く伝える活動を続けるスペシャリストだ。館内に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのは「7つの結晶系」の模型。鉱物の本では必ず登場するこの「7つの結晶系」だが、実はこれ、鉱物の“外形”そのものを分類したものではない。恥ずかしながら、自分はこれをかつて「すべての鉱物の形がこの7つに当てはまるの?それにしては当てはまらない形の鉱物もたくさんあるけど……」などと誤解していた。しかし、これは鉱物を形作る「原子が並ぶ最小単位=単位格子」の形を示すものなのだ。

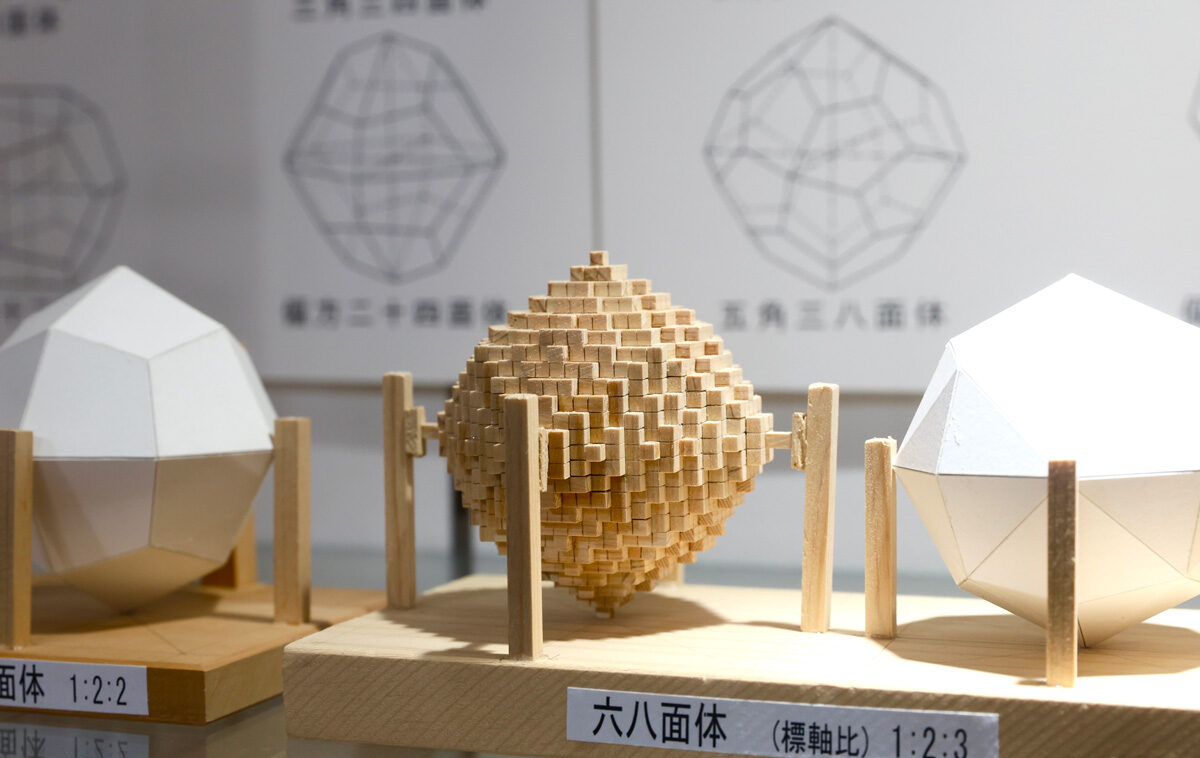

そして、鉱物の結晶は、この小さな単位格子が規則正しく積み重なってできている。鉱物の“外形”、つまり実際に目にする結晶の形は、この単位格子を積み上げてできる範囲内のカタチであれば、この7つの“系統”に限定されるわけではなく、実に多様なのだ。逆に、単位格子を積み上げて作ることができない「正五角形」や「正七角形」の結晶面は存在しない。

……と、こうして文章でがんばって説明しようとはするものの、どうにもわかりにくい。比較的わかりやすかった展示の解説でも文字にするとこうなるのか……。

館内で展示されている立体模型などを実際に目にすると、その仕組みが驚くほどスッと理解できるのだけれど。これは、もう一度実際行ってみて、その展示や高田館長の解説を体験してみてほしい。鉱物の美しさを“眺める”だけでなく、その美しさを形づくる“構造”にまで踏み込みたくなった人にこそ、このミュージアムはホントにおすすめなのだ。迷わず行けよ、行けばわかるさ。