パブリックとプライベートが曖昧な家で、身につけたふるまい

親が客商売をやっている家で育ったひとには、独特の感じがある。

あ、このひとはきっとそうだ、と思う。

なにを隠そう、わたし自身がそうだから、似たものの気配はけっこうわかる。とくに、そのひとがひとりっ子か長子であれば、ちょっとつきあえばけっこうな確度で見抜くことができるはずだ。なんというか、ひとをみる目が独特なのだ。

ある種の警戒心と緊張感に根ざした、しかし同時にどうしてもいだいてしまう新しいひとへの関心と期待がないまぜになった、そんな目でひとを観察している。じろじろ見たりするのではない。さりげなく相手が自由にあれるように放っておいたり、しかるべく対応したりしながら、しかし目の端や気配でそのひとの一挙手一投足を、表情を、そっと追っている。

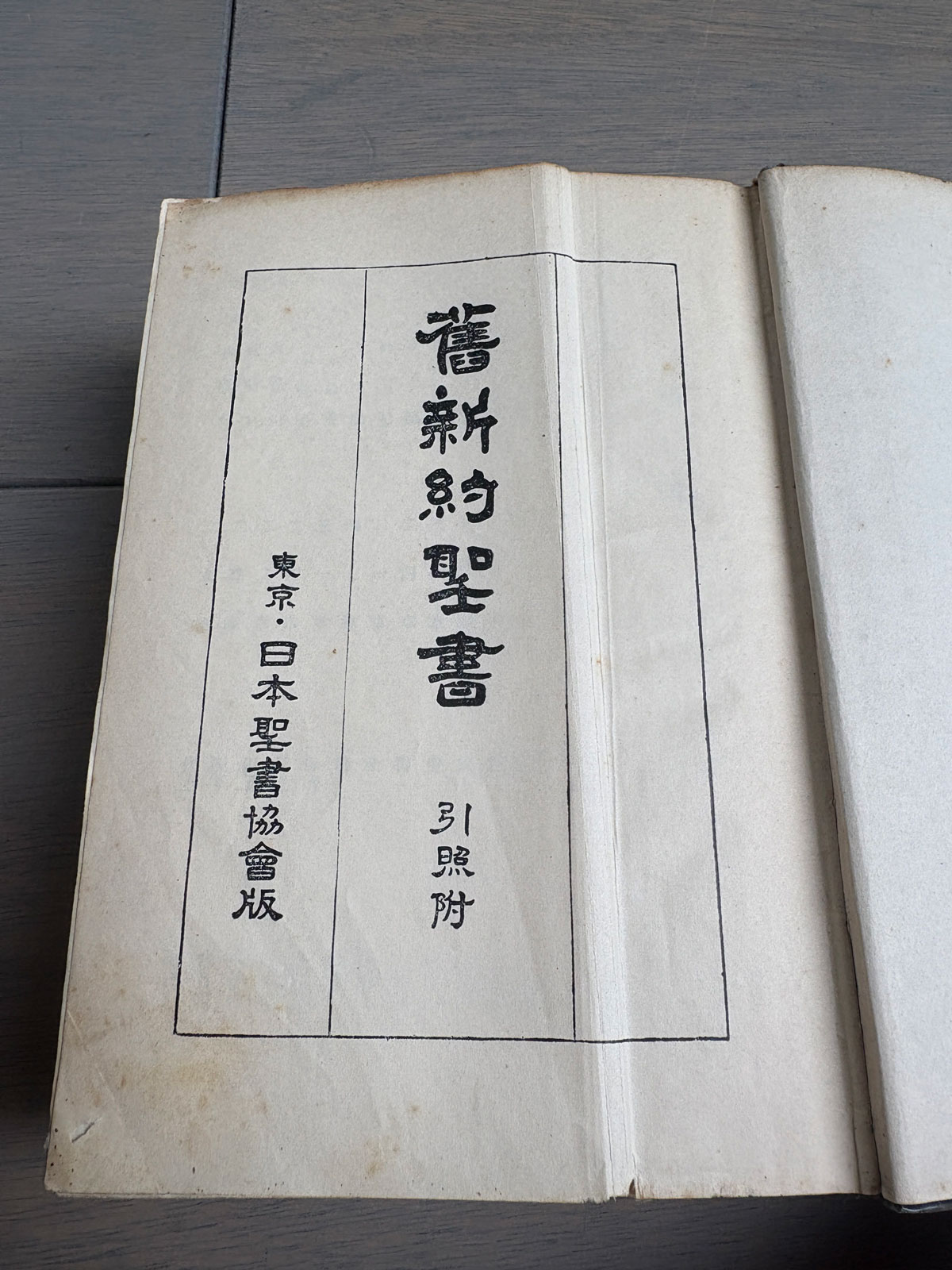

わたしが育った「お店」は、キリスト教の教会だった。

「お店」などというと怒られるだろうが、宗教もまた現代の資本主義社会においては、ある種のサービス業としての側面をもたざるをえない。しかもそれは、ひとの生老病死に深くかかわっているから、潜在的に24時間365日ずっと絶え間なく続くサービス業だ。

ちょうど今年の3月に引退するまで40年以上、父はプロテスタントの長老派系に属するキリスト教会で牧師を務めており、母は「牧師夫人」の役割を務めていた。わたしは長男だったから、18歳で家を出るまでと出てからも帰省するたびに「牧師の息子」の役割を務めていた。

たぶんキリスト教にはなじみのない読者がほとんどだろうから、少しだけ説明する。日本だと寺や神社がより身近だろうが、寺の住職さんや神社の神主さんなどは、おそらく基本的には家業として、自身の家がその土地や建物を所有している。それに対してキリスト教会の場合、そういうことは原則的にはありえない。

宗派によっても異なるが、基本的にキリスト教の牧師や司祭は、神学部などを出て特定の「教団」という単位の宗教法人に就職することで、その資格を得る。そして教団に属する個別の教会に派遣されたり、あるいは個教会の権限が強い場合には招聘されたりして、牧会の任にあたる。

父が就職した長老派系の教団では、個教会の権限が強い。長老をリーダーとして信徒さんたちが教会を自主的に運営する。牧師はあくまで招かれてやってくる者で、その地との縁があるわけではない。

わたしが生まれてから、父は3カ所の教会を転々として、最後は北九州の教会で30年近く牧会を務め、引退後はその地を去った。よそでは知らないが、父の所属教団では、引退牧師は後任人事などに影響力を持たぬよう任地を去るのがよいとされる。だから、わたしにとって「地元」と言えるような場所はもうないし、「実家」ももうない。

そういう立場にある牧師の家族だ。物心ついた頃には、日曜日の礼拝やほかの曜日の行事ごとに集まってくる信徒さんたちを見て、このひとたちの厚意、より具体的には献金によって自分の生活が成り立つのだということをずっと感じていた。

それは態度によっても示される。なるべく好かれるように、せめて嫌われないように、たちふるまいやことばづかい、表情をつねに意識していた。それはひとのことが好きとか、興味があるとかではまったくなく、生活の必要に駆られてのことだ。そうやってひとの顔色をうかがうことはもう習い性になっているから、必要がなくなってからもずっとそうしている。

牧師の家族が暮らす住居スペースは、だいたい教会に併設された牧師館であり、それは原則的には誰にとっても開かれた場である礼拝堂からも地続きにある。だから、牧師の家族にとって、完全なプライベート空間というものはない。こども時代には礼拝堂も遊び場だったし、信徒会館に寄贈された本たちを読んで育った。

いまも家らしい家や世帯向けマンションのような「家族」だけで住むことが前提になった空間はあまり落ち着かない。もっとも同じ育ち方をしても、むしろそれが嫌で、パブリックとプライベートがはっきり分かれた空間で生活したいと思うひともいるだろう。

わたし自身の場合、育った環境にはほとんどなかった「自分のもの」がほしいという気持ちはずっとあったけれど、それはたとえば服のように個人として所有できるものが対象だった。建物や空間というのは誰かが私的に占有するようなものではない、という感覚が強くある。

共同体が過ごす空間に生まれる、美しさと不完全さ

教会とは、大前提として信仰によってつながる共同体ということになっている。なっている、と言ったのは、もちろんそうなんだけれど、やっぱり生身のひとが、それも他人同士が集まるのだから、やはりいろいろある。人間関係、序列争い、好き嫌い。なんらかの意味で「弱さ」を認め、それに向き合うのが宗教というものだとしたら、そんな弱さをかかえた者たちの群れなのだから、さまざまな困難がつきまとう。

「牧師」やその任を「牧会」というように、キリスト教のことばづかいには「羊」にちなんだものが多い。信徒はか弱い羊の群れであり、キリストは「よき羊飼い」であると自認する。牧師は、不十分な羊飼いの任を務める。それはあくまで預かったミッションであって、羊たちの主人であるわけではない。

それどころかむしろ、牧師やその家族とは共同体を維持するために捧げられる生贄のようなものだ、と思ったこともある。ちょうど参列を強いられていた礼拝中に読んでは時間をつぶしていた聖書の序盤、創世記22章に登場する「燔祭の羊」のように。

わたしと同じく「牧師の息子」である哲学者に、あのフリードリヒ・ニーチェがいる。

ニーチェは「神は死んだ」というフレーズで有名な哲学者だけれど、その父親は牧師なのだ。ただし、ニーチェが5歳になる前に父親は亡くなっているから、わたしの場合とはそれなりにちがうのだが。

とはいえ、わかりやすいので「なんで哲学に?」という定番の質問に対して、相手の顔色をうかがいつつ返す定番の回答として「牧師の家で育ったので、反抗期にニーチェを読むようになって……」ということが多い。これはまぁまったくの事実というわけではないけれど、かといって虚偽でもない。ニーチェのキリスト教と教会への愛憎半ばする態度は、自分自身のそれともよく重なる。

ニーチェは、「反-キリスト教」を掲げた『アンチクリスト』で次のように語る。

***

「キリスト教」という言葉が一つの誤解である。──根本においては、ただ一人のキリスト教徒がいただけであり、その人は十字架上で死んだのである。「福音」は十字架上で死んだのである。〔…〕キリスト教徒であることのしるしを、「信仰」のうちに〔…〕見るなどというのは、とんでもない誤りである。ただキリスト教的実行だけが、十字架上で死んだ、かのひとが生き抜いたようなあの生だけが、キリスト教的なのだ。

***

ニーチェも牧師の息子として、キリスト教徒たちや教会組織のさまざまな面を見たのかもしれない。それでもキリスト教の理念の核にあるキリスト個人の生き様についてはこんな熱っぽいことを言っている。ほとんど付け足すことがないくらいに、わたしもそう思う。

教会という「お店」には、それゆえの美しい瞬間もあるし、信仰に根差したひとのふるまいに心うたれる場面も、たしかにある。そして、それ以上に信仰に関係したりしなかったり、むしろそれゆえに生じたりもする醜さや不正義、要するに不完全な生身の人間たちがつくる共同体であるがゆえの正しくなさも、たくさんある。

そして後者がおびただしくあるからと言って、ごくわずかな前者の美しさが打ち消されたり、価値を損ねたりするわけではない。それはむしろほとんどめったにないものだからこそ、すばらしいのかもしれない。わたしたちはおおむね正しくないけれど、正しいものに心を打たれることはできる。そういうことを「信仰」と呼ぶならば、10代のわたし自身にも通じるニーチェの苛烈さに対して、もう少し肩の力を抜いて、自分や周囲をゆるしてあげてもよいのではと言ってあげたくなる。

なにを求めて、どんな動機で「お店」へ通うべきなのか

自分がいま通う「お店」のことを考えるたびに、自分が育った教会のことを連想する。とくにコミュニティ的というか、客同士がつながって仲良くなるようなお店については。お店のあるじは、牧師がそうであるように、程度の差こそあれ自分の人生を差し出して、お店に集う「客」という群れを導いたり、導かなかったりする。

客たちは、教会がそうであるように、その場が提供する機能を目的に来るばかりでなく、習慣的だったり、牧師やほかの信徒さんに会いに来たり、あるいはご飯を食べるために、やってくる。長年の「店の子」としての観察経験からいうと、いちばん注意すべきは「あるじに会うために来る」という客だ。

だいたい、牧師に会うために来るという信徒さんは、のちのち勝手に失望されたり、自分のことをケアしてくれないと不平不満をいだいて離れていくことが多い。そういうひとは、愛情や関心を分配される資源だと思っていて、自分に向けられるそれがひとより少なかったり、過去より目減りしていると感じると、とたんに態度を豹変させたり、面倒なトラブルの種になる。

教会には、お店には、そういう動機で行かない方がよい。

あくまで自分のために通うのがよい。信仰のため。家から離れて自分の時間をもつため。あるいはそこで会うひとたちといっしょに場をつくることに貢献するため。教会という「店の子」として育って、よいお客さん、ありがたい信徒さんだったと思うのは、そうして静かに自分のために通い、自分にとって持続可能な額の献金をしてくれ、その多寡で序列をつけたり見返りを求めたりはせず、奉仕を厭わず、黙って通い続けてくれる方だ。ごく少数でも、そんな信徒さんがいるから、教会という群れは細々と続いている。

いまのわたし自身はといえば、やはり自分のためにお店に通う。

つまり、かつての自分自身にとって、いてほしかった「理想の客」を演じるために。幼いわたしに向けて、いまわたしは日々「よい客」であろうと努力しているのかもしれない。それは、あるいはそれだけ「店の子」として育ったことが傷になっているということなのだろうけれど、しかしその傷の形がわたしなのだから、それとつきあっていくしかない。

そうして、今日も自分自身のためにお店に通う。

牧師と同じく、不完全な生身の店主たち、自分の人生を差し出しているひとの生き方を、すくなくとも尊重し、感謝し、そのひとたちからなにも奪わないようにしたい。適切な対価を、その場が持続するに足るような貢献をしたい。それは、まぁ要するにかつての自分自身に向けたものでもある。

もちろんわたし自身も不完全で、ときに正しくなく、うまくふるまえることばかりでもない。しかし、不十分でも「よい客」という理念は、誰かがそれを生きようとしなければ、ただ空虚なものになる。そういう客が、少なくともそうあろうとすることをめざす奇特な客が、いるのだと、あの頃の自分に知らしめたいのだ。

それは誰のためでもない、自分自身の信仰のようなものだ。