「着たい/着たくない」「似合う/似合わない」。折り合いをつけて、今日も装う

毎朝、今日はなにを着ようかと考える。

クローゼットの前で、いろんなことに思いをめぐらす。気温や天候。今日はどこで誰と会うんだったか。人前に出てしゃべる日なら、どんな場で、どんな映り方が望ましいだろう。

服を選ぶことはコミュニケーションの一環で、だから誰かと会う日なら、その日の外出先が酒場だけだったとしても、いや、そうであればこそ焦点をしぼって、真剣に選ぶ。いくつもの異なる場におもむく日は、どこを軸に服を選ぼうかと考えることで、その日の動きをシミュレートする。

一日のはじめに服を選ぶことは、その日の予定を立てることで、会うであろうひとたちへの気づかいで、そして自分自身にかける魔法のようなものでもある。

小心者で、ひとの顔色をうかがうことが習い性になっているこどもだった。キリスト教会の牧師の家に生まれ、一種の「店の子」として育ったこともきっと影響しているのだろう。日本において教会というのは基本的に貧しいもので、私物はほとんどなく、服ももらい物がほとんどだった。それでも週に一度、日曜日の礼拝で「ちゃんとした」服を着て、できるだけ礼儀正しくふるまうことは、ある種のおしごとで、「お客さん」である信徒さんたちにかわいがってもらうことは自分の生活に直結しているのだと、子供心に理解していた。

いろんな世代のひとたちが週に一度の「正装」あるいは「盛装」して集まる非日常的なハレの場である教会で育ったことは、服やファッション、身にまとうものについての興味関心にもつながったのだと思う。だけど、まず思春期のころ、なけなしの小遣いから服を自分で買うようになったのは、ちゃんとした服を着ないと恥ずかしい、人前に出られないという幼い恐怖心からだった。

当時ほどの切迫した気持ちはもうないけれど、いまも「服」は生身の自分と社会とのあいだに薄皮一枚だけどたしかに張れる「結界」ではある。それは、その服をまとった自分を演じることで、自分と社会とのつながりをつくるための仕掛けでもある。服は一種の防具で、武装でさえあるのだ。

けれど、では完全に誰かのために、ひとの目だけを気にして服を選び、着ているのだろうか。いや、そういうわけでもない。そこにはやはり、自分の趣味嗜好があり、服というモノ自体への偏愛的な思い入れがあり、こう見せたいというセルフイメージがある。

それに服やファッションが好きなひとであれば誰もが通る道だとは思うけれど、服にはやはり厳然として「似合う/似合わない」という基準がある。自分が着たいもの、モデルや店員さんの着こなしを見て、よいな、ほしいなと思った服が、自分で着てみるとまるで似合わない、ということは(残念ながらよく)ある。

服をずっと自分で買って、自分で着ていると、この「似合う/似合わない」という感覚がちょっとずつ磨かれる。これはなんというか客観的なもので、うまく説明できないとしても広く共有されうるものだろう。だからこそ、「かっこいい」とか「かっこわるい」といった判断は、ある程度まではみんなが同意するものになる。

自分が好きなものが、自分には似合わないというのはいくらか悲しいことだ。だからなのか、主観的な「着たい/着たくない」と客観的な「似合う/似合わない」に折り合いをつけるのは簡単ではない。服を自分で買うようになった10代のころの格好を思い出すと、とても恥ずかしくなる。でも、その恥ずかしさは、いま自分が多少なりとも経験を積んで、折り合いをつけてきたことの証だろう。

逃げられない「理由の空間」で服を選び、私たちは自己を素描する

この折り合いがついてくると、最初に戻って「どう見せたい/見せたくない」という社交的な基準を考えることが、ようやく自由になってくる。着たいものを着たいように着るのではなく、無難なものを無難に着るのでもなく、誰かに自分をどう見せるか(どういう似合い方をめざすか)が考えられるようになる。

わたしたちは服を「誰かのため」に着るのだけど、同時に「自分のため」に着るものでもある、というのが、服飾・ファッションのおもしろいところだと思う。それは、服というものが誰もが身につけている、ありふれたものでありながら、そこで表現されたり読み取られてしまったりするメッセージがたくさんある、高度な文化的産物でもあることに由来するのだろう。

典型的には「ドレスコード」というものを考えてみればよい。フォーマルな場ではストレートチップの革靴を履くべきだとか、ネクタイの柄には意味があるから不用意にレジメンタル(斜めストライプ)柄を選ぶべきではないとか、まぁそういう約束事、つまり「コード」の集合体だ。

この手のルール、コードを網羅しているひとはそういないだろうけど、誰もがなんとなくもっているだろう「その場にそぐう/そぐわない」という判断の背後には、こういった無数のコードの気配がある。

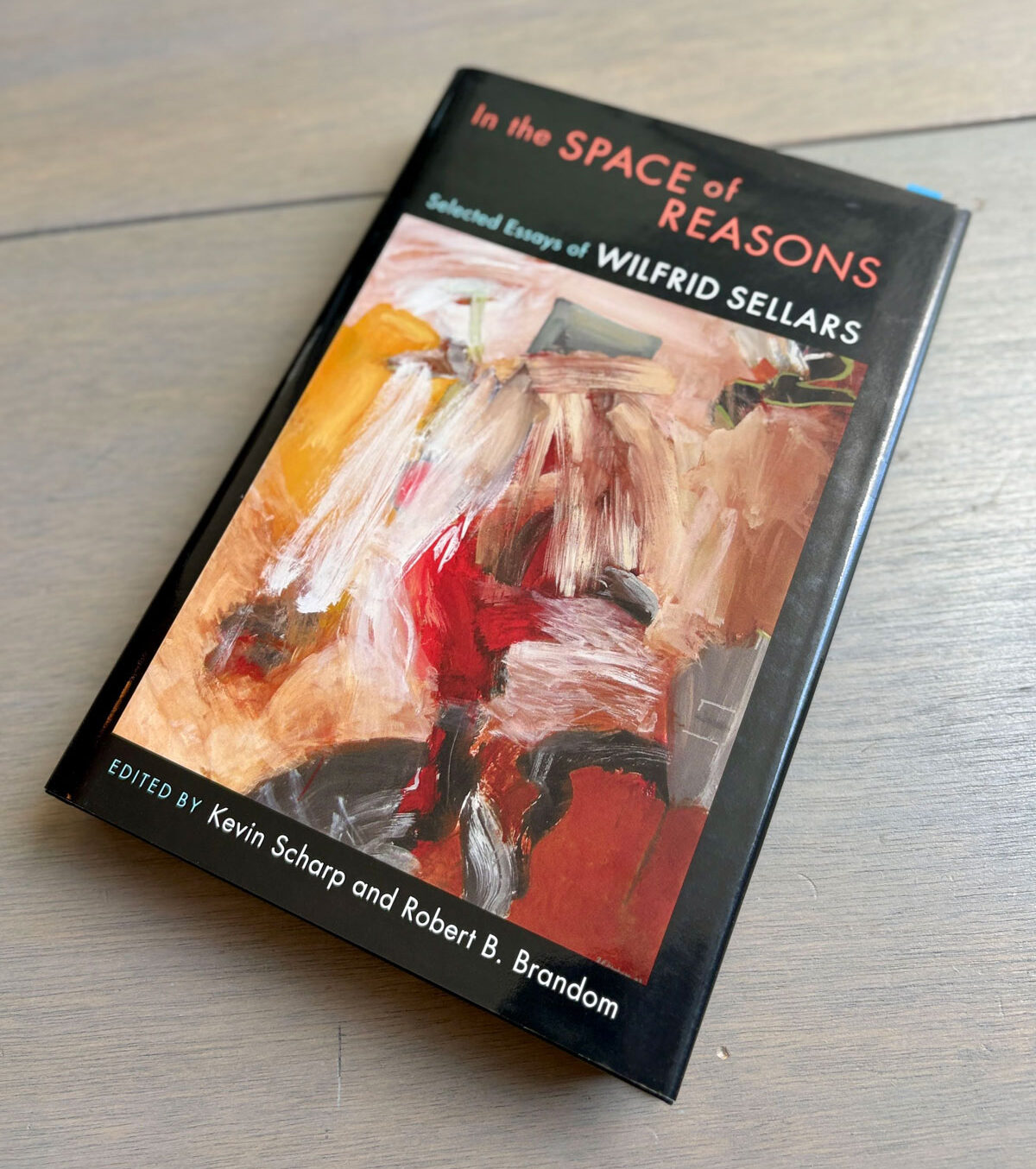

ウィルフリド・セラーズという20世紀アメリカの哲学者がいる。彼は、わたしたち人間は「理由の空間」に生きているのだ、と言う。わたしたちは、もちろん物理的な空間に生きているのだけど、同時に「理由」とか「約束事」「ルール」「規範」みたいなもので満たされた空間でも生きていて、なにか話したり、ふるまったりするたびに、その「意味」が理由の空間のなかで決まってくるのだと。

服について考えるたびに、わたしはこのセラーズのことばを思い出す。

どんなひとも、コードやルールから自由であることはできない。わたしたちは「理由の空間」で生きていて、そこから出ることはできない。たとえ、まったく外見に気をつかってなさそうな格好をしているひとがいるとして、それはそれで「まったく外見に気をつかっていない(使うことができない/使う必要がない)」という「意味」が生じる。これは、本人がどういう「つもり」かとは関係なく、生じてしまうものだ。

服をめぐる「理由の空間」は、かなりの部分が知識の問題で、興味をもって学べば学ぶほど、より「正しい」格好やふるまいについてはわかるようになる。でも、それだけではない、自分らしいなにかを求めるなら、そこからが嗜好品としての服飾、すなわちファッションの領分ということになる。それには「着たい/着たくない」という主観的な感覚、もっといえば「好き/嫌い」という嗜好が不可欠だ。

ある意味では不思議で、ある意味では当然なのだけど、この「好き/嫌い」という主観的感覚も、経験によって鍛えることができる。これはファッションのように目に見えるものよりも、むしろ味覚のほうがイメージしやすいかもしれない。食べた食材や食事のバリエーションが少ない子供よりも、さまざまな経験を積んで知識をもつ大人のほうが、「味わう」ということにかけては確実に一日の長がある。

職業的に味覚に関わっている料理人やソムリエ、バーテンダーたちは、素人よりもはるかに研ぎ澄まされた味覚をもち、そして「好き」や「嫌い」を鋭敏に感じた上で言語化できる。そして「好き/嫌い」について、自分のそれとお客さん個々のそれとを区別して考えるという離れ業をやってのける。

同じように、服飾・ファッションのプロたちも、そういうことができる。そして、そこには及ばずとも、アマチュアとして、つまり客として、ずっと服とその文化を愛し、自分で服を買い、着てきたならば、だんだんと自分の「好き」が育まれていく。それには、自分の感性や美意識もあるけれど、それに加えて時代の「気分」というか、こういう格好が「いまっぽい」とか、そういう感覚もまた、長いこと服を好きで、服屋に通っていると、だんだんわかるようになる。そういうのを何周も経て、流行りに乗ってみたりみなかったりしながら、じょじょに「自分の好きなもの」の輪郭がはっきりしていく。

服を選択すること自体が、私的で公的なコミュニケーションである

いろいろ言ったのだけど、わたし自身の場合は、この「好き/嫌い」を持ちたかったのだと、いまとなっては思う。「自分のもの」がほとんど持てない育ちで、家のなかには美的によいと思えるもの、とりわけ高価な嗜好品はまったくなかった。でも、礼拝堂の調度品、十字架や講壇、聖餐式にもちいる祭具など、生活の用途から離れたものはどこか厳かで美しかった。

そうした祭具に象徴される美しいもの、あるいは雑誌のなかにあるアクセサリーや服、鞄といった洗練された文化が体現された美しいものが、どうしても好きだった。服とは、個人が私的に所有できて、身にまとうことまでできる「美しいもの」だ。一着の服は、その時々に誰かひとりにしか着ることができない。そういう意味で、自分だけのものなのだ。

当たり前のことだけど、これもファッションのおもしろさのひとつだ。服は、どこまでも社会的なものなのに、とても個人的なものでもある。着ているそのひと個人の経験、感性やセンス、知識、気づかいなどなど「内面」に相当するものが、そこにあらわれてしまうのが、服というもののおもしろさであり、おそろしさでもあるだろう。

わたしにとって、服は一種の防具で、武装だったと先に述べた。でもそれは、なにからなにを守りたかったんだろう。なにに対して戦っていたんだろう。当時はよくわかってもいなかったけれど、いまならこの問いに対してことばを差し出すことができるかもしれない。

それはつまり、「自分だけのもの」が欲しくて、自分の「好き」を育てたくて、要するに「わたし」という輪郭をはっきりさせたかったのだと思う。経済的にも、社会的にも、さまざまに脅かされて、輪郭さえはっきりしないような「自分」を、服を通じて、かたちづくりたかった。できるだけひとから侮られないように、敵意を向けられないように。それでも、自分がそう表現したい自分であれるように。

いま、そういう必死さはもうあまりない。

長いあいだ服を好きで、その文化とそれを担い、そこに人生を懸けているひとたちと出会ってきた。美的なものについて、他人と完全に一致することはないにしても、広範に重なるような感覚を共有できる、偽りのない生き方をしている作り手や売り手たちのことを知っている。そういうクラブ的な結びつきを得て、自分がかつて願っていたような自分らしく、美しいと思えるものを知って、ものによってはそれを所有したりすることもできる。

だから、「バザール」のような誰に会うかわからない空間に出るときも、たんにひとの目を気にするだけでなく、自分がそこに足場をもち、美意識や価値観を共有するような「クラブ」のひとたちが見れば「おっ」と思ってもらえるような工夫をしたり、そういう服を身につける。

私的で、ちょっと後ろめたさもある嗜好の追求と、公的な「理由の空間」においてちゃんと正しくあること。そのあいだに折り合いをつけながら、今日も服を着る。

それは楽しいことで、けっして面倒なことではない。

自分がこの世界で共に生きていきたいと願う、あなたに会うための服を選ぶのだから。