芸術文化を未来につなぐ、開かれた場所を

伊藤亜紗

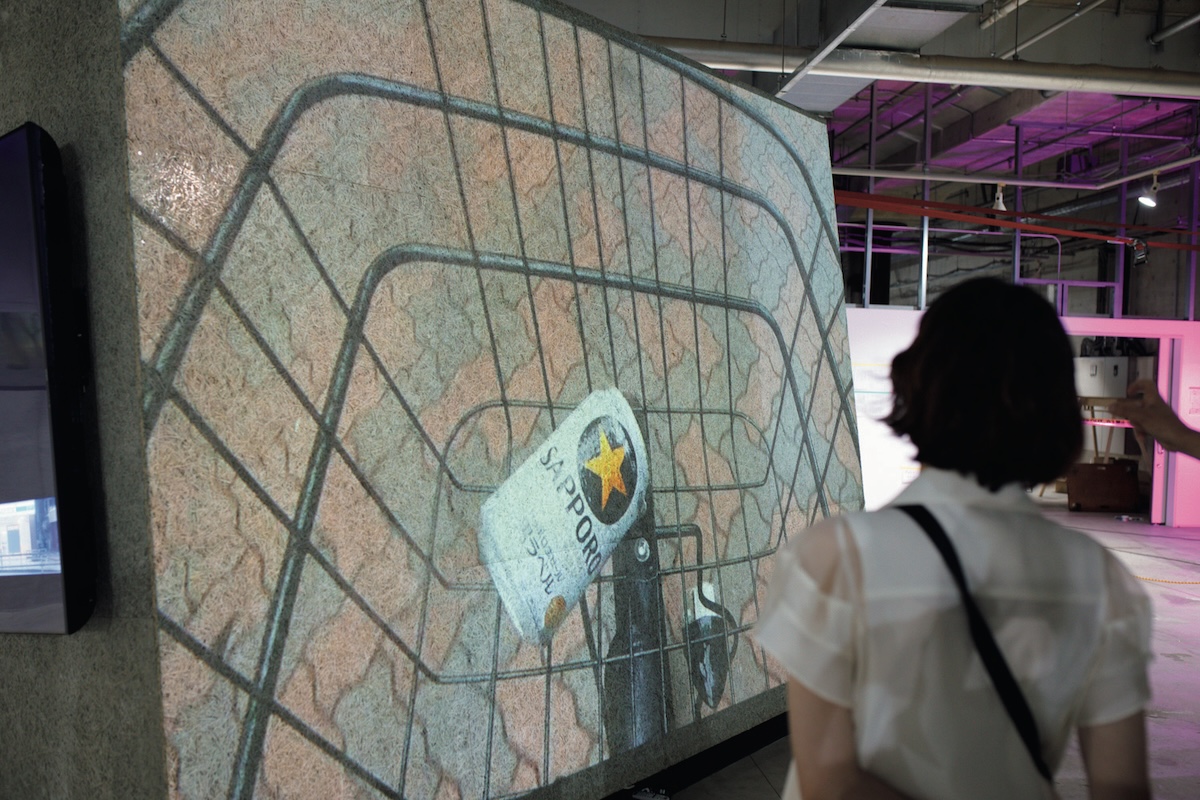

光が入ってこないのに外のようで、不思議で面白い空間ですね。

小川さんはこれまで、中央線沿線の住宅地や商店街など生活感がある土地で活動されてきたイメージがありますが、真逆の雰囲気の場所で新しい施設を始めたのはなぜですか。

小川希

次の世代に自分の活動をつないでいきたいという気持ちが強くなってきたんです。吉祥寺の〈Ongoing〉は自分一人のマンパワーで運営していて、それを次の世代の人に同じようにやってもらうのは無理だなと。

でも、この場所で新しい施設を運営する機会をいただいて、行政や企業と組んでいくこの形なら、未来にも残る環境が作れるかもしれないと思いました。

伊藤

2代目を育てる難しさは様々な分野にありますが、アートも同じなんですね。

小川

以前ウィーンを訪れたときに、芸術施設が行政から助成金をたくさんもらって活動していました。それは何世代も前からのロビー活動の積み重ねで、彼らが勝ち取ってきた環境なんですね。それを知って自分の考え方が変わりました。

伊藤

自分も大学について同じようなことを考えています。日本の研究者は自分の大学について話すとき、せいぜい大学の歴史から話し始める。でも西欧では大学が土地に根づいているから、その町の歴史から話し始めるんです。自分も町に開かれた大学の施設を作りたいと思っていて、今物件を探していたりします。

小川

強い一人が中心として作る場所にも限界を感じていて。〈NEW〉では企画や運営を若い人にどんどん任せています。書店もショップも、すべて若いスタッフがやりたいと言って始めたものなんです。

伊藤

私は最近、学生の考えていることがわからなくなってきていて……。

小川

たしかにリアリティを感じるところは違うのかも。でもどこかで信じている(笑)。若い人も実際に会えるリアルな場所を求めていると最近すごく感じます。

伊藤

この前台湾に行ったら、台北駅の構内の広いスペースを休日になるとインドネシアからの移民労働者たちが床に座ってビーチのように自由に過ごしていました。ラマダン明けだったので炊飯器を持ってきてご飯を食べたり、移民を支援する台湾人も集まってきたり。

〈NEW〉もそんなふうにいい意味で誰かに勝手に乗っ取られて、いろんな過ごし方が生まれたら面白いですね。