中山泰WORKSは大滝詠一をして「最初に出会ったものが最終稿」と言わしめたほどの完成度で仕上げられたものばかり。作品はナイアガラ・レーベルだけにとどまらず、小坂忠の『ありがとう』をはじめとしたジャパニーズロックの名作ジャケットにブックデザイン、ポストカード、フライヤーと多岐に渡り、70年から日本のグラフィックデザインシーンを牽引した。アメリカ文化が詰まった中山泰作品を机いっぱい広げて、二人は出会いのきっかけから語り出した。

岡田崇

そもそも中山さんとはナイアガラ・レーベルの40周年関連のお仕事をしたのがきっかけでした。実は僕、中山さんとはお会いできなかったんです。ナイアガラでの打ち合わせのとき「中山さんとまだお会いしていないので、お会いしたい」とお願いして、「では、どこかのタイミングでセッティングしましょう」という話のまま、2020年にお亡くなりになってしまい、お会いすることは叶いませんでした。

岡本仁

僕はこのお話が来るまで、亡くなられたことさえも知りませんでした。今日の対談に中山さんはいらっしゃらないのかなと調べてみたら、亡くなられていたのでびっくりしました。

岡田

8月末に亡くなられたので、今年が5回忌ですね。流れ的には、2004年に川勝正幸さんと一緒に制作した『はっぴいえんどBOX』でメンバーや関係者へのインタビューを中心としたテキストだらけのブックレットを作ったんです。

そして2014年に制作した『はっぴいえんどマスターピース』のブックレットで、ナイアガラ・エンタープライズの坂口修さんにもご協力をいただきながら当時のマスターテープ、トラックシート、手書きの歌詞などのビジュアルをメインにした見せ方が確立して、その流れで『NIAGARA MOON』の40周年盤を担当することになりました。その後、毎年3月21日に発売される“ナイアガラ”作品のデザインを担当しています。

中山さんとは、2018年の大滝詠一作品集 Vol.3『夢で逢えたら』、ネクスト・ジェネレーションと言われる若き音楽家が大滝さんのカバーに挑戦したアルバム『GO! GO! ARAGAIN』、2020年の『Happy Ending』の3作品で、中山さんが新たにデザインしたカバージャケットをもとに、全体のデザインを担当しました。

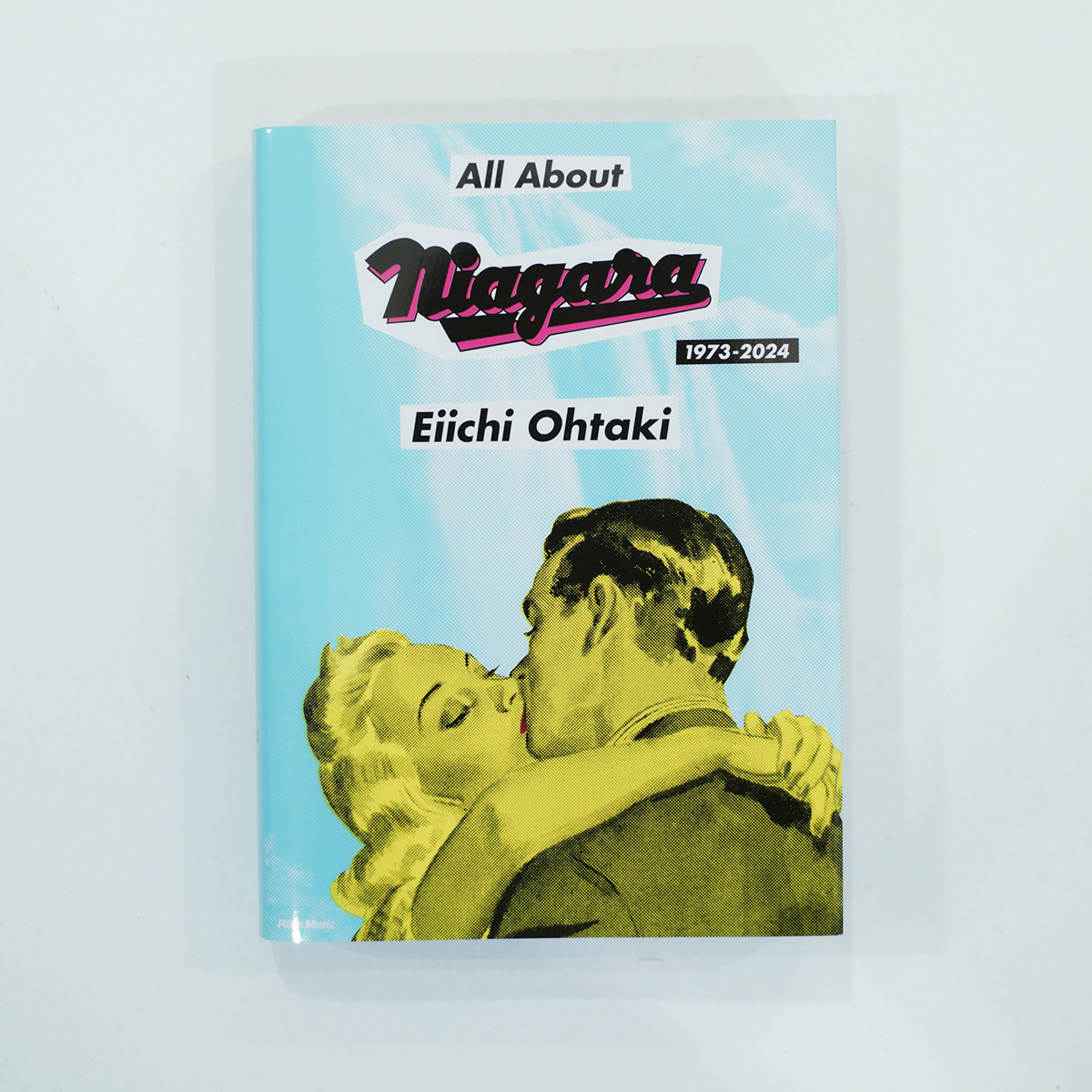

今年発売された『All About Niagara 1973-2024』は、2015年に発売された『NIAGARA CD BOOK II』での中山さんのデザインデータが残っていたので、そのデータをもとに制作しました。

岡本

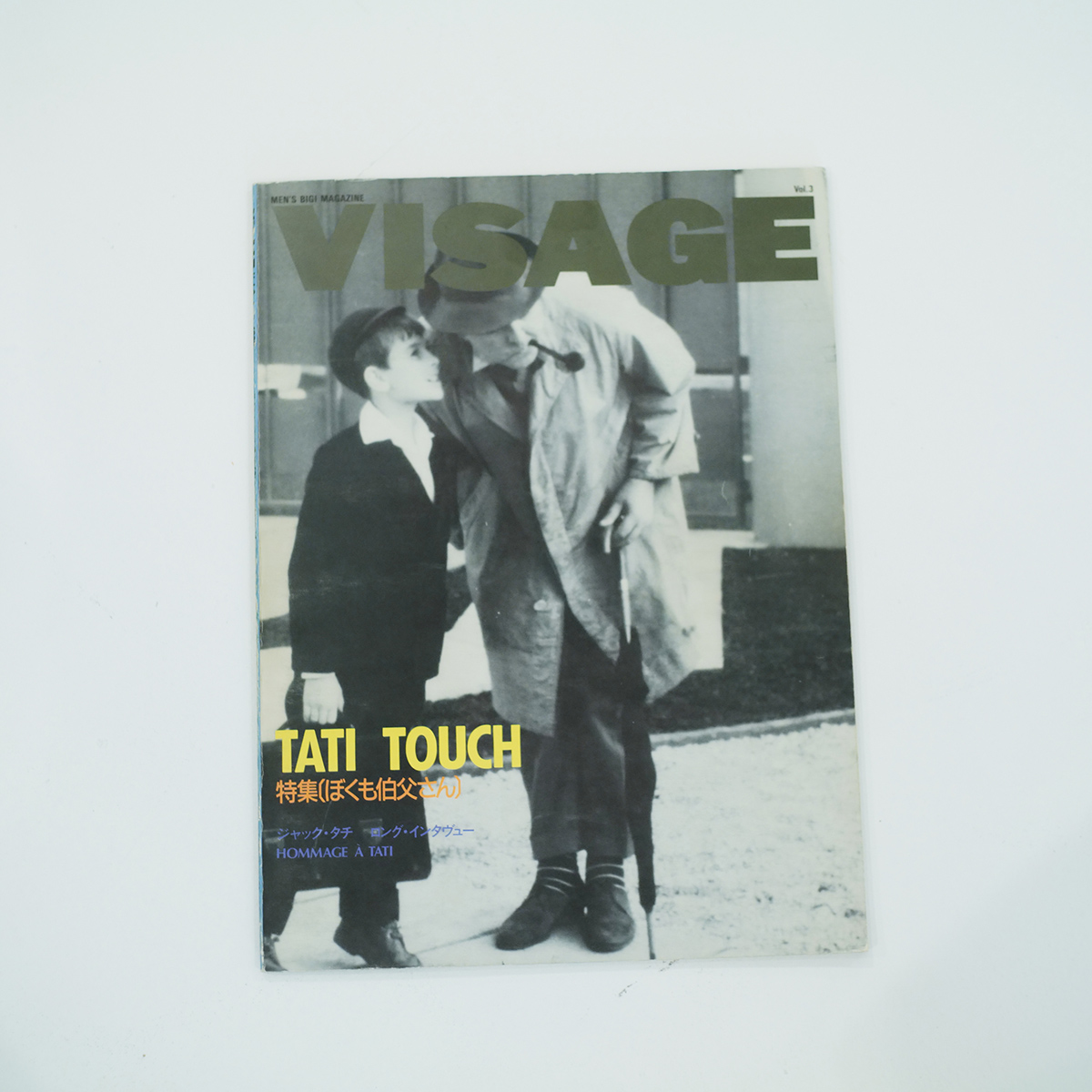

僕は1989年、〈メンズ・ビギ〉が出していた『VISAGE』という雑誌を小野郁夫名義で編集していて、そこでイラストレーションをお願いしたのが最初の出会いかな。それも小西康陽さんが提案してくれたアイデアです。

中山さんのジャケットデザインなどの作品は見ていましたが、それを誰が描いて、誰がデザインしたかまでは、当時はあまり気にしていなかったものですから、そのときにいろいろなことが結びついたという感じです。

むしろ、奥さんの鈴木海花さんのほうをよく知っていました。鈴木海花さんは、当時よく読んでいた『ライトミュージック』の編集者だったことを教えてもらって。

岡田

中山作品で印象に残っているのはどのへんですか?

岡本

中山さんのお仕事というとやっぱり、大滝詠一さんのファーストと小坂忠さんの『ありがとう』(ともにアートディレクションはWORKSHOP MU!!)ですかね。どっちが先だったかは忘れましたけど。僕は『ありがとう』のイラストにしても、ずっと矢吹申彦さんだと思ってましたから、本当にダメな編集者ですね(笑)。

岡田

僕は70年代のナイアガラ全般ですかね。中1のとき、僕が細野晴臣さんの『地平線の階段』を買ったのと同じ日に、友達が『All About Niagara 1973-1979』の初版(1982年・八曜社)を買って、それを見せてもらってて。その後、まさか続編の『All About Niagara 1973-2024』を自分がやるとは思いませんでした。

岡本

話が来たときはどうでした?

岡田

うーん、「大変そうだな」って(笑)。うれしいとかびっくりとかはもちろんありましたけど、まずは大変そうだなと。実際、デザイン的にも作業的にも大変でした。2200点以上のスキャンを自分でしながらレイアウトしていったので、それだけでも半年近くかかりましたから……、デザイナーの領域を超えちゃってて(笑)。

大滝さんというとやっぱり世間的には永井博さんの『A LONG VACATION』(以下『ロンバケ』)のイメージが強いと思いますが、こうして『All About Niagara 1973-2024』を眺めていると、中山さんの作り上げたナイアガラ・カラーがとても強いですよね。

岡本

『ロンバケ』を手に入れたのは実は91年か92年で、リリースから10年後だったんです。鎌倉のフリーマーケットで見つけて、そういえば持っていないなって、たしか500円で買ったのかな。もちろんラジオとかで耳には入っていたけど、ちゃんと聴いたのはそのときが初めてで……。これを語り出すと長い話になるんで、やめときます(笑)。

岡田

僕もリアルタイムでは買っていないんです。たしか、『ロンバケ』とYMOの『BGM』が同じ日(1981年3月21日)に発売されたんですよ。普通、『ロンバケ』と『BGM』って一緒に聴きませんよね(笑)。僕は当時からYMOファンで、奥村靫正さんのデザインに興味があったので、聴いたのは随分と後です。

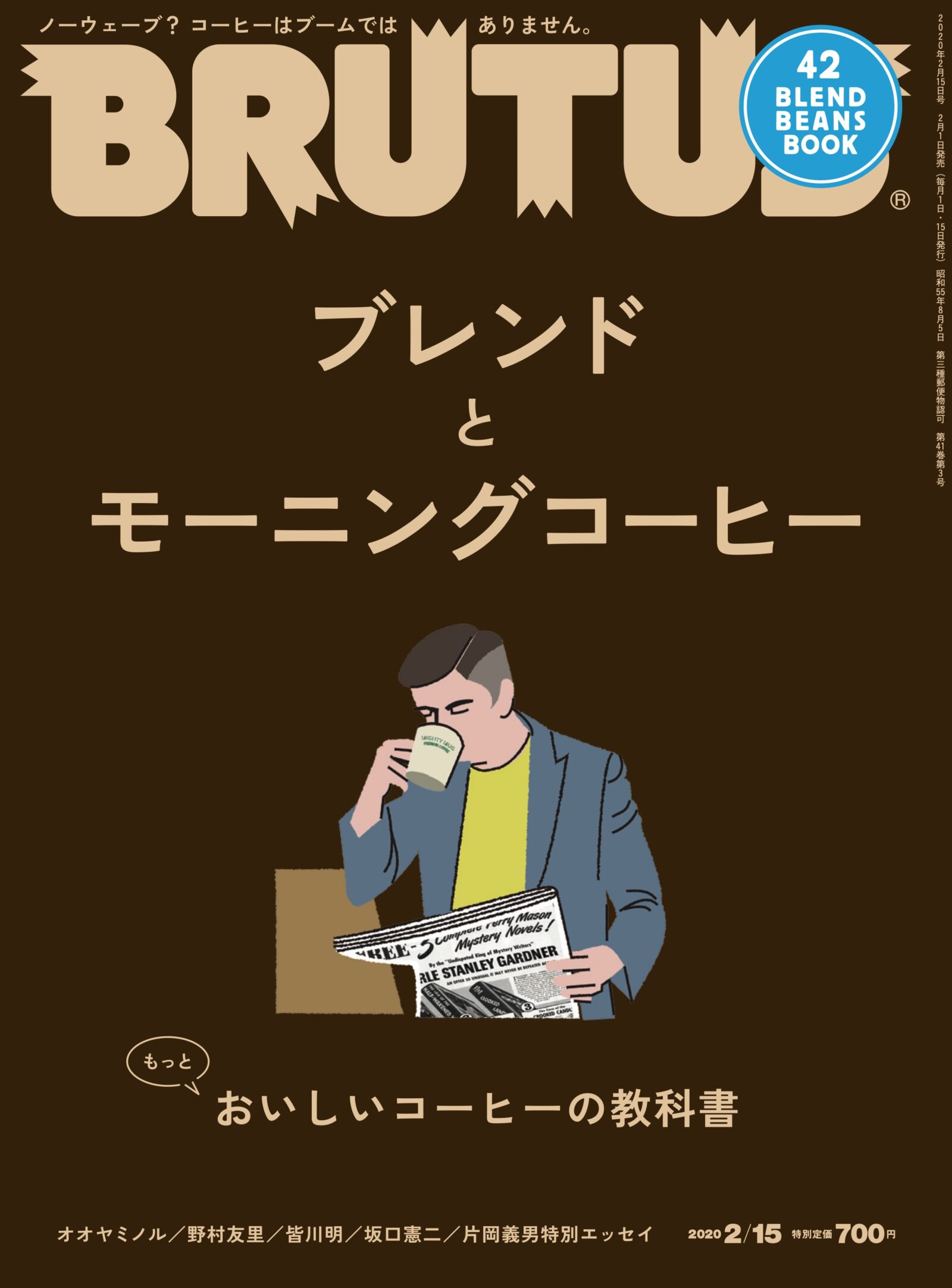

ポップアートの影響を強く受けたクリエイションで、ナイアガラ・レーベルの音楽をしっかりと表現

岡本

(『All About Niagara 1973-2024』のページをめくりながら)こうして、あらためて見るとほぼほぼ見たことがあるものばかり。中身は『ロンバケ』を聴くのに10年かかったって感じでも、ジャケットのほとんどは知っているってすごいですね。

岡田

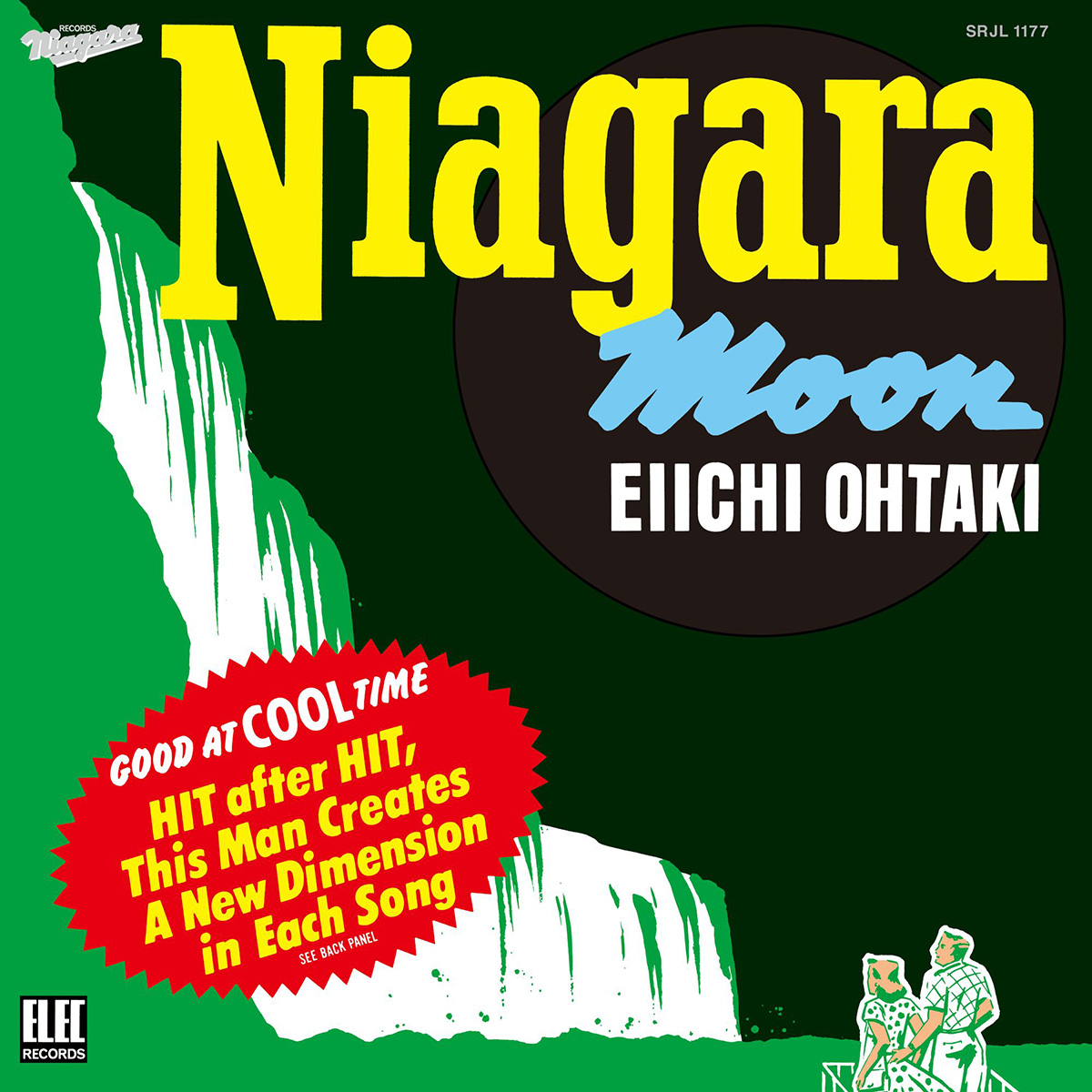

大滝さんの音楽をしっかり表現できていますね。『NIAGARA MOON』なんて、ナイアガラ・レーベル発足にあたって、これ以外は考えられない完成度だと思います。実際にあった洗濯糊のパッケージが元ネタというのは有名な話ですけど、時代的にもポップアートの影響というか、(アンディ・)ウォーホルのキャンベル・スープ缶やブリロ・ボックスのような感覚で落とし込んだんでしょうね。

岡本

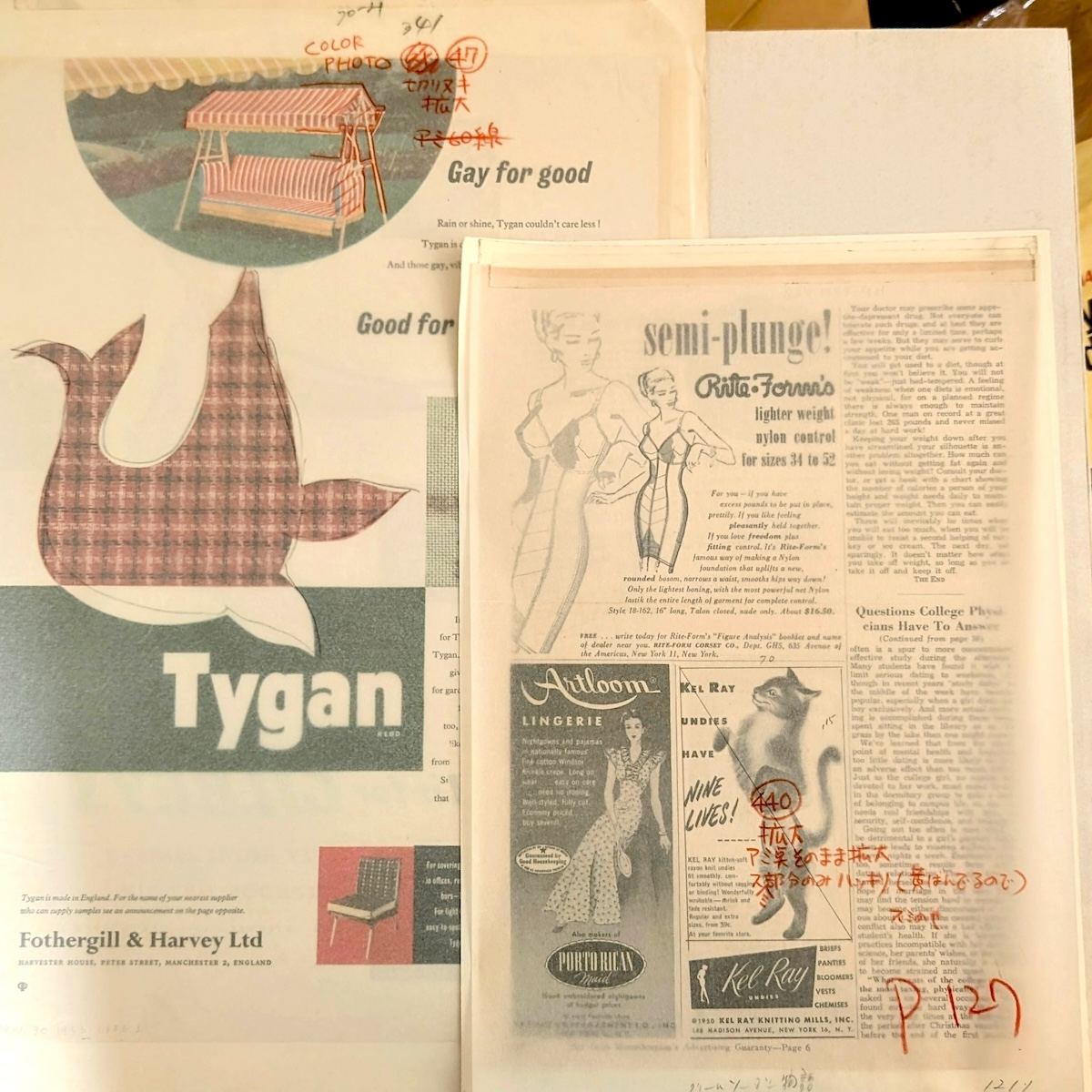

網点(印刷物の濃淡を表現するための小さな点の集合体)を多用するところはリキテンシュタインですし、あらゆるものがキラキラしていただろう当時のアメリカが詰まっている。

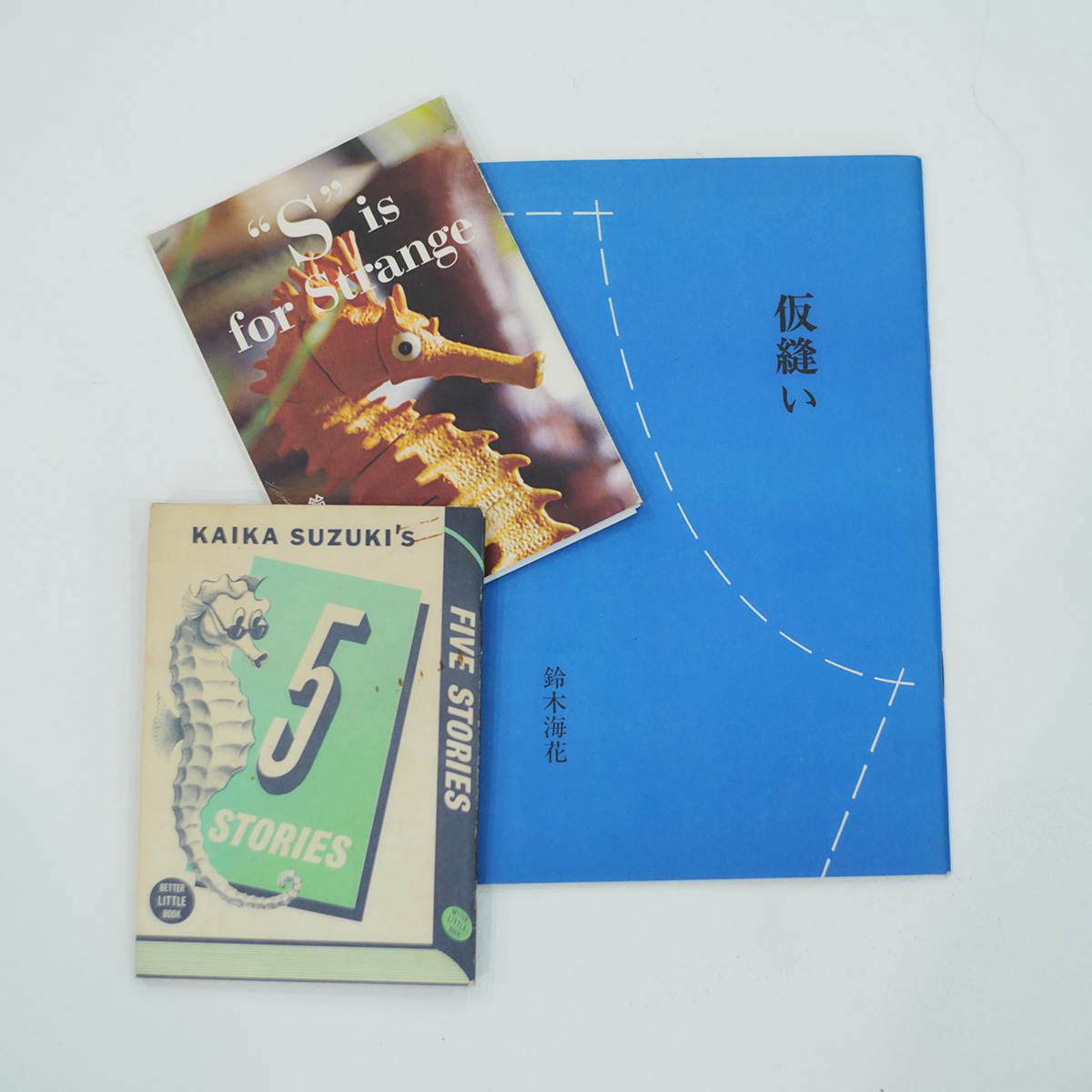

『VISAGE』のときはイラストレーションをお願いしただけでしたから、ジャケットデザインのようなやり取りはなかったですけど、中山×鈴木コンビを推薦してくれた小西くんがそのときに見せてくれた、中山さん装丁の鈴木海花さんの小冊子『仮縫い』のダブルトーンのデザインが素晴らしくて、いま思えば無意識のうちにそれを『VISAGE』で踏襲したのかもしれません。

ところで、この『Dream of Life』は初めて見たんですが、中山さんと奥村靫正さんが同じデザインチーム(WORKSHOP MU!!)でやっていたというのがいまひとつ理解できなかったですが、この本を見たら「なるほど、そういうことか!」とつながりました。とにかくあのユニットはみなさんキャラが強すぎて、ひとつにならないという印象がありましたから。そういえば『ありがとう』のジャケットも3人の共作ですよね。

岡田

WORKSHOP MU!!が生まれた1970年頃は日本のグラフィック・デザイン界も変革の時代で、戦後のデザイン界を牽引してきた日本宣伝美術会が解散したり、新しい感覚を持った中山さんたちがMU!!をつくって活動し始めるというのは、ごく自然な流れだったんでしょうね。

湯村輝彦、矢吹申彦、河村要助による100%スタジオも同じ頃ですね。60年代から大活躍していたニューヨークのプッシュピン・スタジオには刺激を受けていたんじゃないかと思います。

MU!!と同時期にイギリスで結成されたデザイン集団といえば最近映画にもなったヒプノシスですが、その影響はあまり見受けられないですね。そもそも中山作品にドラッグの匂いはほとんど漂わない。

岡本

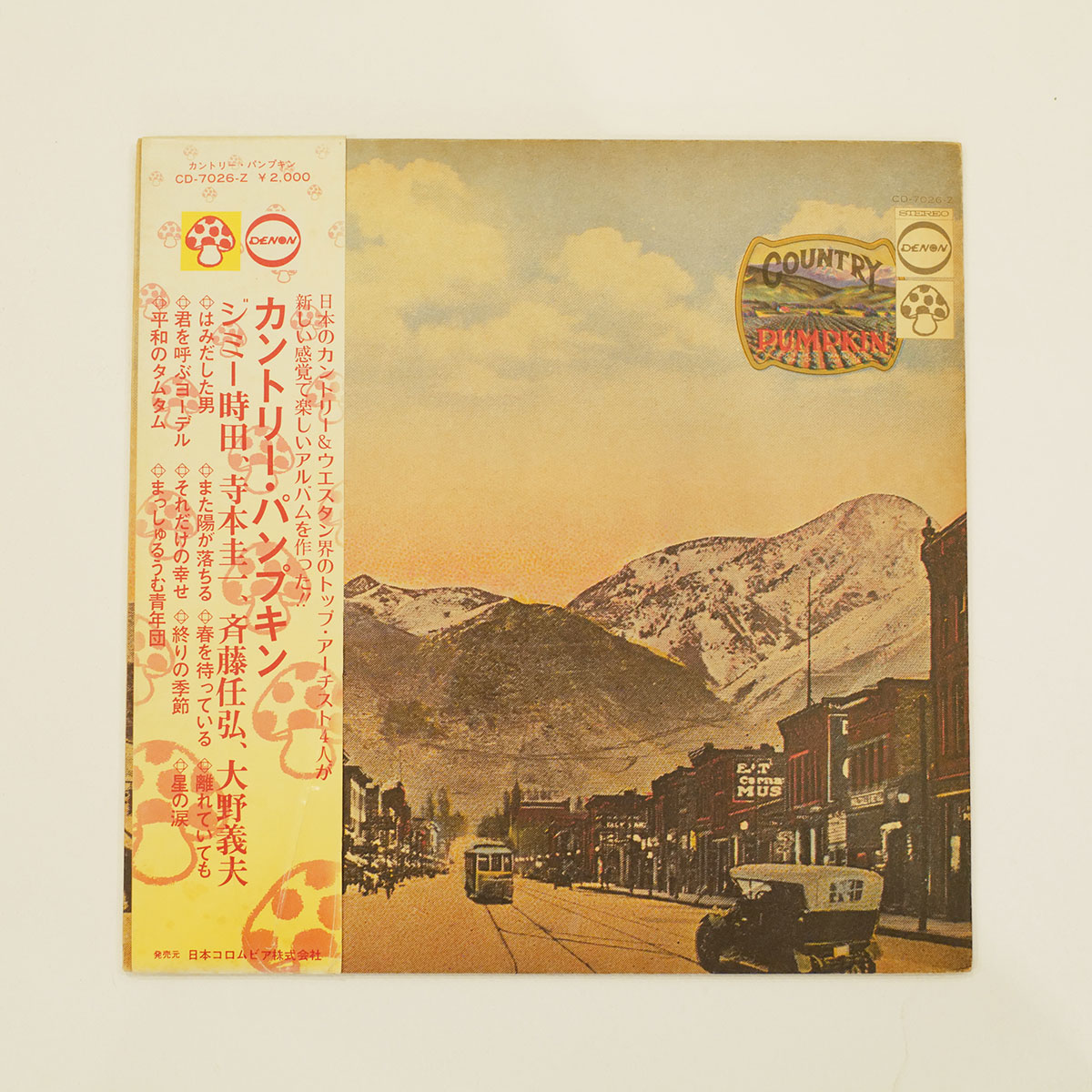

とはいえ、これらのアートワークもヒプノシス的にアーティスト名を入れず、まったく売る気が感じられないですよね(笑)。帯にかろうじて入ってはいますが。

岡田

マッシュルーム・レコードという日本初のインディーズだからできたんでしょうね。一方、ナイアガラ・レーベルはコーポレートイメージを抱えてやっているつもりだったのでしょうね。

岡本

レーベルのロゴからしてレコード映えしますから。

新譜の打ち合わせといえば雑談だけ。音源すら聴いていなかったかも

――ここでナイアガラ・エンタープライズの坂口修社長が話に加わる。

坂口修

二人とも野球が好きでしたから、ドジャースなどMLBのユニフォームから着想したんでしょうね。新譜を作るときに打ち合わせをするんですが、大滝さんも中山さんも中身の話なんてなにもしないんです。雑談だけで、「あとはよろしく」って感じでした。下手をしたらタイトルとコンセプトくらいで、音源も聴いてなかったかもしれません(笑)。

岡田

中山さんにしたら、途中経過を見せずに、どうやって大滝さんを驚かせることができるかみたいな思いだったんでしょうね。

坂口

お互い世代も近いし、アメリカへの憧れも共通していましたから、きっと信頼していたんですよ。

岡田

中山さんといえば網点ですよね。『All About Niagara 1973-2024』を作っているときも大変だったんです。網点が多いとモアレ(網点同士が干渉して発生してしまう縞模様)が出ちゃうじゃないですか。今回はそれを回避するために網点の数が通常の1.5〜2倍の高精細印刷を採用してます。

岡本

そもそも印刷してあるものを荒らしたりしてコラージュするわけで、紙もボロボロだったりで、印刷の人も荒れた仕上がりをわざわざお金をかけてやるのかって感じだったんでしょう。この『カントリー・パンプキン』のジャケットもおそらく人工着色された古い絵葉書が元ネタなんでしょうね。

岡田

元ネタが雑誌だったり、絵葉書だったりと印刷物ですから、結果、網点が作風となったんでしょう。(ロイ・)リキテンスタインみたいなポップアート的でもありますし。

岡本

実際、中山作品を扱うときに注力したことというと、どんなことでした?

岡田

当時のイメージを極力壊さないようにしたいと考えています。

例えば『NIAGARA MOON』の40周年盤だと、オリジナル・ジャケットをスキャニングしてそのまま印刷するのではなく、スキャニングデータをもとにフォトショップで色分解して、当時中山さんが作ったであろうモノクロのデザイン版下をレイヤー上に再現し、ルーペで色指定の見当をつけて新たに着色しています。

70年代と現代の印刷用のインキの色味が微妙に違ったりするので悩ましいときもありますが、あくまで現代の印刷で再現するということを念頭に作業しました。デザインのリマスターみたいな感じかな。音も最新リマスターですから、ジャケットもね(笑)。

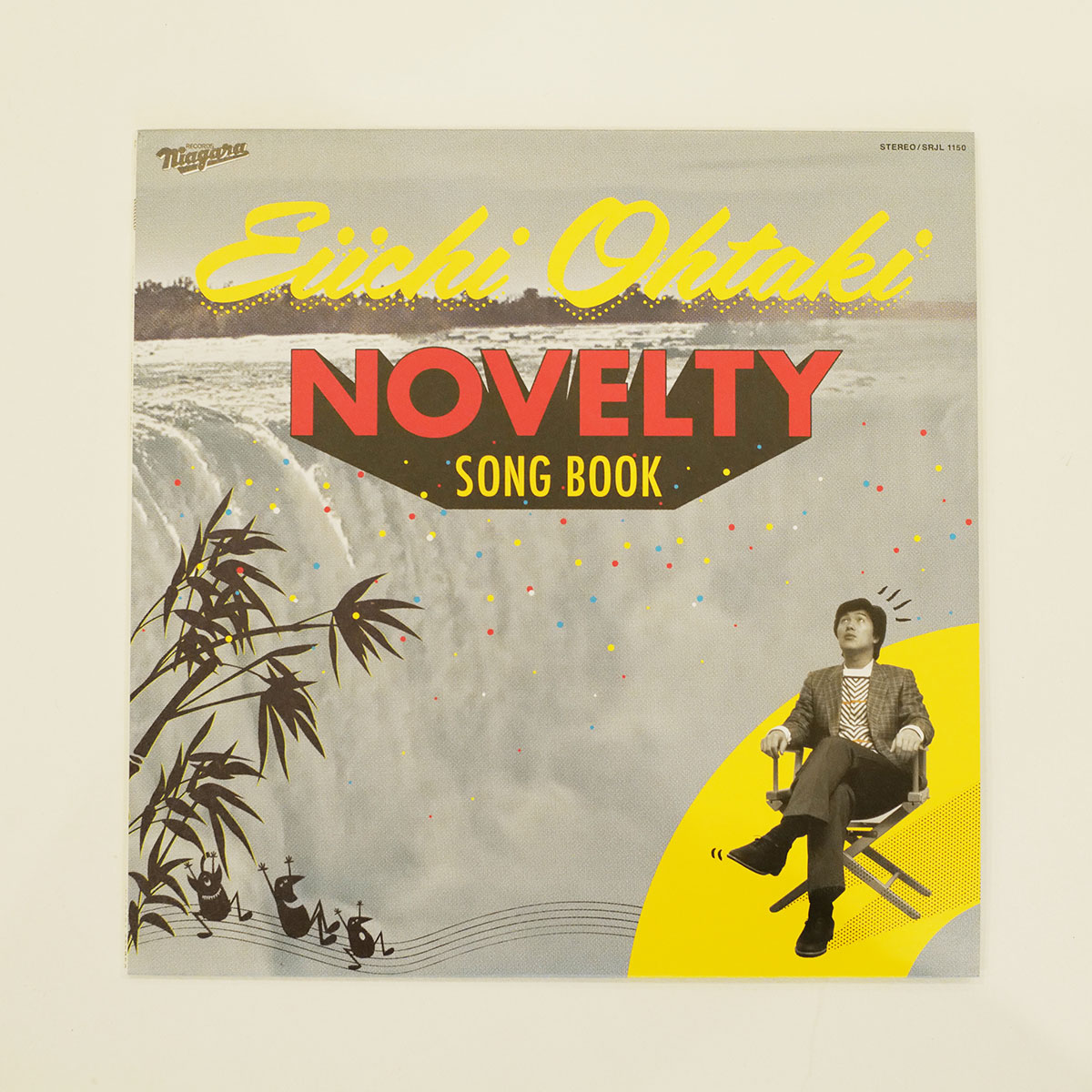

この『NOVELTY SONG BOOK』は、中山さんだったらどう作るかな?って妄想しながら僕がデザインしたもので、中山さんに倣ってまずはナイアガラの滝の写真を探すところから始めました。先ほど話に出た網点もいろいろ試行錯誤したりして。「針切じいさんのロケン・ロール」が収録されていたので、その元曲のシェブ・ウーリーの「ロックを踊る宇宙人」のシングル盤のジャケットに登場する宇宙人のイラストを入れ込んでみたりして、遊んでいます(笑)。

若手ミュージシャンによる大滝詠一さんのカバー集『GO! GO! ARAGAIN』のジャケットのとき、中山さんが『GO! GO! NIAGARA』のセルフ・カバーのようなジャケットを作ってくださったんですが、昔の作品と比べると線が全然違うんですよね。イラストレーターのベジェ曲線で描かれていて、手描きとデジタルの味の違いなんですが、ちょっときれいすぎる感じがしました。CDだとあまり分からないんですけど、LPサイズだとね。そういうラフな処理をした方がよかったかな?と改めて作品を見て思ったりもします。

岡本

結果、当時は手作業だからそうなっただけで、本人はきれいにやりたかったんじゃないかな。活版がいいっていう若い世代と同じで、実際、活版の時代にいたらきれいにしたいと思っていただろうと思う。なくなったから、味が欲しくなるんでしょうね。それも含めての中山作品だと思うな。

岡田

中山さんの作品は古き良きアメリカなんだけど、そこには日本的な感覚も見え隠れして、独特なコラージュ感覚や色彩感覚があります。それが現在でも中山さんのデザインが輝き続けている要因だと思います。