カチナドール(アメリカ)

ネイティブ・アメリカン、ホピ族の間で信仰されている「カチナ」。現世に実在するすべてのものに宿っているとされる超自然的な精霊のようなもので、これをカタチにしたのが木彫りのカチナ人形。それぞれのモチーフには意味や役割があり、その種類は400以上といわれる。

アニマリート(メキシコ)

マヤ文明の先住民が居住するチアパス州サンクリストバル・デ・ラスカサス。民族衣装や生地の端切れを使い、想像と独自の色彩感覚で作ったぬいぐるみが「アニマリート」=小さな動物。ミッドセンチュリーデザインの重鎮アレキサンダー・ジラルドも愛したことで有名。

ククサ(フィンランド)

白樺のコブをくりぬいて作られるマグカップ。ラップランド地方に住む先住民サーミ人は常に腰に下げて遊牧生活を送る。「自分のために作ると幸せが逃げてしまう」といわれ、親から子など大切な人に贈る風習があった。光沢ある木目と滑らかな触り心地が特徴。

ホフロマ塗り(ロシア)

モスクワ東部の都市、ニジニ・ノヴゴロドで300年以上も続く伝統工芸。赤や黒の天然染料や金箔を木製の器に塗り、愛らしい植物の模様を施した華やかなスタイル。厳しい冬の生活に光彩を添える絵柄がロシア人に長年愛されている。

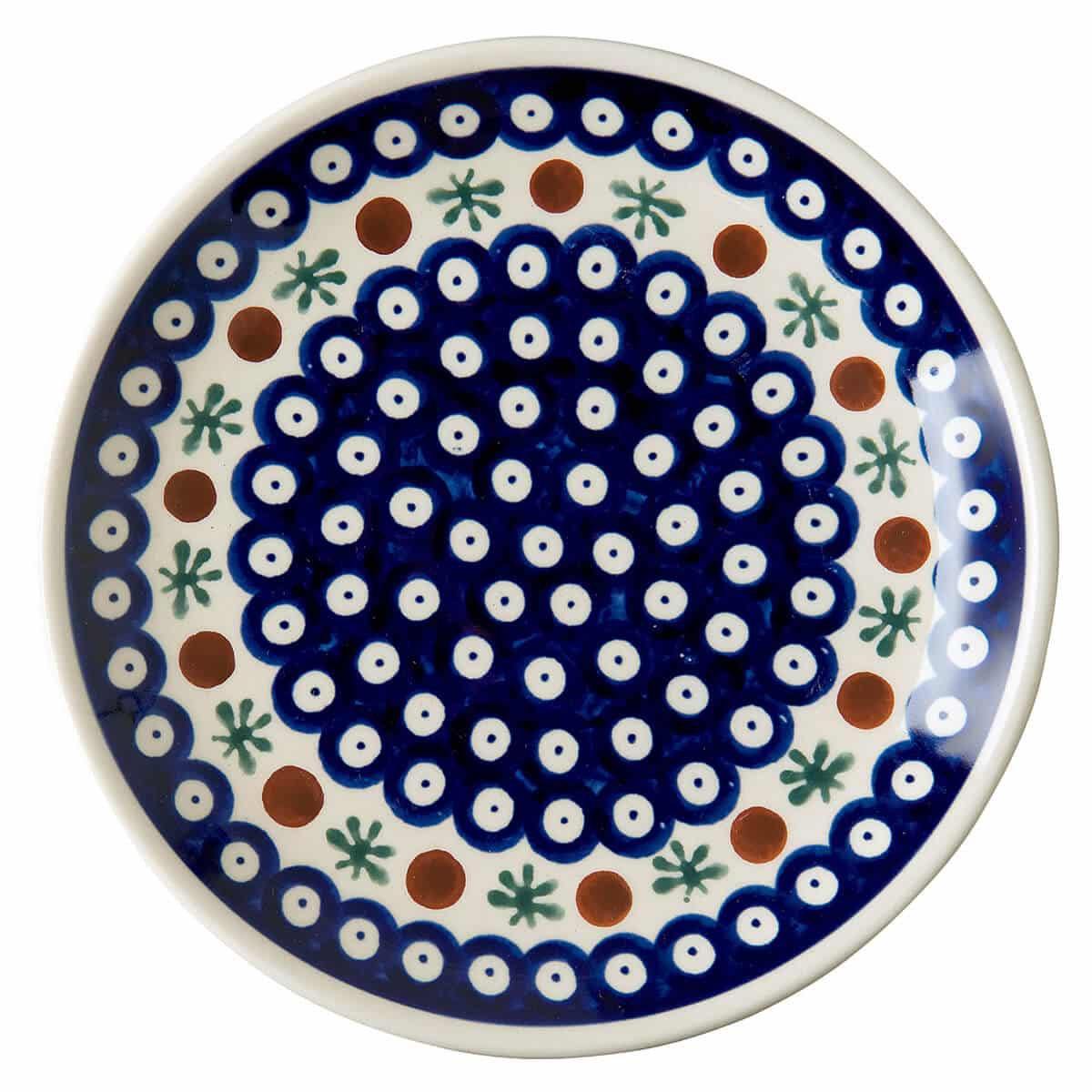

ボレスワヴィエツ陶器(ポーランド)

ドイツとチェコの国境近くの町ボレスワヴィエツで作られる、手作りの素朴な模様と美しいコバルトブルーが特徴の陶器。スポンジのスタンプを使った絵付け技法が用いられ、伝統的に見られる目玉のような模様は「ピーコック・アイズ」と呼ばれ、孔雀の羽根を表す。

ノースウェストコースト インディアンアート(カナダ)

カナダ北西海岸の先住民=ファーストネーションズによるアート。独自の伝承として有名なトーテムポールを生み出した彼ら。儀式などで使うカービングマスクは、演舞で動物になりきる重要なアイテム。

モラ(パナマ共和国)

サンブラス諸島に住むクナ族が起源といわれるモラ。女性が着る民族衣装に縫い付ける「飾り布」のことで、重ねた布に繊細な刺繍が隙間なく施されている。身近な動植物や神話に題材をとったモチーフが描かれ、色鮮やかでダイナミックなデザインが特徴的。

トラブルドール(グアテマラ共和国)

中米のグアテマラに古くから伝わるトラブル解決のおまじない人形。小箱の中には、針金に毛糸を巻いて顔を描いた指先ほどの小さな人形が大小6体。夜、寝る前に悩み事を人形に話し、枕の下に置いて眠ると、次の朝には悩みが消えるといわれている。

ボルガバスケット(ガーナ共和国)

ガーナ北部、ボルガタンガで作られる籠バッグ。ここに住む人々の間に代々受け継がれてきた伝統技法による、細かな編み模様と独創的な色彩のデザインが特徴。サバンナグラスと呼ばれるイネ科の植物を使ったバスケットは、使い込むほどに味わいを増す。

ハータムカーリー(イラン)

16世紀のイスラム王朝時代に始まった寄木張り象嵌細工。黒檀、チーク、ナツメなどの木材、貝殻、真鍮、ラクダの骨などの材料を1つずつ木枠にはめ込み、繊細なパターン装飾を生み出す。六芒星のデザインが多く、薄く切ってから箱などの装飾に用いられる。

スッカラ(韓国)

韓国の食卓に欠かせない柄の長いスプーン。現在はステンレス製やアルミ製が全盛だが、真鍮の打ち出しで1つずつ手作りされるスッカラは李朝時代から続く伝統工芸の一つ。経年変化で生じるくすみは味わいとなり、磨くとツヤを抑えた淡いゴールドに輝く。

酸枝六角鳥籠(中国)

広州の職人の手仕事による高級鳥籠。その起源は18世紀後半の清朝、乾隆帝の時代にまで遡り、3大唐木の1つ、紫檀を削り出した細い木を組み合わせて作る工芸品。龍などの伝統的な彫刻を施し、玉や水牛の角、透かし細工の台座などを組み合わせ贅を尽くした逸品。