『攻殻機動隊』を生んだ漫画家の、意匠と創造力に触れる

1989年発表の『攻殻機動隊』をはじめ、日本のSFシーンにおける重要作を生み出してきた漫画家・士郎正宗。80年代から90年代にかけて当時の世の中には浸透していなかったハイテクノロジーや、それによって生じる倫理的・社会的問題を独自の視点で描写。近年は、AI、アンドロイドといった現代の科学技術や情報化社会のありようとも深くリンクするとして、アニメや映画へと派生した作品を含め、国内外から再び注目を浴びている。

そんな士郎正宗が商業誌デビュー40周年を迎える今年、キャリア初となる大規模展覧会が東京・世田谷文学館で開催されている。好評につき、9月からは大阪・心斎橋PARCOでの巡回展が決定。これを機に、学生時代から『攻殻機動隊』ファンだという画家の落合翔平が本展を鑑賞した。主要作品のアナログ原稿やデジタル出力原稿などが300枚以上も並ぶ濃厚な展示を、落合はどのように味わったのか。

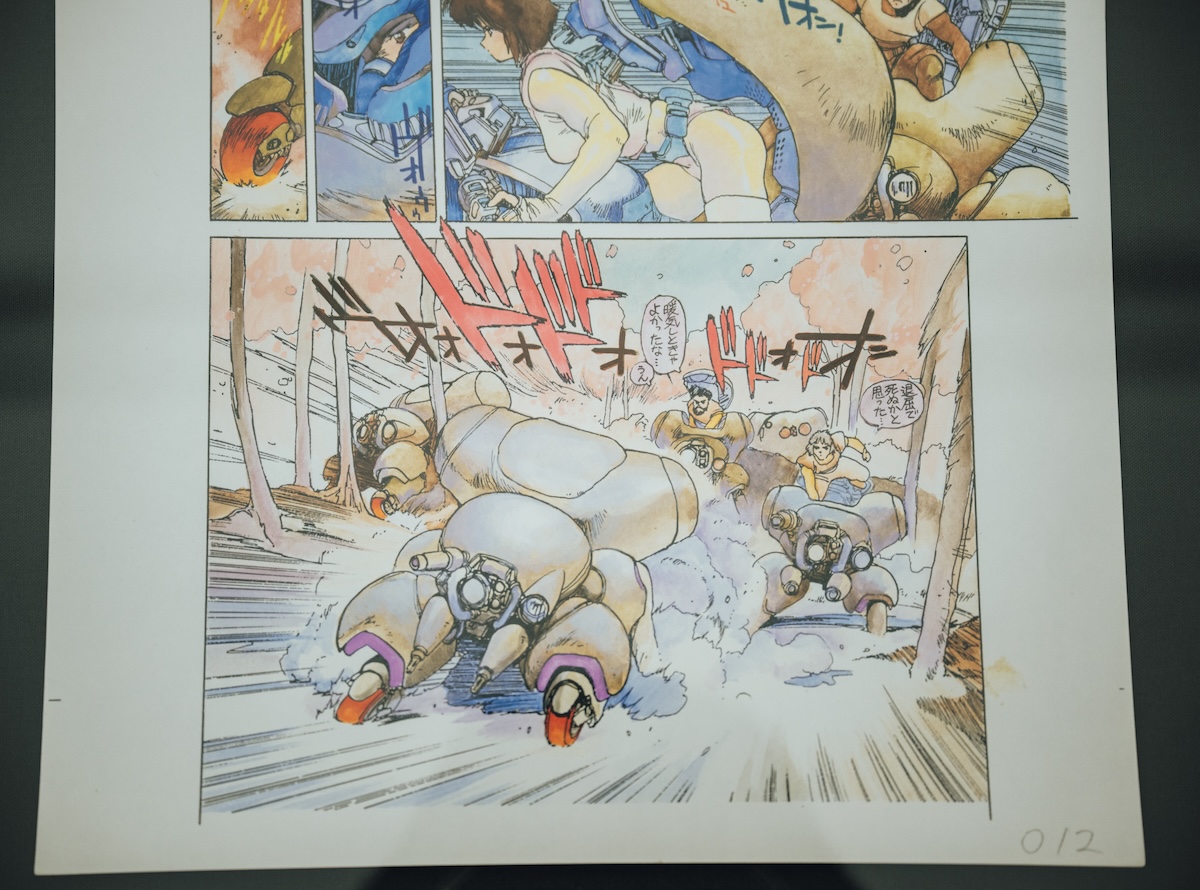

©士郎正宗/講談社

「士郎さんの作品はストーリーはもちろん、作画のオリジナリティも別格。自分は多摩美術大学でプロダクトデザインを学んでいましたが、自分含め士郎さんを尊敬している学生が大勢いました。いわゆる“未来的な未来”、深澤直人さんが取り組んでいたような、昔の人が思い描いたであろう未来像を表現することに士郎さんの画(え)は通じている気がします。背景、メカ、建築物など、線の引き方やコマの視界の中に“現実には存在しない未来”を感じて、強烈に惹かれるというか。

特に、いろんなところにアール(曲線、曲面)をつけているのが特徴的。例えばメカの角を丸くしたり、建物の描写に曲線を使ったり、魚眼レンズっぽい視界で表現したり。そこに“未来的な未来”を感じますし、画の独創性や強さにもつながっていると思います」

©士郎正宗/講談社

士郎の担当編集者・桂田剛司によると、実際に士郎は、キャラクターの視線よりもローアングルかつ魚眼的な広角の画を描くことが多いという。さらに、その煽り構図で広がった視界と背景を埋めるほどの情報量を伴った、膨大かつ緻密な描き込みがなされ、ダイナミックな作画と圧倒的な情報密度がコマの中に共存している。

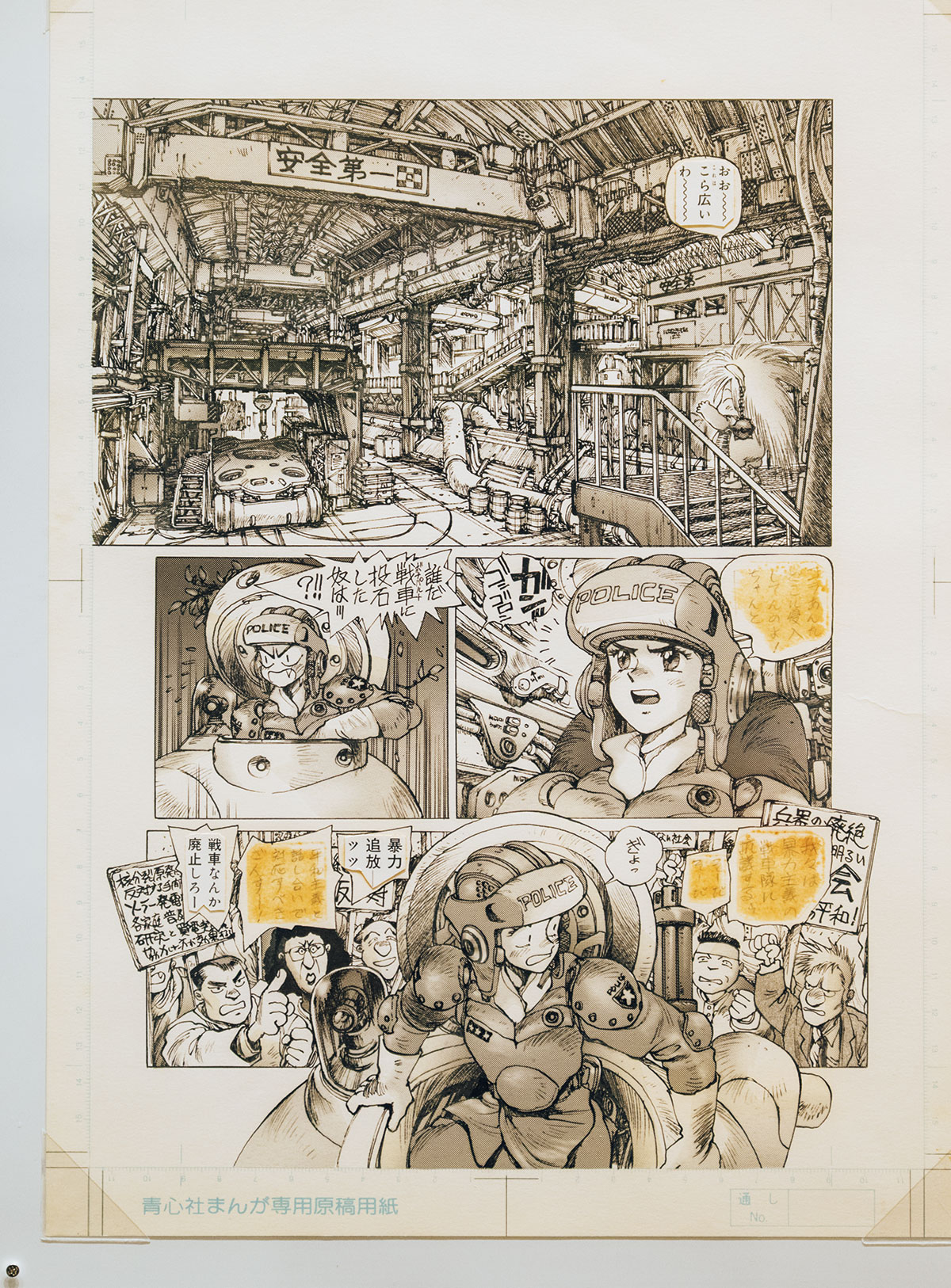

©士郎正宗/青心社

「展示されているアナログ原稿を見ていて、背景の情報量があまりに多くて衝撃的でした。自分も画を描く時、ものをよく見て細部まで緻密に表現したいタイプですが、士郎さんの場合は描き込んでいる線の本数がすごかった。

それも、全部に意味がある無駄のない線で、この一本があることで、よりリアルに見えるとか、細かい部分こそ妥協しないんだなと。それを漫画の全コマで実現しながら、一コマの中で画を大きく、奥行きをもって見せている技法に惚れ惚れしました。

個人的にも、いかに自分の画を大きく見せるかが最近の課題だったので、すごく刺激を受けましたね。こういう緻密な巧みさ、職人技とも呼べる部分が、作品の物語の根底を支えているんだなと展示を見ながら噛み締めました」