黎明期から今への軌跡を辿る

「アトムを知らない日本人ってほぼいないですよね。それって本当にすごいことじゃないですか」とつぶやいた、斉藤壮馬さん。日本初のテレビ用連続アニメとなった『鉄腕アトム』。言ってみれば、斉藤さんの声優という職業の始まりがそこにあるのだ。そして最も好きな手塚作品の一つに挙げるのが『火の鳥』。「本当にすごい」という言葉には、いろんな思いが詰まっているのだろう。

訪れたのは、兵庫県の〈宝塚市立手塚治虫記念館〉。大阪府豊中市で生まれた手塚は、5歳から24歳までをここ宝塚で過ごした。記念館のそばには、宝塚歌劇団の本拠地・宝塚大劇場があり、大型の商業施設やマンションが立ち並んでいる。しかし往時の宝塚はモダンな雰囲気を醸しながら、今よりもずっと緑が多く、牧歌的なところだったようだ。

手塚少年は豊かな自然と文化の両方に触れられるこの地で、大好きな昆虫を追いかけ、歌劇というファンタジーに親しみ、未来都市を思い描き、そして悲惨な戦争も体験して、マンガ家としての素地を育んでいったのだ。館長の水野寧(やすし)さんは、記念館の成り立ちを次のように説明する。

「これほど偉大なマンガ家でしたので、記念館の建設候補地としてゆかりのある各地が手を挙げたそうです。そしてご遺族の意向も汲み、先生が“心のふるさと”と慕っていた宝塚に建てられることになりました」

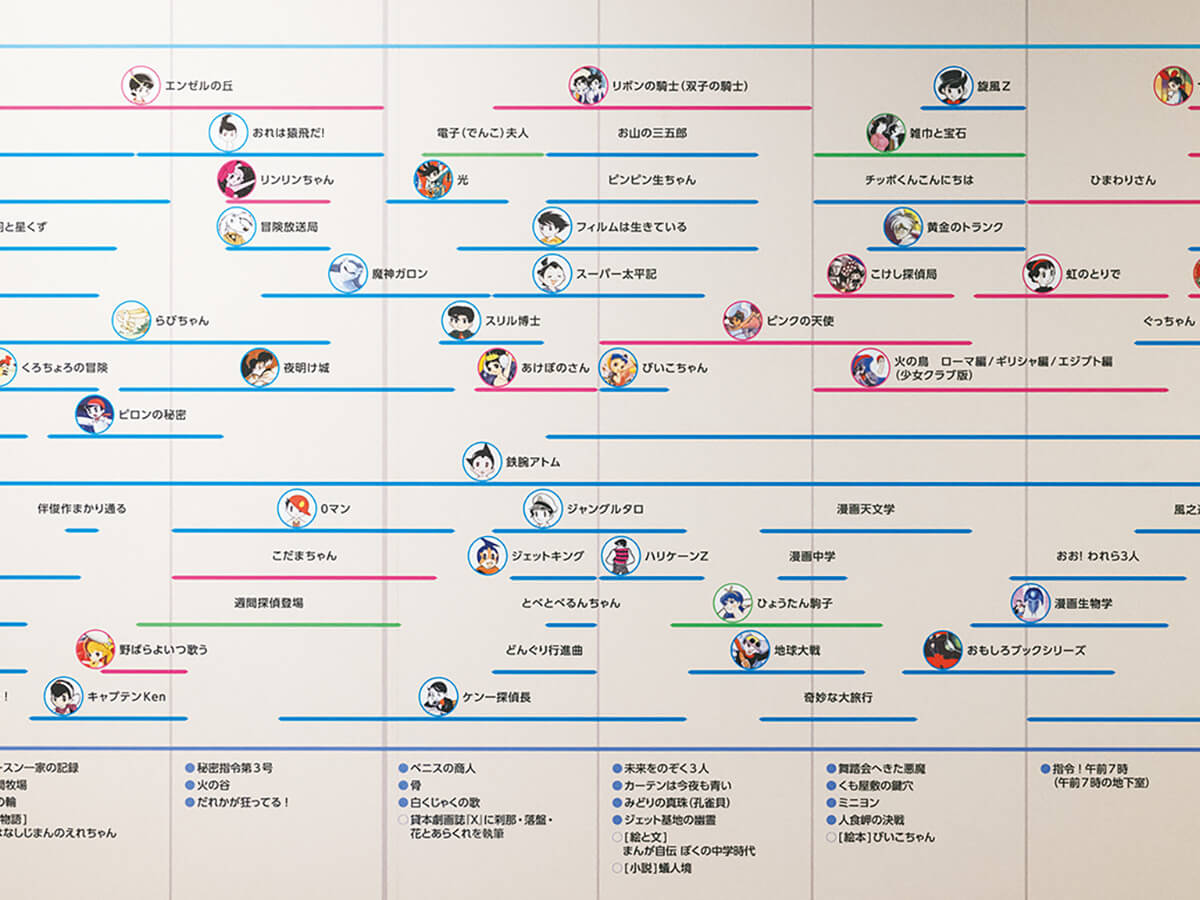

亡くなった5年後の1994年に開館した手塚治虫記念館は、2024年に30周年を迎えた。それだけでなく自らのライフワークに位置づけていた『火の鳥』も、連載開始から70周年となり、注目される機会が増えている。アニバーサリーを祝いながらその偉業を振り返る絶好のタイミングといえる。

間近で見るから感じられる文字や線の豊かな表情

お馴染みのキャラクターたちが迎えてくれるエントランスを抜け、左手に広がっている常設展に早速心をつかまれる。ずらりと並んでいるのは、『火の鳥・未来編』に登場する生命維持装置をモチーフにした、カプセル型のショーケース。猿田博士が絶滅した動物たちを蘇らせようとしたそのカプセルの中に、トレードマークのベレー帽や使い込んだペン、医学博士の学位記などゆかりの品々や作品資料が収められている。

マンガの神様とまで称される手塚が実在したことを生々しく感じられるのが、生命維持装置を介してだなんて、なんとも遊び心のある演出だ。斉藤さんが「描き文字」をテーマにしたカプセルに見入っている。

「絵だけでなく、タイトルロゴなどもすべてご自分で生み出して、総合デザインをされていますよね。手塚先生は、定規を使わずにきれいな直線を引くことができたっていう逸話を聞いたことがあるんですけど、文字や線にまで表情を感じられます。こうやって間近で見られるからこそ、細部の描き方につい目が行きますね」

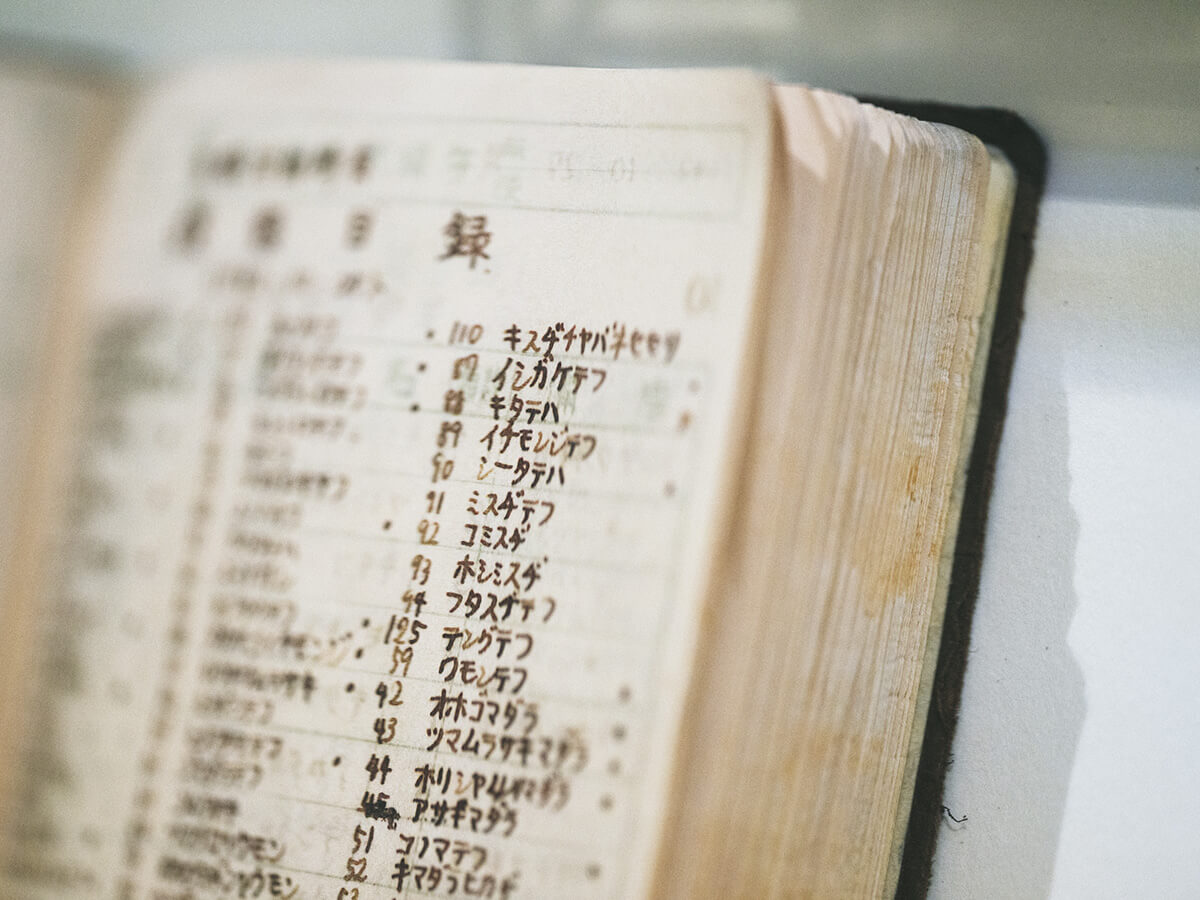

2階の「テーマ展示棚」では、宝塚時代に描いた貴重なマンガなどを紹介している。その中の一つ、藁半紙(わらばんし)に鉛筆で描かれた『ピンピン生チャン』という作品が、ひときわ古そうなのだが……。

「8歳ですでに、このクオリティのマンガを描いていたことが衝撃です。その隣に展示されている蝶も、昆虫好きだったご本人が所有していた標本なのかなと思っていたら、すべて手描きなんですね」

60歳で亡くなるまでに発表した作品の多さは、館内に掲げられている年表からも一目瞭然。短編も含め、結構な数を読んできたという斉藤さんのお気に入りが、少々マニアックな『七色いんこ』。館内を巡りながら、そのキャラクターをひそかに探していたようだ。

「あらゆる人物に変装できる七色いんこは、究極の役者といえるんです。子供の頃、学校の図書室で借りて読んだときは想像もしなかったけど、気がつけば今の自分の職業につながっていますね」

作品の世界観に没入できる記念館ならではの鑑賞体験

『鉄腕アトム』のロボット工場をイメージしたG階は、アニメーションへの情熱を感じられるフロア。このアニメがいかに革新的だったかを解説したパネルに、斉藤さんは興味を持ったようだ。

「先生は、アニメとマンガは表現方法が違うと考えていたようですが、その違いを端的に知ることができて刺激的でした。僕らはポジティブな意味で“アニメの嘘”と言うんですけど、例えばアニメの世界では、聞こえないくらい離れているのに、なぜかクールなささやき声での会話が成立するじゃないですか。それがフィクションに加えられるアニメならではのリズムであり、面白みだと思っていて。

今まで当然のことのように捉えていましたが、そういった発想の基盤を作ったのは間違いなく手塚先生なんですよね。自分と切っても切れないところに手塚作品があることを、改めて実感しました」

記念館のように、建物自体が作家や作品の世界観で統一されている空間での鑑賞体験は、没入感も格別だ。それは、斉藤さん自身のルーツを辿る旅とも重なっていく。

「どういう環境でその作品が生まれ、そのとき作家は何を考えていたのかを間近で感じることができるのは、やっぱりいいものですね。日々の慌ただしさを忘れて浸れるのは、本当に豊かな時間だと思いました。とりあえず、読みたい手塚作品がめちゃくちゃ増えてしまったので、精査しながら帰ろうと思います(笑)」

斉藤壮馬が綴る、取材後記

「ミューズのいる場所」文/斉藤壮馬

都内、もしくは東京近郊のミュージアムへは足を運ぶ機会があっても、遠方となるとなかなかタイミングが難しい。二〇二四年後半はライブツアーで各地を回っていたが、スケジュールの都合上あまり自由な時間が取れずにいた。

そんな折、いつものようにウェブ連載の撮影をしていると、担当編集T氏から今回の企画のお話をいただいた。これはチャンスだとすぐに話をまとめ、あれよあれよと当日に。

手塚治虫記念館の存在は知っていたが、訪れるのは初めてだ。彼自身が約二十年過ごした宝塚の地で、その圧倒的な仕事の数々をじかに感じることができ、非常に得難い経験となった。

実際に使用していたメガネやベレー帽などの私物はもちろん、手塚作品への愛を随所に感じる展示に思わず顔が綻(ほころ)ぶ。個人的に好きな作品である『七色いんこ』のパネルがあったことにもにっこり。充実した時間を過ごせた。今は『火の鳥・鳳凰編』を読み返したい気分だ。

ちなみに撮影後には、『デ・キリコ展』に滑り込むため神戸市立博物館へ。螺旋階段を下りながら展示を眺め、グッズもたくさん買い込んだ。また機会があったらぜひ足を運びたい、素敵なミュージアムだった。

話は変わるが、先日ラジオの収録で、「定宿に憧れはありますか?」というお便りをいただいた。本好き・物書きのはしくれとして当然憧れがあるとそのときは回答したのだが、今書いていてふと、定宿とは少し異なるものの、行きつけのミュージアムを持つことも、また日々を豊かにしてくれるだろうなと思った。

理想としては、ものすごく大きいというよりはどこか箱庭的で、静謐(せいひつ)な雰囲気をたたえたところがいい。よく晴れた休日の午後にふらっと立ち寄って、ただぼんやりと過ごせるようなところ。

そこに所蔵されている作品や展示内容は変わらないのに、なぜだか毎回安心感と芸術的ひらめきの両方を味わえる場所。そんなミューズのいる場所──自分だけのミュージアムを、これから探してみたいと思う。