和田

今回の〈(Tentative)〉でのこの展示は、もともと作品「12000」があった上で立ち上がったプロジェクトです。光る人を捉えた今回の作品はどのような経緯で生まれたのでしょうか。

水谷

2019年に発表した「Mirrors and Windows」という作品があり、それは全身を鏡で覆った人物を撮るというものでした。スタイリストの石井大が制作した衣装は「時代を映す鏡」であり、他者からどう見られるか、どう見られたいか、そういったことを衝動的に表現したものです。ファッションフォトを通じて時代の普遍的な感情を写真に落とし込むという考えが自分の根底にあり、その続編的な意味合いで今回の「12000」が誕生しました。

水谷

今回のテーマは、「光」。いま僕らが日常的に見ているのは携帯の光や情報の光ですよね。その光に対してどういう解釈があるのか、答えを提示するのではなく、むしろ問いを投げかける。そういう意識がありました。僕は、仕事としての写真とプライベートとしての写真に境界はなくて、社会そのものと自分が一体である感覚があります。だからこそ、写真を撮る行為は社会と直接つながることなんです。

水谷

「12000」は、スタイリストの石井大や美術の松本千広たちと一緒に「光る人物」をつくるところから始まりました。今回は、石井大が集めてきたものも一緒に展示しています。彼が道端に落ちているものを拾ってコレクションをする感覚は、自分が街を歩いていて「ここだ」と思う瞬間にシャッターを切るという身体性にすごく近いものを感じていたんです。

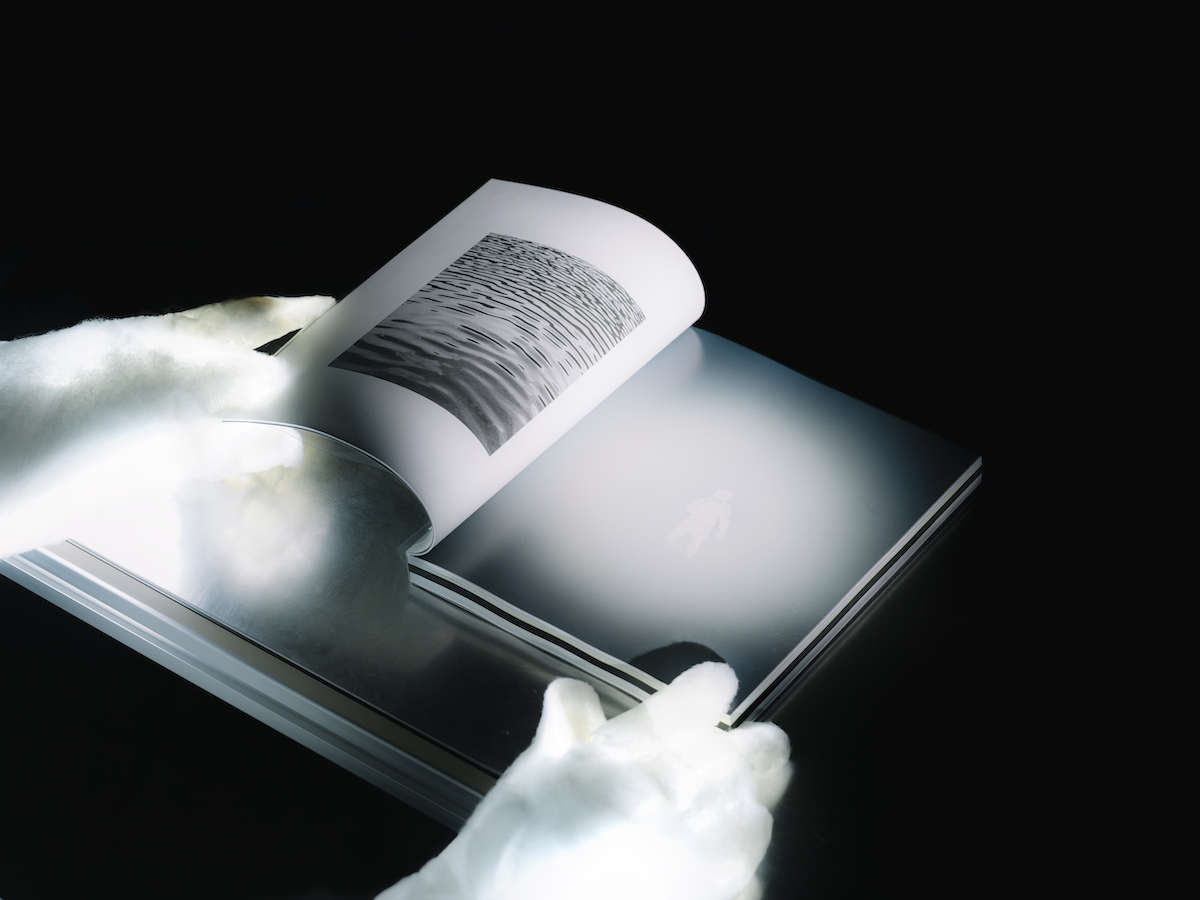

写真集をつくるときも、マップケースの引き出しをひとつ開けて、そこにいろんな組み合わせを仕掛けています。もともと存在する写真が、組み合わせによって全然違うストーリーを持つようになる。その偶然性を信じてやっているところがあります。

坂脇

水谷さんの作品には「即興性」が強くありますね。写真を撮るときに、イメージを完全に再現するのではなく、その場にある空気や距離感、会話などを取り込んでいく。その即興性が、作品の本質をつくっている。

作品集の構成を考えるときも、その偶然性をどう活かすかを大事にしました。例えば時系列で並べた写真に対して、他の場所で撮影した断片的な写真を挟み込んでいき、黒いページや蛍光色のページを取り入れたり、印刷の質感を工夫したりして、「出来事」ではなく「体験」として受け取れるようにしています。サビ・イントロなど音楽的な構成からもインスピレーションを受けながら、予測できない流れをつくって、見る人の体験がより豊かになることを狙いました。

写真の偶然性について

和田

偶然に起きたものをどう作品に取り込むか、というのが大きなテーマのようですね。

水谷

そうですね。撮影は「イメージを再現すること」ではないんです。むしろ、現場で起きる予期せぬことをどう取り込むか。例えばアシスタントがテストで撮った1枚や、照明とシャッタースピードを合わせるためのカット。それらは本来は使われないはずの写真なんですが、実際にはすごく強度がある場合がある。

それは音楽のインプロビゼーション(即興演奏)に近い感覚です。予定調和的に進めても意味がなくて、その場で生まれるものを信じる。そういう力が写真を支えているんだと思います。

一方で、仕事では「こんな写真を撮りたい」「こんな写真にしてください」とレファレンスを出してオーダーされることも多くなってきた。でもその通りになるわけがないし、もし仮にそれに近づいたとしても、それがいかに意味のないものか。そのことを証明するためにもある種その即興性を大切にして、めちゃくちゃ練習してきた上でのインプロビゼーション、音楽のような状態を目指す。そういう現場をつくり上げることが重要だと思います。

和田

現在の写真を取り巻く状況についてはどうお感じですか?

水谷

携帯で写真を見ると手のひらほどの小さい表現ですけど、プリントはリアルで見たときに体験として強いものがあると思います。僕も30年近く写真を撮ってきて、「この構図でこのアングルならば、みんながいいと思うだろう」というような基準があります。慣れで撮れてしまったりする。だからこそ、いかにそこから引き離すか。その領域を超えて、みんなが想像していた視界を変えていけるかということが重要だと思います。

坂脇

水谷さんに渡された大量の写真の中でも、何か全然わからないものがいくつかあって。「これは何ですか?」と聞いたら、「アシスタントのテストショット(カメラが機能するかどうか確認のために撮った写真)です」ということだったりする。

水谷

そういう「誰もそんなつもりじゃないのに」という写真が、実は一番いい写真だったりして僕は好きなんですよ。

作品を通した社会との接点

和田

今回の展示や写真集は、見る人に答えを提示するのではなく、問いかける性格が強いように感じます。

水谷

はい。僕自身、作品を通じて「こうだ」と断定することはしたくないんです。むしろ見る人にとっての「出発点」になればいい。作品を見て、「もしかしたらこうなんじゃないか」と想像してもらえることが大切だと思っています。

今回の展示では、何か答えを見せているわけではなく、何か質問を投げかけています。これを見ることで、これって、もしかしたらこういうことなのではないかなという、その想像の領域を少しでも拡張できるような、そういう捉え方ができればいいなと思います。

坂脇

その意味で、今回の本も「完成形」ではないんですよね。むしろ問いをどう残すか。そのために余白をどうデザインするか。そういう作業だったと思います。

水谷

僕が大事にしているのは「不安定さ」です。偶然や不確実性を避けるのではなく、そのまま受け入れること。そこにこそ面白さがある。

今回の写真集をつくることは、自分が完璧に納得がいく自分の作品として、ある種の自己満足的な表現ではなく、写真の特性として複数の解釈を可能にするものです。今回初めて自分の作品として発表するときに、いろんな人たちが好き勝手に好きになってくれたらすごく面白いと思っています。

坂脇

はい。そして、そういう不安定さを「紙」というメディアにどう落とし込むか。印刷の黒いページや紙質の違いも、そのために用いました。

和田

つまり、展示も写真集も「完成」ではなく、「観客との対話」を前提にしているわけですね。

水谷

そうです。写真は常に見る人に委ねられるものですから。作品を通じて、新しい問いが生まれたら嬉しいですね。