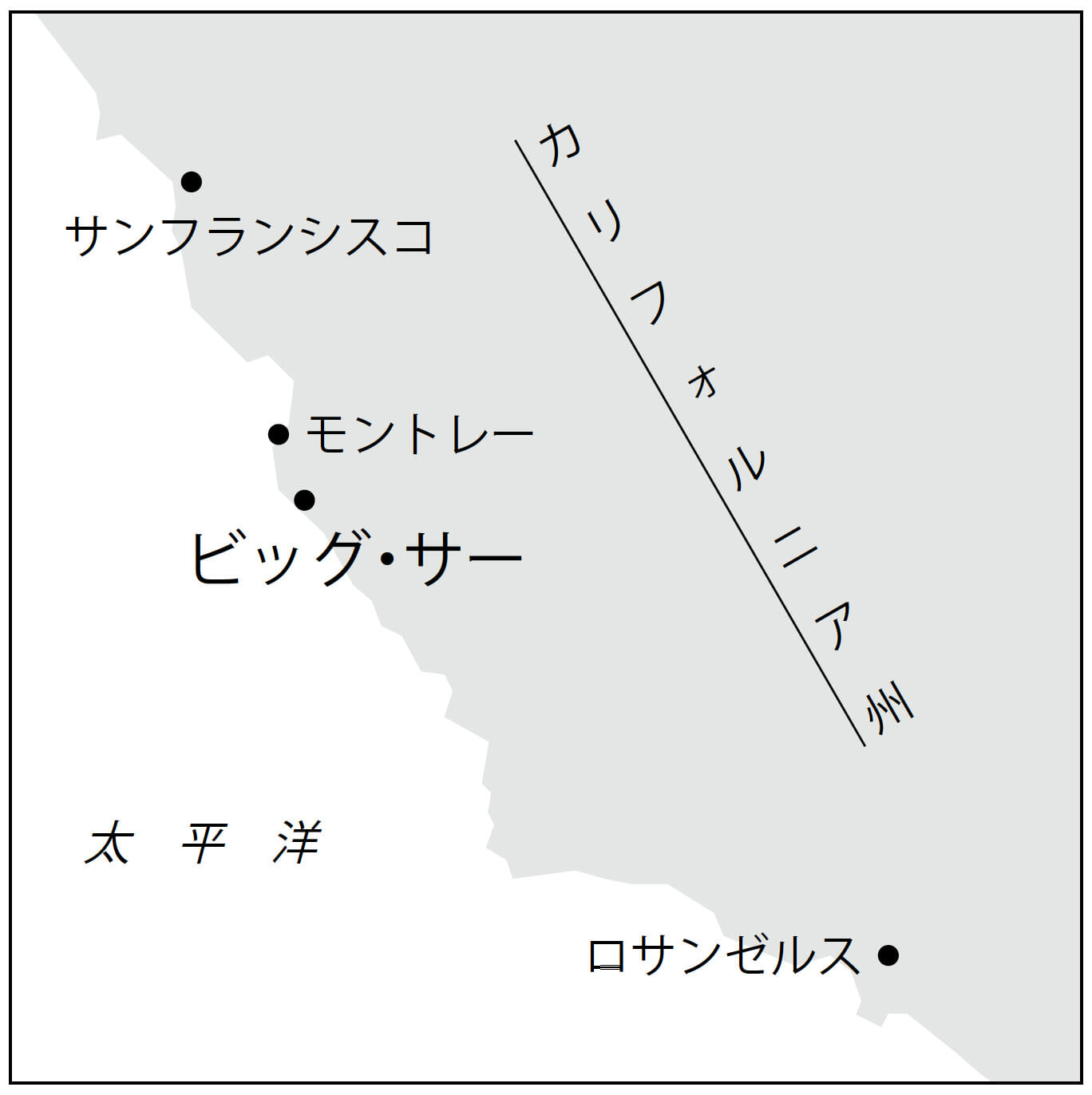

最初の夜はビッグ・サーを訪れるならば一度は泊まるべきだという〈ディージェンス・ビッグ・サー・イン〉。

ノルウェーからの移民であった夫婦がここの森で伐採したレッドウッドを製材し、手作りで建てたというキャビンが立ち並ぶ博物館ものの古宿だ。

どれ一つ同じデザインの部屋はなく、そして入口に鍵もない。すきま風が吹き込み、隣の部屋と隔てる壁は文字通り板一枚で、話し声やら床のむ音も聞こえる。寒くなれば部屋に備え付けの暖炉に自分で薪をくべる。

テレビもWi-Fiもドアのカギすらない(そもそもビッグ・サーでは携帯さえほとんど繋がらない)。自分で焚いた暖炉の深い炎と隣の部屋の話し声を聞きながら僕はいつしか眠りに落ちていた。

朝起きると〈ビッグ・サー郵便局〉の前に行く。

このあたりは微弱な電波がかろうじて飛んでいて、携帯でとりあえずメールをダウンロードする。あとは返信だけを書いておいて、夜またここに戻ってきて送信すればいい。

思えば20年前の海外旅行も似たようなものだった。不便ではあるけれどそれで十分ことは足りる。宿の人も言っていた。

「サンフランシスコからIT系の人たちがたくさんここには来るよ。何をするわけでもなく、ただここでのんびりしながらデジタル世界からちょっと離れる。それがどんなに心を休めることか。僕らの宿もホームページはあるけれど、基本的には予約は電話で受けているよ。それで十分なんだ」これ以上の説明はない。

うんうんとそれに頷きながら、僕らは森をトレッキングしにでかけた。

ビッグ・サーに暮らしていたというネイチャーガイドのフレッチャーの説明を聞きながらともに標高差のあるトレイルを歩く。

レッドウッドの森にはいろんな花や草木が芽吹いていて大きく深呼吸をするたびにその匂いの塊が肺の奥まで入ってくる。

何か特別な目的地があるのではなく、ただ呼吸をし、あたりを眺めながら小休止し、再び歩く。頭の中がどんどん空っぽになっていく。IT系の人間ではないけれど、彼らのいう心の安らぎを理解したような気がした。

ハンター・S・トンプソンがこの地に焦がれた理由。

翌日、海岸線を走り、かつて陸路がない時代に唯一の物資の補給場所であった船着場跡の岩場を目指す。

清流が流れ込むその場所から崖上を眺めると僕の事務所に飾ってある写真を思い出した。崖の上に無造作に置かれた木製のデスク、そこにタイプライターを置いて執筆しているハンター・S・トンプソンのポートレート。

取材対象から中立な場所にいるのではなく、近づき一緒に時を過ごしながら主観的に書きまくるそのドキュメンタリースタイルはニュージャーナリズムの中でもゴンゾースタイルと呼ばれて一世を風靡した。

バイカー集団ヘルズ・エンジェルスのルポで名前を売ったからか、それとも飲む、打つ、買うのロックンローラーなライフスタイルが受けたからか、不良のファンも多いハンター。

そんな彼がそのキャリアをスタートさせるころに居を構え、執筆に没頭したのもビッグ・サーだった。

なぜ若いハンターがこの地に移り住んだのか理由はわからない。そしてそのわけをずっと知りたいと思っていた。携帯もメールもない中で、景色を眺め、風の音に耳を傾けていくうちに、たった3日ほどの滞在でもなんだかその理由がわかったような気がした。

僕らの日常はやらなければならないこと、自分の欲望を満たすことでほぼまわっている。

休日ともなれば無理やり遠くに行くか、予定を詰め込んで使った費用と時間の元を取ろうとする。普段と違う刺激を求めたり、見栄えのする場所に行くのももちろんいい。でも旅とはそれだけじゃないはずだ。

頭に浮かぶ煩悩やモヤモヤから離れ、そこに流れる自然な時間と環境に身を任せる。世界中がデジタルと、無数に伸びた航空路線で繋がっている。それが初めて止まった。難題が山積みの今も永遠ではなく、やがて世界はゆっくりと動きだすだろう。

その時にどこへ行くのか?消費するだけの場所?それとも人生において持つべき時間というものを気付かせてくれる場所か?ビッグ・サーは僕にその答えを教えてくれたような気がする。

中心地を持たないビッグ・サーを散策するために。

ビッグ・サーに訪れたら、ここにステイしなくてはならないともいわれるビッグ・サーの聖域。

ビッグ・サーの初期の雰囲気を今でも味わうことができる。

1930年代初頭にノルウェーからやってきたヘルムート・ディージェンが仲間たちとともに建てた北欧式アコモデーション。

土地のレッドウッドで建てられたキャビンは部屋ごとに構成や調度品が違うため、違う部屋を楽しむために訪れるフリーエンターも多い。クラシックスタイルのレストランも格別。

●通貨/1米ドル=¥107.7(2020年3月末現在)

●時差/−17時間。

●気候/ベストシーズンは3月~10月。

●渡航制限情報/感染症危険情報:レベル3(渡航中止勧告)。日本から米国への入国者は14日間の自主隔離。カリフォルニア州は現在外出禁止令発令中(2020年3月31日現在)