いまなぜディストピア?

どのようなコンペなのかをお伝えする前に、「ディストピア」という言葉がどこからきたのかをざっと振り返ってみたい。

その源流は、16世紀初頭にトマス・モアが著した『ユートピア』にまで遡る。理想社会は設計できるのではないか──そんな希望が、まだ疑いなく語られていた時代の思考だ。しかし18世紀後半、産業革命によって都市が急激に変貌すると、「進歩」は必ずしも人を幸福にしないという現実が見え始める。

そうした違和感の中で、19世紀、「ディストピア」という言葉が生まれた。思想家ジョン・スチュアート・ミルが1868年の議会演説で用いたとされるこの言葉は、悪意の未来像ではなく、善意の改革が自由を損なってしまう状態を指すためのものだった。

この視点は20世紀の建築や都市計画にも引き継がれる。ル・コルビュジエが「輝く都市」といった言葉で実践した合理化思想は、人間を不健康で不平等な都市から解放しようとした試みだった。しかしその理想が実装される過程で、選択の余地が狭まっていったのではないか、という評価が後に生まれる。

人を解放するはずの近代建築が、別の不自由を生んでしまう──そこに「ディストピア」という言葉が再び立ち上がる理由がある。

さて、話を現代に戻そう。いま私たちが立っている21世紀においても、20世紀には光が当たっていた場所が影になり蓋をされている。あるいは、その逆もあるかもしれない。

単一の「正しいユートピア」を定義することはできないが、人口減少が避けられず、さまざまな問題を抱える日本において、東京都心6区の“影”に目を向けて、その出口を描くことは、現実的であり切実だ。文化的な生活を送るための不可欠な営みでもある。今回の応募作を見ると、それは、あたかも近代都市が有機的に内包した自浄作用のようにも思える、楽しく、スリリングで、希望が詰まった現実的な思考と問いを垣間見ることができた。

審査員のひとりでもある建築家の藤本壮介氏は、自らが作った作品「未来の森 原初の森──共鳴都市2025」を引き合いにこう語ってくれた。

「本当に多様な人を受け止める都市や建築って、どうつくれるんだろう、というのが一番の問いでした。個展で提案した形が正解かは正直わからないけど、大事なのはそこじゃない。20世紀のユートピアが、実はディストピアになっていた、その現実をどう捉え直すか。『ディストピアの出口』は、いまを生きる僕ら一人ひとりに突き返されている問いだと思います」

都市の影に、出口はあるか。実験と実装

「Visional City Design Competition」の第1回のお題は“EXIT of DYSTOPIA”「ディストピアの出口」。都心6区(千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区、目黒区)を対象に、未活用地、老朽化した建築、開発から取り残された空間などを解決するアイデアを募集し、解決方法は、建築のみならず、デザイン、ビジネスモデル、法律、と間口の広いソリューションを求めた。

コンペは、2025年3月に発表され、7月末にエントリー締め切り、8月末に作品が提出された。応募は個人でもグループでも可能。応募作品は284件、20代が60%弱を占めたが、10代~60代が奮って参加し、注目すべきひとつは学生と社会人が半々の割合だったということだ。今回の審査員のひとり齋藤精一氏は、

「学生が作品で作るのはキレイで理想的なものだけど、現実的な建築はもっと湿気があるもの。対して社会人になると扱えるものに制限がかかる。どちらも現実としては正しいのかもしれないですが、『ディストピアの出口』を探すには、その両方が求められるのでは?そういった意味で、今回のような間口の広いコンペは非常に稀であり、意味のあるものではないかと思います」と語ってくれた。

今回レポートする最終審査は、2025年12月3日、原宿の〈東郷記念館〉で行われた。事前審査および一次審査を勝ち残った12作品が最終選考対象になり、それぞれの応募者のプレゼンテーションと審査員からの質疑応答を通して、最終の賞を決定した。審査員のみで行われたその最終審査会にも立ち会ったが、文字通り白熱した議論が交わされ、応募アイデアのレベルの高さと、各案の僅差に頭を悩ませる審査員の姿も見受けられた。

建築家の藤本壮介氏、谷尻誠氏、文化人類学をフィールドにする中村寛氏、ジャーナリストで編集者の林亜季氏、不動産テック企業LAETOLI株式会社代表取締役の武藤弥氏、本コンペ主催の株式会社TRIADの富田奈利次氏、そして本コンペの企画者でパノラマティクス代表の齋藤精一氏の7名の審査員たちが、各々のフィールドから多角的な視点で作品を考察した。

審査員の質疑から見えてくるコンペの本質

12組の最終候補者によるプレゼンテーションは、発表5分、質疑5分のタイムスケジュールで進んだ。ここではかいつまんで、審査員からのコメントや質問の内容を紹介したい。

「人間的優位な仕組みをプランに持ち込んだのは、ご自身の経験からなのか、あるいは意図があったのか?」(藤本氏)

「全国展開という話があったが、今わかっている範囲でいいので、どういう展開のありようがあるのか?」(中村氏)

「私たちの時代には隠していたものが、あなたたちが生きている時代に光を当てようとしているのが興味深い。リアルなところで言うと、商業的に一番優れた場所を無料開放する理由は?」(谷尻氏)

「行政の手続きや構造改革、そういったものを何か感じられて提案をいただいているのかどうか?」(富田氏)

「周辺の地域の住民や商店に対してビジネス的な影響はどうなのか、想定していることがあれば教えてください」(林氏)

「既存のビジネスとの類似点が見られるが、なぜ今これができないのか?というのを教えてもらえますか」(齋藤氏)

「どのような公共空間にしたいのかイメージをさらに説明してください」(藤本氏)

「マインドセットを変える仕組みをつくっていかないといけないのかと思うのですが、戦略はありますか?」(中村氏)

「場所を選定していただいている渋谷周辺運営は行政ですけれども、不動産はどういう運営をする想定ですか?」(富田氏)

「プランにおいて、縦の移動、横の移動をどのように考えていますか?」(武藤氏)

「既存の施設の改装ではなく、新築にしていく発想の理由は?」(齋藤氏)

「どうしてこのような提案が生まれたか、その熱量の背景はどのようなものなのか?」(林氏)

質問を読み解くだけでも、このコンペの神髄が見えてくる。「実現可能」でなくとも、「実現するためのアイデアがそこにあるのかどうか」にも重きを置いている質疑応答であった。審査員のひとりでもあり、主催のTRIADの執行役員富田氏は、審査後このように語っていた。

「明日すぐ実現できるかどうか、という基準で選んでいるわけではないんです。現実性だけで切ってしまうと、見えなくなるものも多い。だからといって、非現実だから即NG、という判断もしていない。その間にある提案をどう受け止めるかを大事にしています」

全会一致で決定した最優秀賞は?

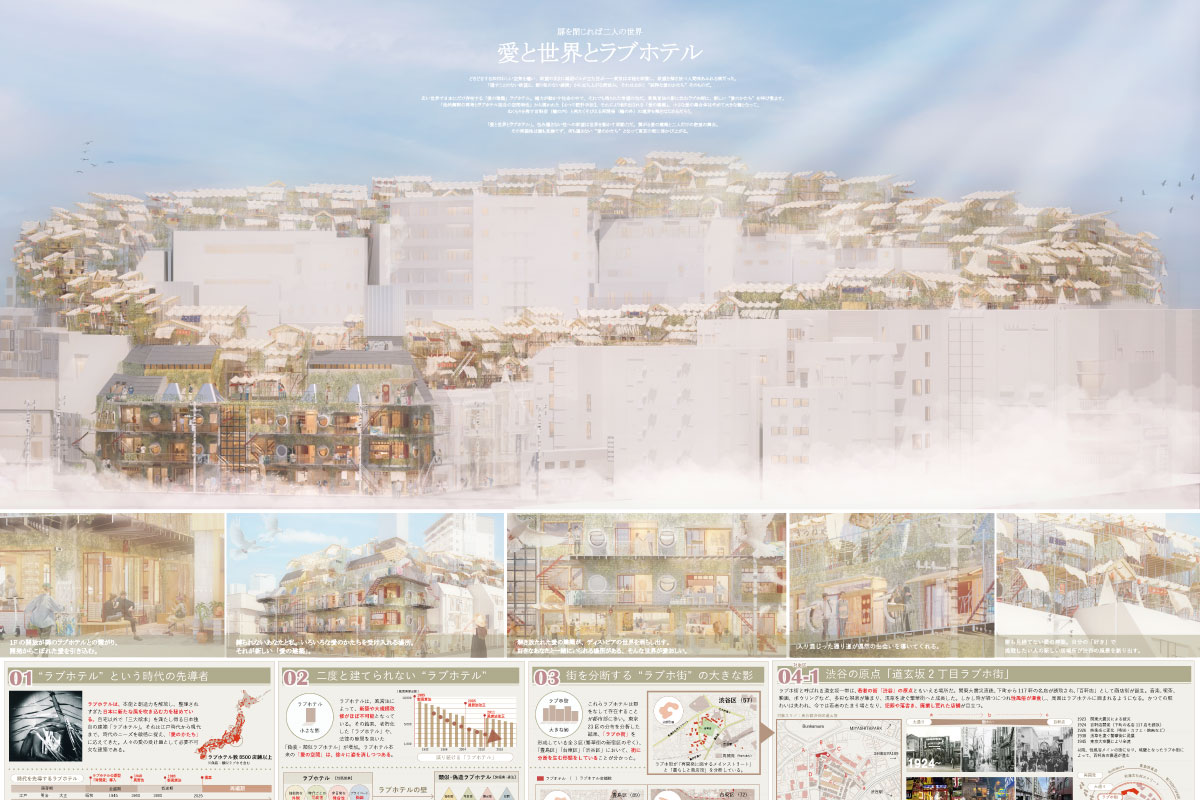

審査の結果、最優秀賞には、谷卓思氏と塚村遼也氏による、渋谷区を対象敷地とした「愛と世界とラブホテル」が選ばれた。渋谷区道玄坂にあるラブホテルが、調査により街の繋がりを分断している点に着目。風営法改正によって再生が困難な建築になっている廃業ラブホテルを敷地に、法解釈を再考し、多様な愛を受け入れる建築を提案。閉鎖的だった空間を開き、1階に居場所をつくることで分断を繋ぐプランだ。最優秀賞は、全会一致で決定。事前審査でも話題にはなっていたようだが、質疑応答時に、熱量のあるリサーチ結果によるものであることがわかったのも、評価のポイントだ。

受賞者・谷氏のコメント:「廃墟のラブホテルを見てから驚きと苦悩の連続でした。調査をひとつひとつ重ねた結果、夢がある風景を描けたと思っています」

受賞者・塚村氏のコメント:「4年間一緒にやってきて、初めて最優秀賞をもらえて。徹底的に法律や細かいロジックを考え抜いた結果、アイデアを描くという方法が共感を得るし、リアルなんじゃないかなと思いました」

審査員・藤本氏のコメント:「最近の若い人は、日常の中の違和感から問いを見つけている。それは、近代が押し付けてきた均質化への違和感とも繋がっている気がします。ラブホテルのような、標準化からこぼれ落ちた存在を再発明しようとしているのですね。優秀作品は、非常に緻密に、論理的に考えていながら、感性と夢が広がる部分が美しく融合していました。大きな世界が見えました」

審査員・中村氏のコメント:「今回、それぞれの提案やそのもとでの人びとの営みが、人類史の流れの中で、どのように位置付けられるのか、という点からプレゼンテーションを聞かせていただきました。中でも最優秀賞の作品は、『ラブ』の定義をリフレームしながら『愛し合うという文化を取り戻す』ための仕掛けが随所に散りばめられ、力強いものであったと思います」

賞は、優秀賞は2作品、COZUCHI賞、COMMOSUS賞、TRIAD賞と続く

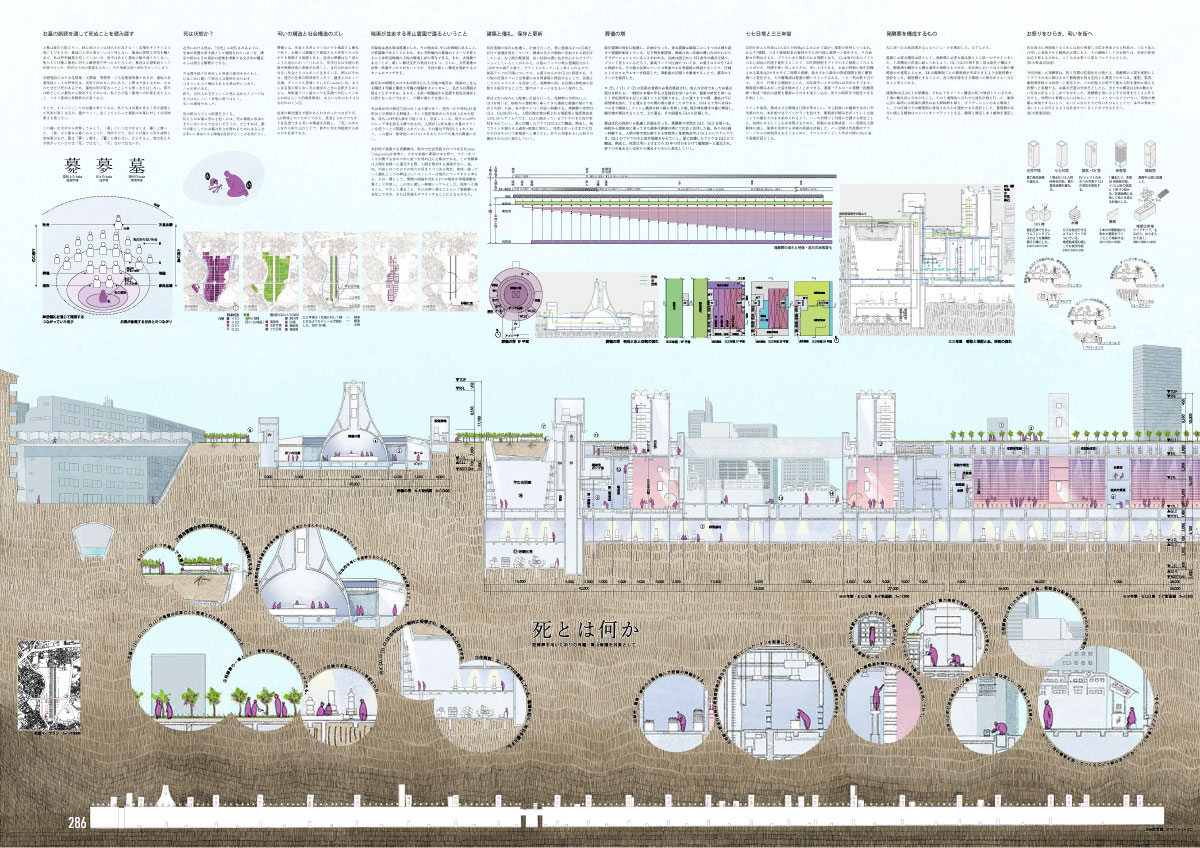

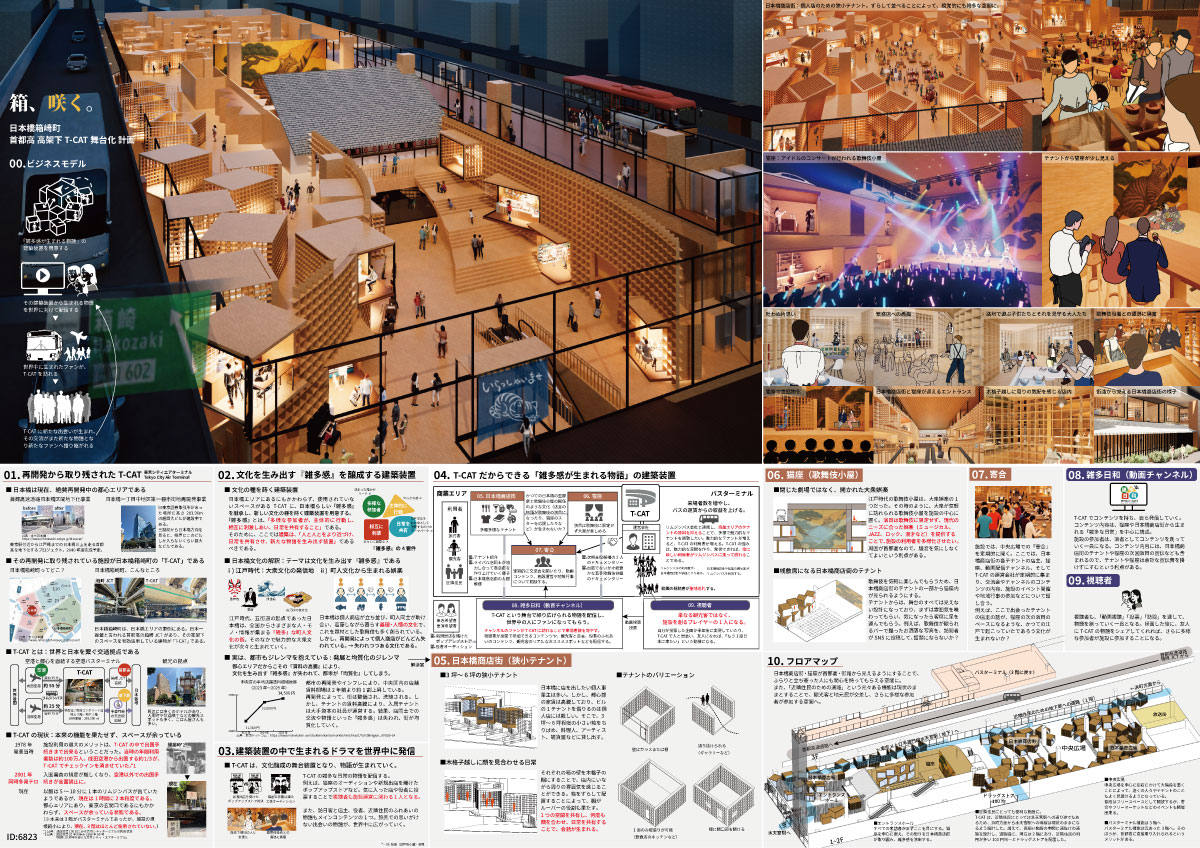

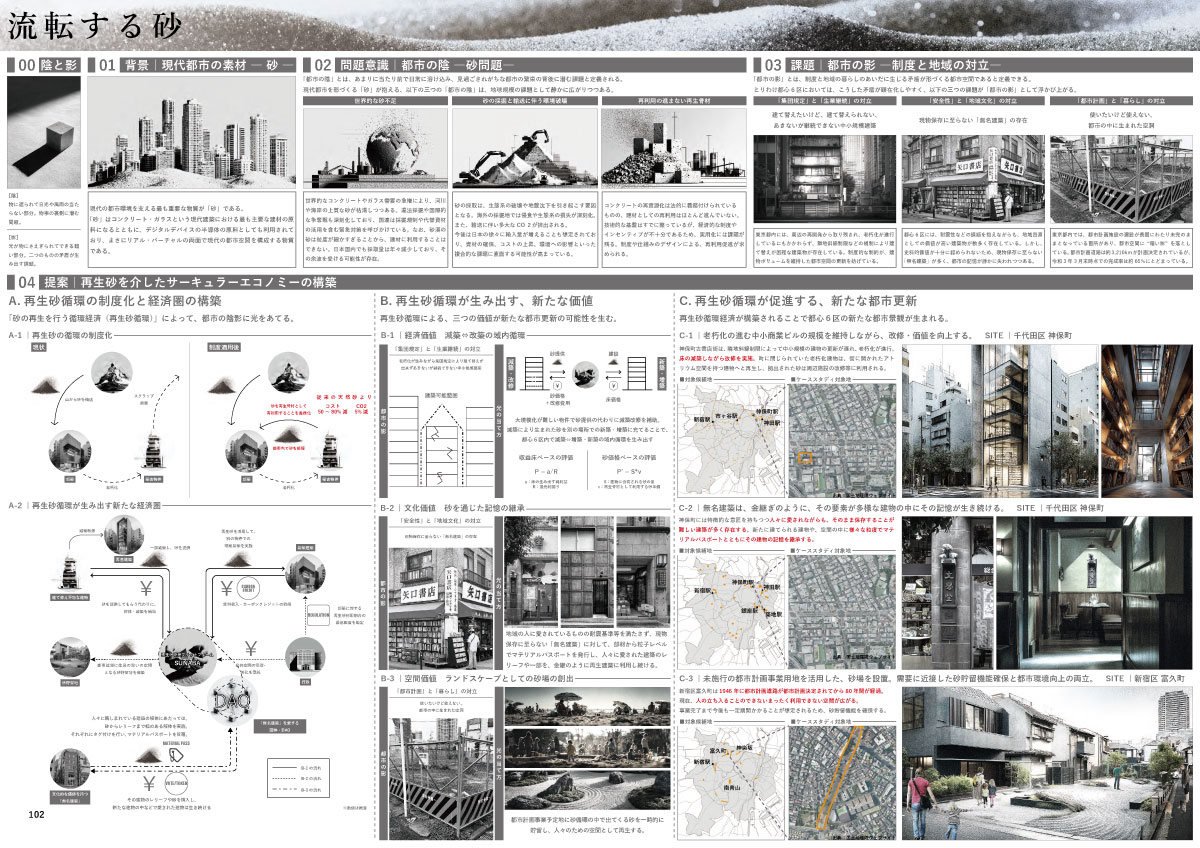

優秀賞は、西村蒼氏・中西亮介氏・伊達善行氏・平林航一氏・砂川良太氏による「Project:EARTH LINEs」と、上高原将礼氏の「死とは何か」。COZUCHI賞には松永彩歌氏による「箱、咲く。-日本橋箱崎町 首都高高架下 T-CAT舞台化計画-」、COMMOSUS賞には道家浩平氏・石黒翔也氏・鹿毛瑛文氏による「流転する砂」、TRIAD賞には中川諄也氏・本間陸斗氏・佐藤唯花氏による「街区を縫う-ガレージを縫い代とした新しい都市の見方-」がそれぞれ選ばれた。

受賞者の発表後、谷尻氏はこのようにエールを送った。

「コンペは考えること自体に意味がある。ただ、考えただけでは価値にはならない。アイデアは形にして初めて意味を持つと思っています。賞を取れたかどうかよりも、考えたことを絶対に実現するという意志を持ち続けて、設計を続けてほしい。それを育てていけば、いつか形になる瞬間に必ず立ち会えるはずです」

影と光への問いを絶やさないために

審査の後、会場では懇親会が行われ、ざっくばらんに参加者たちが話し合う時間があった。

これまでアートやデザイン関連のコンペには関わってきたが建築コンペへの参加は今回が初めてだったという中村氏。他の審査員に「建築コンペって、こんなに多種多様な応募があるものなんですか?」と問いかけると、「こんなコンペは稀だ」と、誰もが同じ答えを返したそうだ。林氏も「ビジネス系のコンペだと、実現性とか儲かるかどうかばかり見られるけど、今回は全然違った。一石を投じる面白さや視点そのものをちゃんと評価していて、そのうえでアウトプットの質も厳しく見る。その振り切れ方が、正直かなり新鮮でした」とコメントを寄せてくれた。

その言葉どおり、バラエティに富んだ受賞作の顔ぶれや、間口の広さを感じさせる受け入れの姿勢は、これまでの選考の流れを追うだけでも十分に伝わってくる。今回のコンペの企画の源を考えた齋藤氏は、ある種の総合格闘技的なものだったという。なるほど、この細分化、多様化された都市を考えるには、建築デザインのみならず、不動産、財務、アート、あらゆるジャンルの知恵が必要になってくるのだろう。

都市に落ちる影の出口を探す「Visional City Design Competition」。その問いは、確かに重い。理想として掲げられた、あるいは掲げられている、もしくは掲げられもしない影は、そこをしっかりと見つめなければ、光は当たらない。たとえ光が差しても、実現性を帯びないと、問題はただ溶けて消えてしまう。その狭間を行ったり来たりする、この営みは、今回だけではなく、来年も再来年も続けていくとのことだ。

確実なる答えはまだない。問いを手放さず、考え続け、実現可能な点を掴み取っていくこと。その一歩目が、このコンペでは確かにあった。