その手紙を受け取ったことで何十年も以前の恋情がふたたび燃え盛り、胸が痛み、涙が溢れて止まらなくなるようなことはなかった。小学生のころ姉にレースのリボンを隠されたことはいま思い出しても腹立たしいし、もっと幼いときにたった一度追い回されたせいでいまだに犬を(チワワやプードルでさえ)おそろしいと思うのに。

あれほど切実に誰かを思ったことはない、あれは一世一代の恋愛だった──すくなくともそう記憶している相手がじぶんに宛てた、まごうことなき恋文。その効力も、こんなものかと思った。あるいは時間というものは、それほどまでにひとを遠くまで運んでしまうものなのかとも。

手紙がわたしのもとに届くまでのいくつかの偶然の顛末には、もちろん驚かされた。教訓を与えられた気もした。頭で考えるだけでなく、紙に書くこと。絵でも音楽でも表現すること。それはただそれだけで重大な創造だ。巧くても、拙くても関係ない。かたちになった時点でそれは他者になる。他者になってこそ当人からきっぱりと離れて、そうして思いがけないほど遠くに漂着することもある。そんな偶然をこれまで短くない人生で、何度となく目にしてきた。この手紙もそのひとつだ。

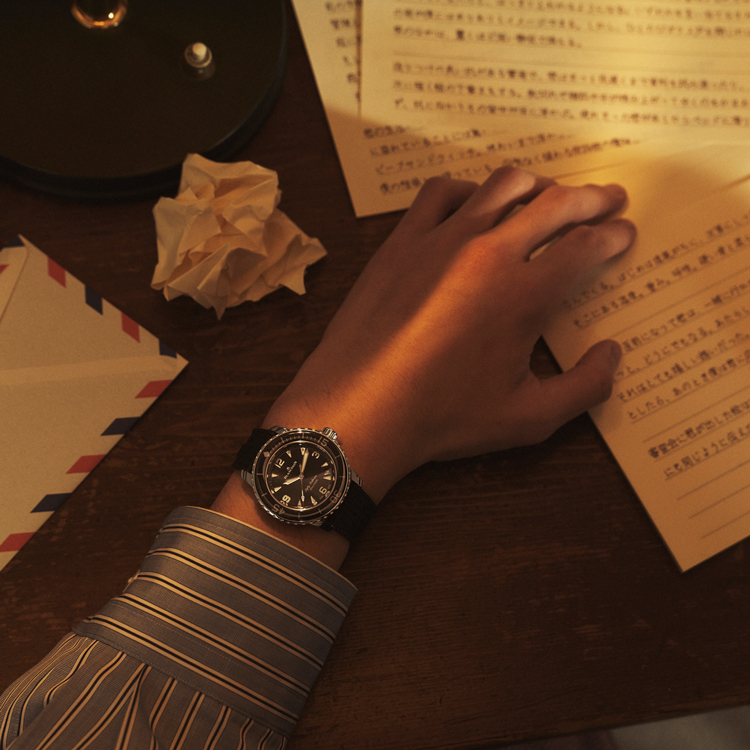

それゆえにこそわたしは、ともあれ返事を書くことにする。若いころよりも大雑把になった字で便箋を綴る。あのころの気持ちを思い出すことなんてできない。覚えている感触もあるにはある。しかしそれはひとつの方角から捉えた、ひとつの山の景色のようなものだ。山は360度それぞれに姿が異なっていて、本来それらをいっぺんに眺めることなんてできない。恋の渦中にいるあいだだけ、それが可能になる。あのころのわたしのなかには、あなたを見ずとも、あなたに触れなくとも、たえず聳えている強い思いがあった。山頂から尾根のあちこちにいたるまで明確に、なんの疑いもなく感じていられた。

弱く優しかったかつての恋人。愚かで勇敢だったわたし。どちらでもいい、どちらか一方にでも言葉を届けることができたら。そう想像することは愉快だ。

Rへ

長い年月を経て手紙を受け取った。便箋は古び、文章は途切れていた。わたしはもう歳をとってしまったけれど、あの日々のことはよく覚えている。

当時のわたしが受け取ったのは、まったくちがう文面だった。あなたはたぶん手紙を書き直した。あたりさわりのない、やけに明るい、それでいてあなたらしい知性に富んだ手紙は、異国で暮らすわたしの気持ちを和らげてくれた。けれどそれがあなたから届いた、最後の手紙だった。

偽っていたのはなにもあなただけではなかった。あのときわたしの暮らしは、うまく運んでなどなかった。ルームメイトのサラはいびきだけでなく、いじわるも酷かった。冷蔵庫の中身が何度も勝手に捨てられていた。ひどく歳をとった尊大な教授から思い出したくないような目にもあった。わたしは醜く太ったり、少女みたいに痩せたりをくりかえした。それでも絵は描いた。純粋な意地がわたしの手を絶えず動かしつづけた。

二年目の夏、どうしようもないことが起きた。そのこともいまはもう書きたくない。とにかくあのときわたしは、たまらなく苦しかった。そして寂しかった。日本に帰ろうと思った。周囲もそれを勧めた。もしもあのときあなたからの手紙が届いていたら、わたしは一も二もなく空港に向かっていた。間違いなく。母や姉はきっと、わたしを軽蔑しただろう。父さえも眼鏡の向こうの瞳に落胆を浮かべたはずだ。それでもあなただけは一週間でも、一ヶ月でも何も言わず、ただわたしを受け止めるのだろう──あのころ、そんな想像を幾度もした。

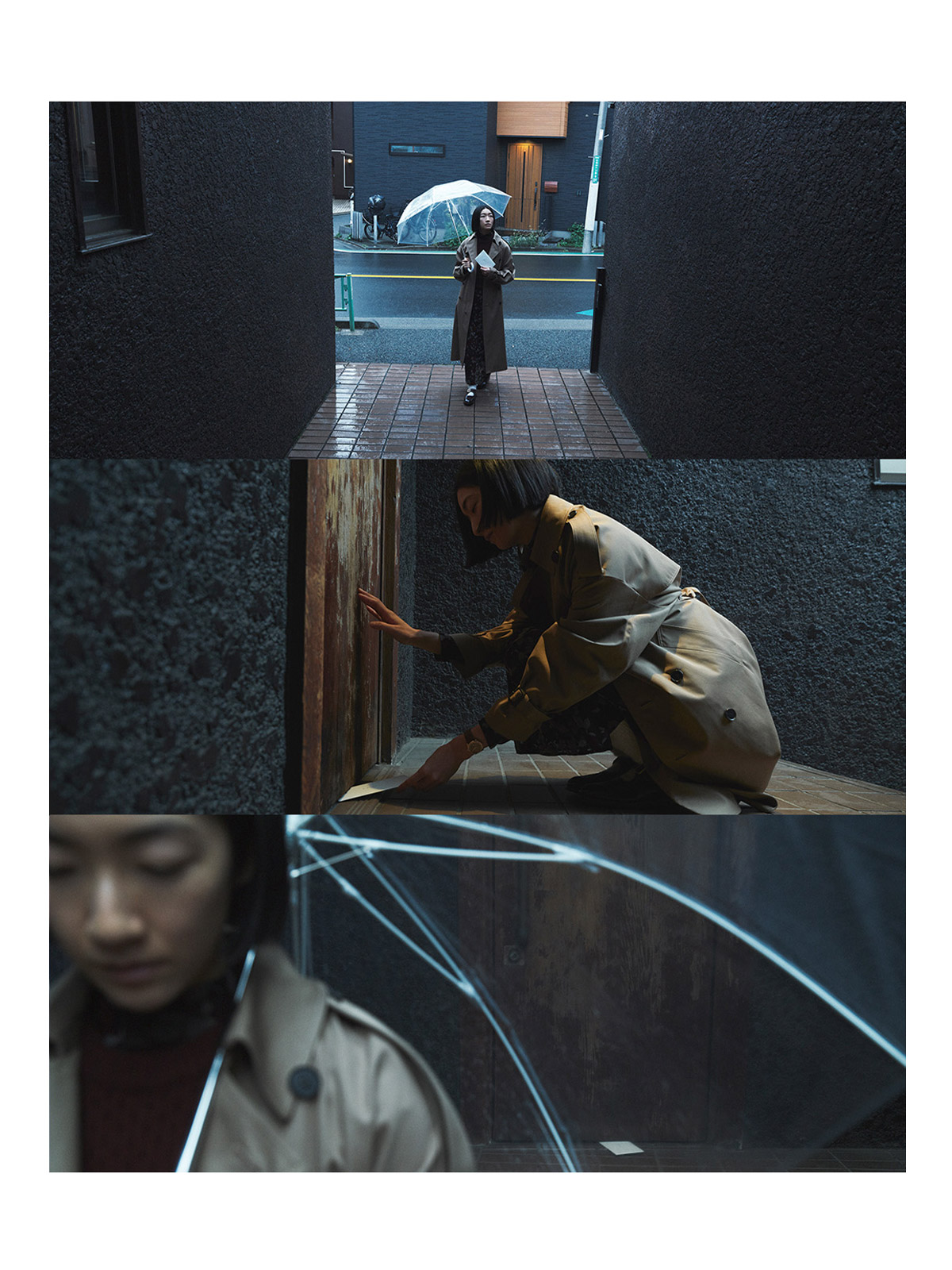

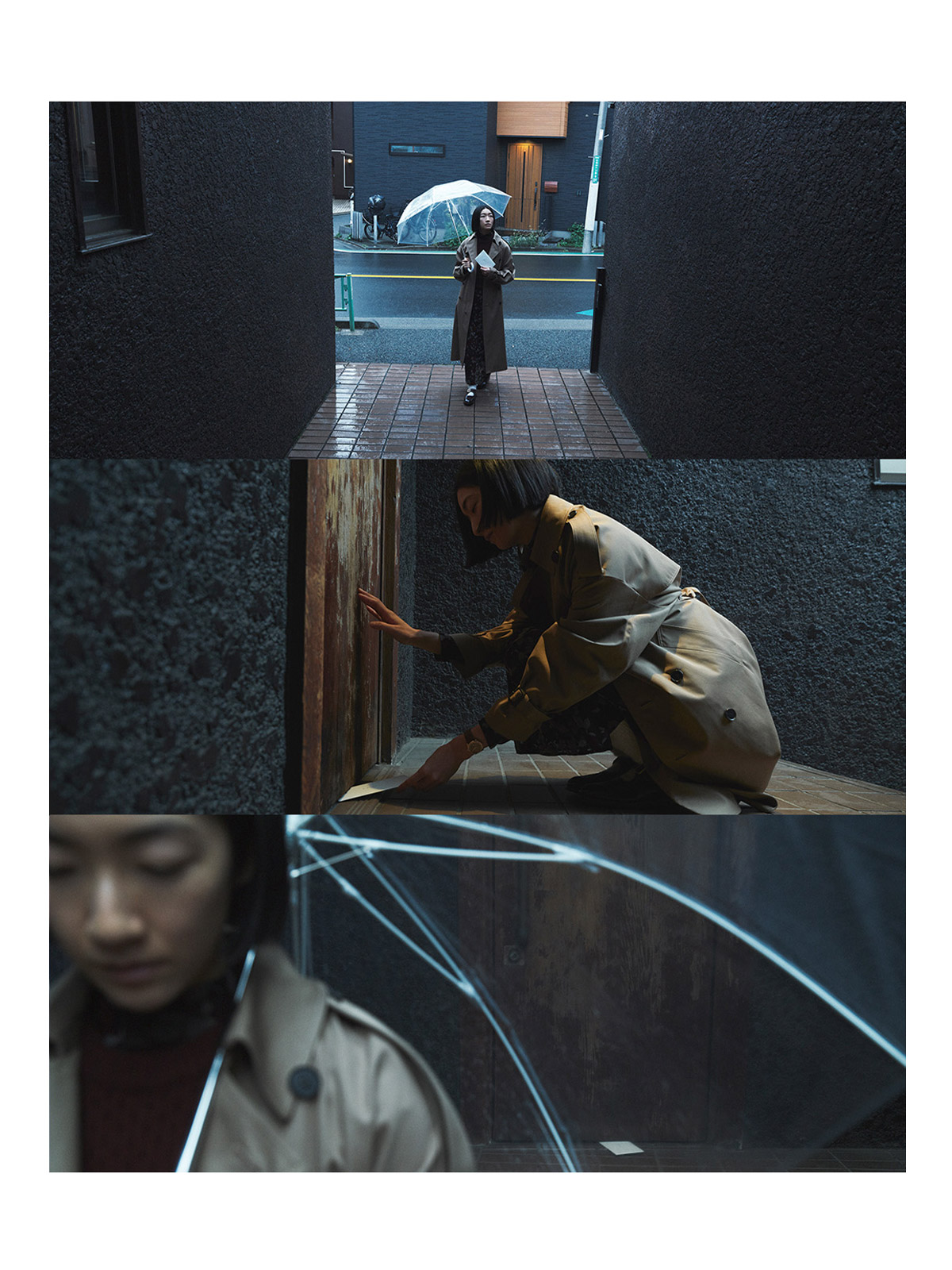

抱えきれるだけの荷物を抱えてわたしは空港に向かう。そうしてチケットカウンターで、値段もろくにたしかめずにチケットを買う。十数時間のフライトはあっという間にすぎる。成田空港に着くとわたしはいくつもの電車に乗り、バスに乗り、あなたが便箋に記した町へ向かう。どこかで最終を逃すかもしれない。停留所で夜を明かすことになるかもしれない。でもそれはなんてことない。投函された手紙そのもののようにわたしは、一直線にあなたのもとへ向かう。

そうしてわたしはひとびとが働き出すよりも早い時間に、あなたの暮らす家の前に着く。手紙に書かれたとおりの重厚な扉がそこにはある。わたしはきっとノックをするまえに二度、三度と深呼吸をする。瞼を閉じて、はじめに口にする言葉を考える。それでもまだ頭に浮かんでいないうち、腕は勝手に扉をノックをしている。ノックをしたあとになって慌てて髪に手櫛を入れて整える。

扉の向こうに立つあなたはきっと、あの困ったような顔でわたしを迎えるのだろう。出会ってまもない頃にはそれは、わたしを迷惑がっている表情なのだと思った。しかしそれはあなたの喜びの顔なのだと、次第にわかった。喜びをはっきりと浮かべてしまってはそれがかえって相手を縛ることになるのではないかとおそれる、複雑で、臆病な喜びだった。

ようやく頭に浮かんだ言葉を、わたしはおそるおそる口にする──テラスをみせて。ゆっくりと頷くあなたにつづいて、わたしは家にあがる。まだ戸惑いと気恥ずかしさのなかにいるふたりは黙ったまま廊下をすぎ、リビングをすぎ、手紙に書かれていたとおりのテラスに立つ。鳥の声に耳を澄ませる。たしかに珍しい鳴き声がするけれど、それがどんな声であるか、わたしにはまだ聞き分けられない。これは夢の景色なのではないか。わたしはきっとそう唐突にじぶんを疑うだろう。そうしてふりかえり、あなたのことをじっとみつめるのだろう。あなたはわたしのそばに寄るだろうか。手を取ったり、抱きしめたりするだろうか。

キッチン、キャビネット。それに書斎や寝室。手紙に書かれていた場所をわたしはひとつずつたしかめる。いつまでだってここにいていいと、あなたはきっと言ってくれる。ずっとここにいたい。冗談めかして言おうとしてわたしは失敗するだろう。失敗してこぼれた涙のことも全部わかってあなたは、素知らぬ顔でコーヒーを淹れてくれるのだろう。

何日か、何週間かが経ってようやく、わたしは書斎の長い机をつかい、おずおずと絵のことを考えはじめる。本を読み、音楽を聴きながら、異国の地でくじけてばらばらになったじぶんをかき集めはじめるのだろう。やがて描くべき絵が、ぼんやりとわたしの頭に浮かぶ。小さなスケッチブックに下書きをくりかえし、用いるべき色の検証を重ねる。そこまで至れば、あとは太陽が空を横切る速度で絵は進んでゆく。リビングや、テラスや、あちこち場所を変えながら、あたらしい絵がかたちを成してゆく。

もうここで手紙を終えるべきかもしれない。でももう止められない。若いわたしは絵を描きつづける。あなたという庇護を得て、しかしあなたという存在をほとんど無視して。そうして数ヶ月か、数年ののちにわたしは、ふたたび海を渡ることを考えはじめるのだろう。そしてそれはやがて動かしがたく、見逃しようもない、巨大な山としてわたしの心に聳えるようになる。わたしはもういちど、まったくおなじ傷をあなたに負わせるだろう。その家を去り、海を渡り、あらたなルームメイトと喧嘩をしたり、とんでもない教授に平手を打ったりするのだろう。

そうして結局はいまのわたしとおなじような場所にたどりつき、おなじように人生をかえりみるのだろう。あとに残ったものといえば、ひとつの家には到底収まらない量の絵のほかにはない。しかしそこに一抹の寂しさはあっても、過去を悔いる思いはない。

ちがっていることがひとつだけある。その時間に生きるわたしは、鳥の鳴き声を聞き分けられるようになっている。それは喜びの声か。それは警戒の声か。進むべきかとどまるべきか──どちらを選んだとしても刻みつづける時の音だけが、いま便箋を前にするわたしの耳に届いている。

もう手紙を終えることにする。封筒にはいる程度の小ささの、あなたがかつて求めてくれたわたしのあたらしい絵とともに便箋をおさめる。遠い時間をこえ、かつてのあなたの家の玄関先にこの手紙を置く。そんな光景を思い浮かべながら、封を閉じる。

![BLANCPAIN[ヴィルレ コンプリート カレンダー]](https://media.brutus.jp/wp-content/uploads/2025/12/sq6654N_3646_55B_Villeret_Complete_Calendar_Soldier_Face.jpg)

![BLANCPAIN[ヴィルレ デイト ムーンフェイズ]](https://media.brutus.jp/wp-content/uploads/2025/12/sq6126N_3646_55B_Villeret_Calendar_Moonphase_Soldier_Face.jpg)

![BLANCPAIN[ヴィルレ ウルトラスリム]](https://media.brutus.jp/wp-content/uploads/2025/12/sq6651N_1142_55B_Villeret_Extraplate_Soldier_Face.jpg)