ただの一冊のノートブックは「作品」に変わりうる

ミケランジェロの「復活のキリスト」などの美術品展示によって2025 大阪・関西万博のなかでもひときわ注目を集めるイタリア館。「Art Regenerates Life(芸術は生命を再生する)」がテーマのパビリオンのなかで、小さな文房具を題材とした展覧会が開かれた。

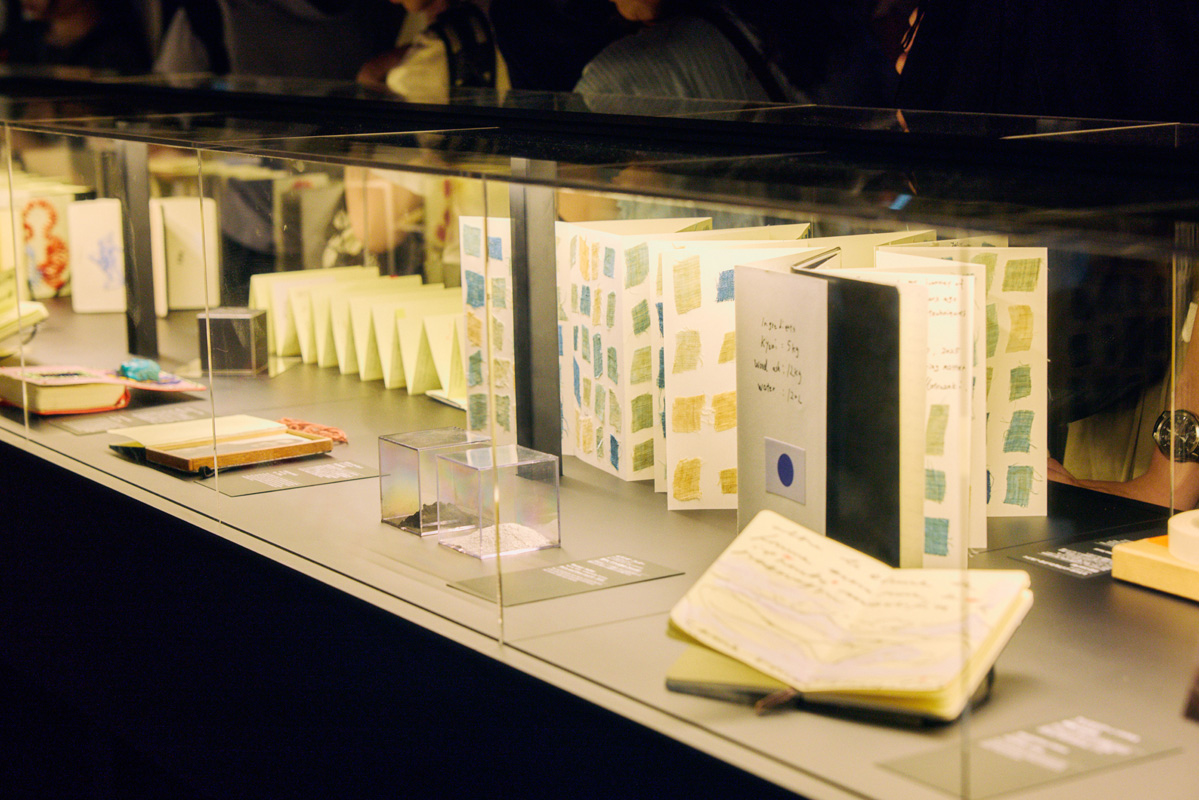

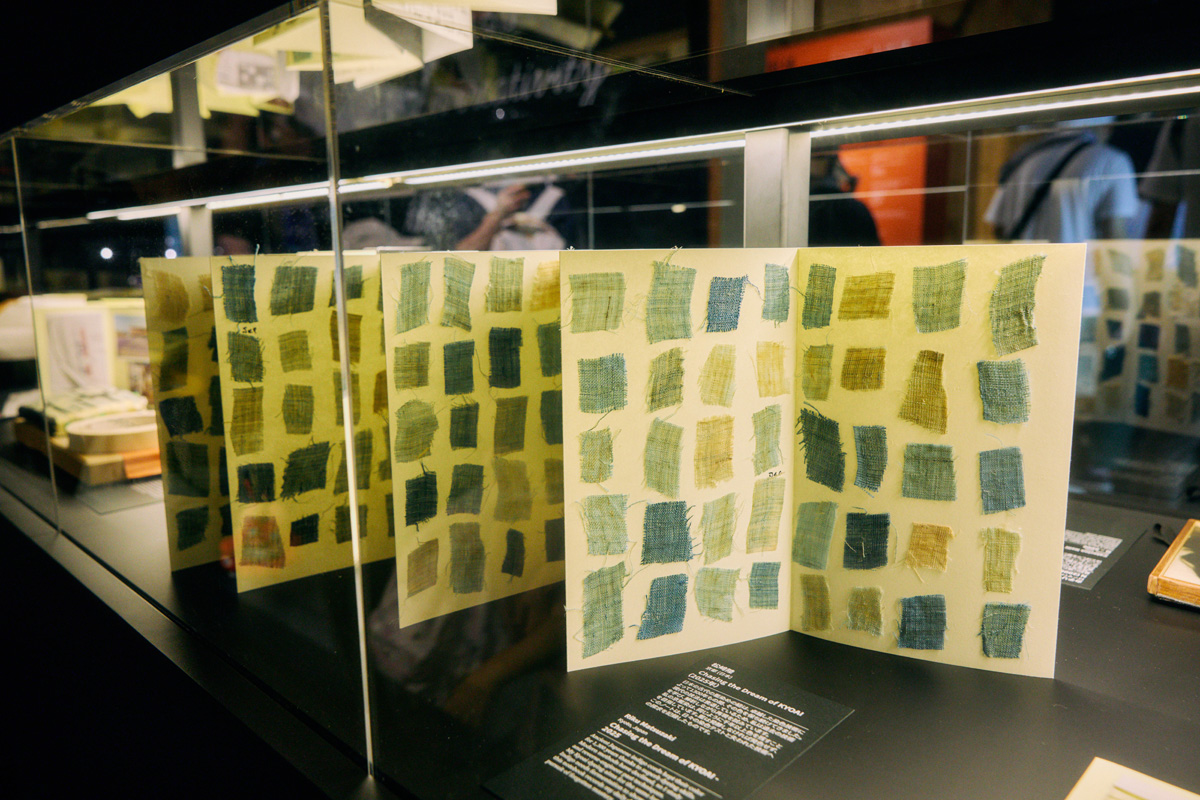

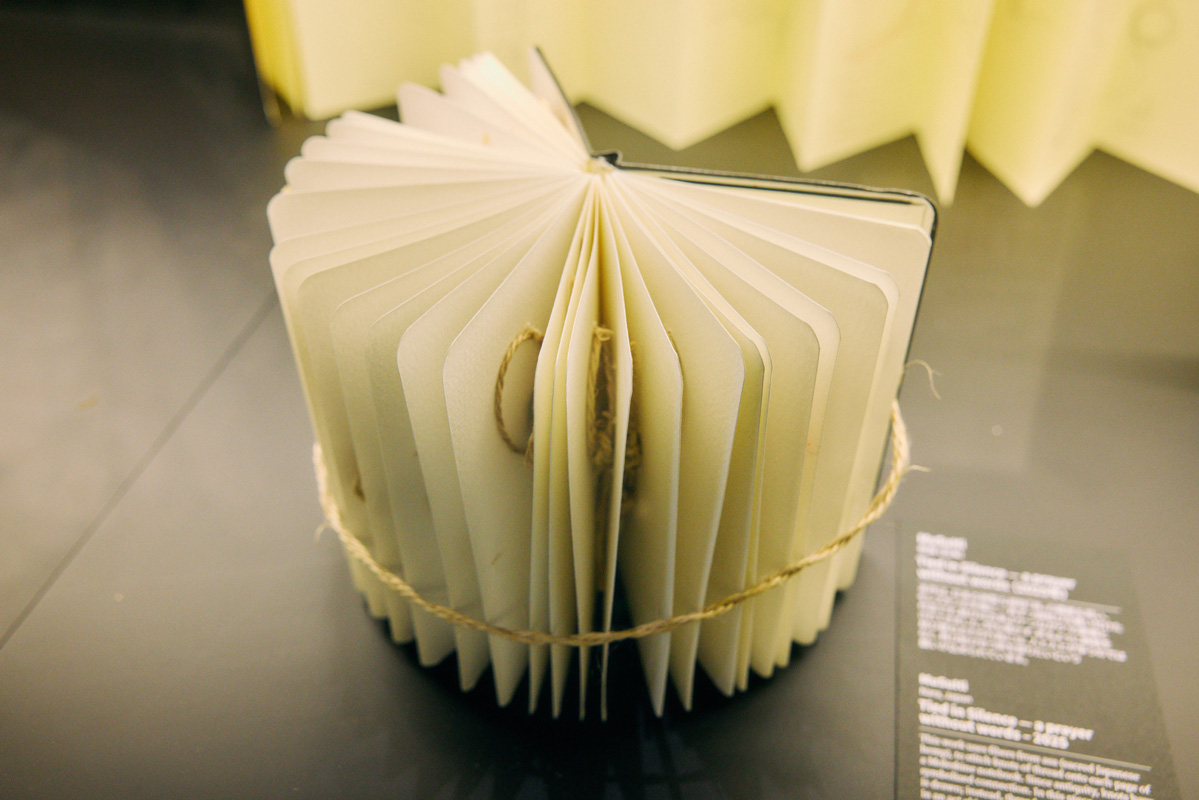

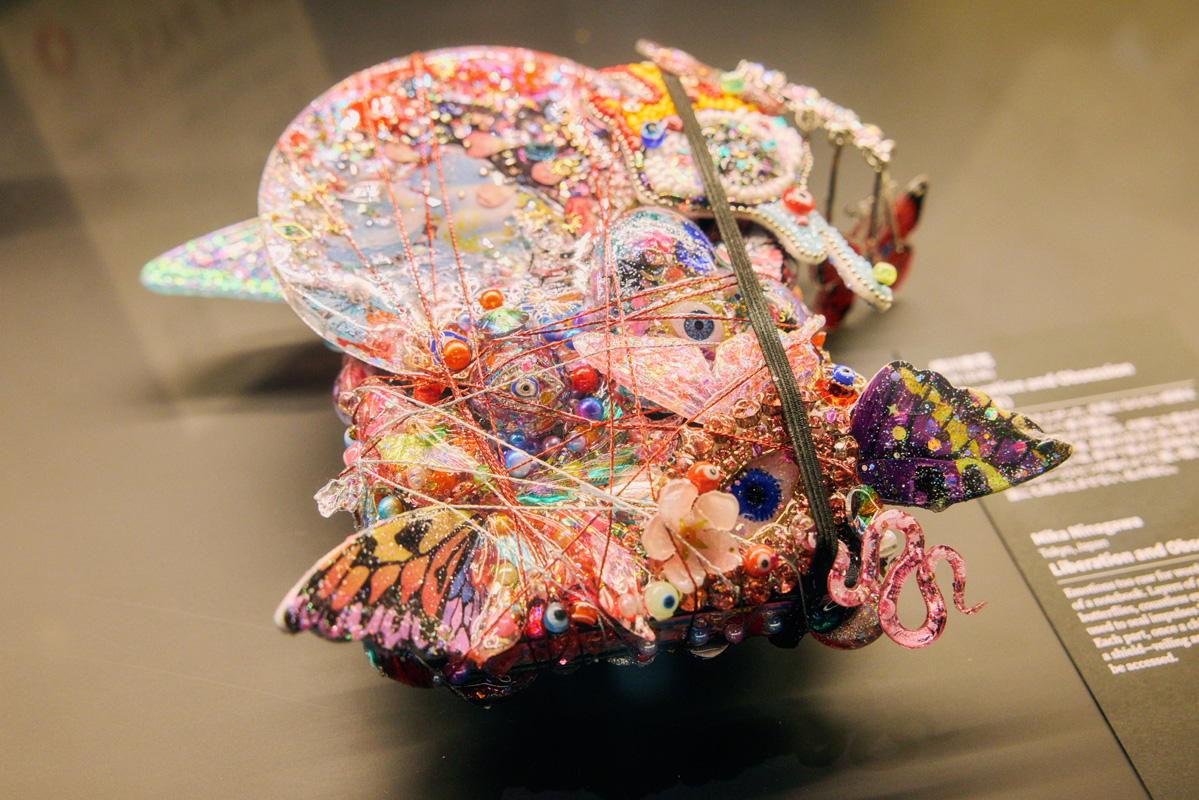

『Detour Osaka』展に並ぶのは、イタリアで創業した〈モレスキン〉のノートブックを、世界各地のクリエイターが思い思いに“作品”に仕立てたもの。

手描きのデッサンを見せるものもあれば、意外な素材を用いて装飾した一冊も。この展示は、NPO団体であるモレスキン財団が2006年から続けているプロジェクト「Detour」の一環。多様な分野で活躍する人に、ノートブックをメディウムとした創作を依頼する取り組みだ。

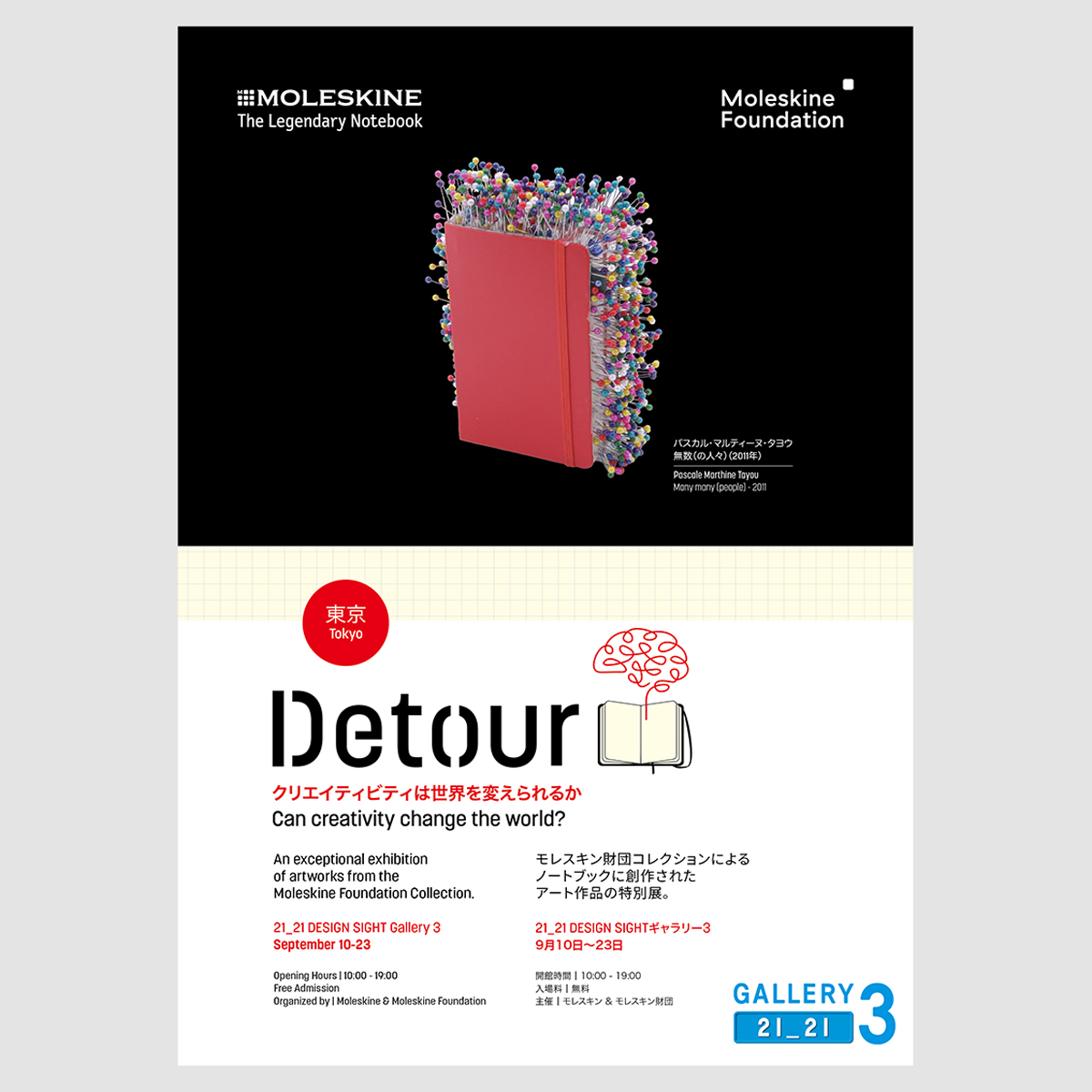

「Detour」は、デザイナーや建築家、ミュージシャンなど様々な才能が自由に創造性を発揮する場でもある。それを支えるのは「Can Creativity Change the World?(クリエイティビティは世界を変えられるか?)」というモレスキン財団の問いかけだ。

文字であれ絵であれただの線であれ、ページに描かれるものは常に何かを表現している。私たちが普段何気なくノートブックを使うことも、創造性の発揮と言える。モレスキン財団は、この「クリエイティビティ」という軸をモレスキン社と共有しながら、豊かな未来のための活動を続けている。『Detour Osaka』展オープン時には2団体のCEOが揃い、トークセッションを開催。文化と芸術の未来を語り合った。

「紙」という超ローカルに描かれたものが、グローバルな世界を変えていく

〈モレスキン〉ブランドを擁するモレスキン社と、社会貢献活動を行うモレスキン財団。それぞれ独立した組織ながら、クリエイティビティへの信頼で繋がっている。トークセッション後、アダマ・サンネとクリストフ・アーシャンボウがBRUTUS.jpのインタビューに応えてくれた。

──『Detour Osaka』の68名の作品、どれも個性的で見入ってしまいました。コレクション全体は1,600点にのぼるそうですね。

アダマ

2006年のスタート以来、どんどん関わるクリエイターが増えていくので、このプロジェクトは“創造性のリレー”だなと思っています。

クリストフ

しかも今回は、イタリア館に展示されているミケランジェロやダ・ヴィンチの作品と並べるなんて本当に光栄です。

アダマ

作家に依頼をするときは、ただノートブックを渡すだけなんです。「これで好きなことをして」と託したら、後日“驚嘆のギフト”となって戻ってくる感覚ですね。

クリストフ

アダマは、〈モレスキン〉ブランドを最大限に活用してくれているんですよ。我々の仕事はたしかにノートブックを販売することではありますが、社会的責任も自覚しています。製品を提供するだけでなく、それが世の中にもたらす価値を常に考えていたい。

──ブランドと財団は、紙とペンでクリエイティビティを支えるという使命を共有しているということでしょうか。

アダマ

はい。この財団がユニークなのは、モレスキン社設立時にすでに構想されていた点。成功の暁に社会貢献を始める企業もありますが、我々の場合は、会社創業者のなかに最初から文化や芸術への思いがあって生まれたんです。

クリストフ

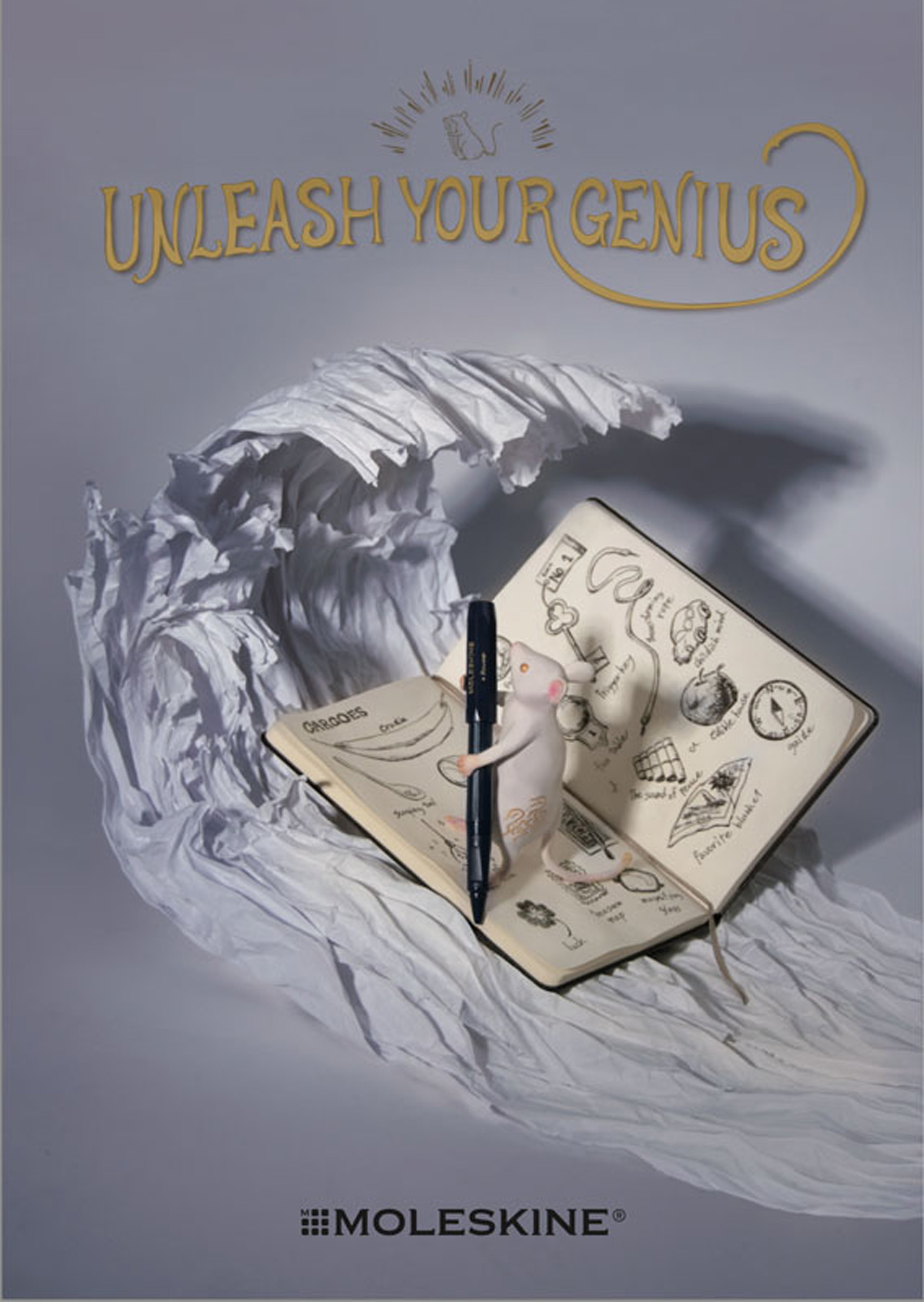

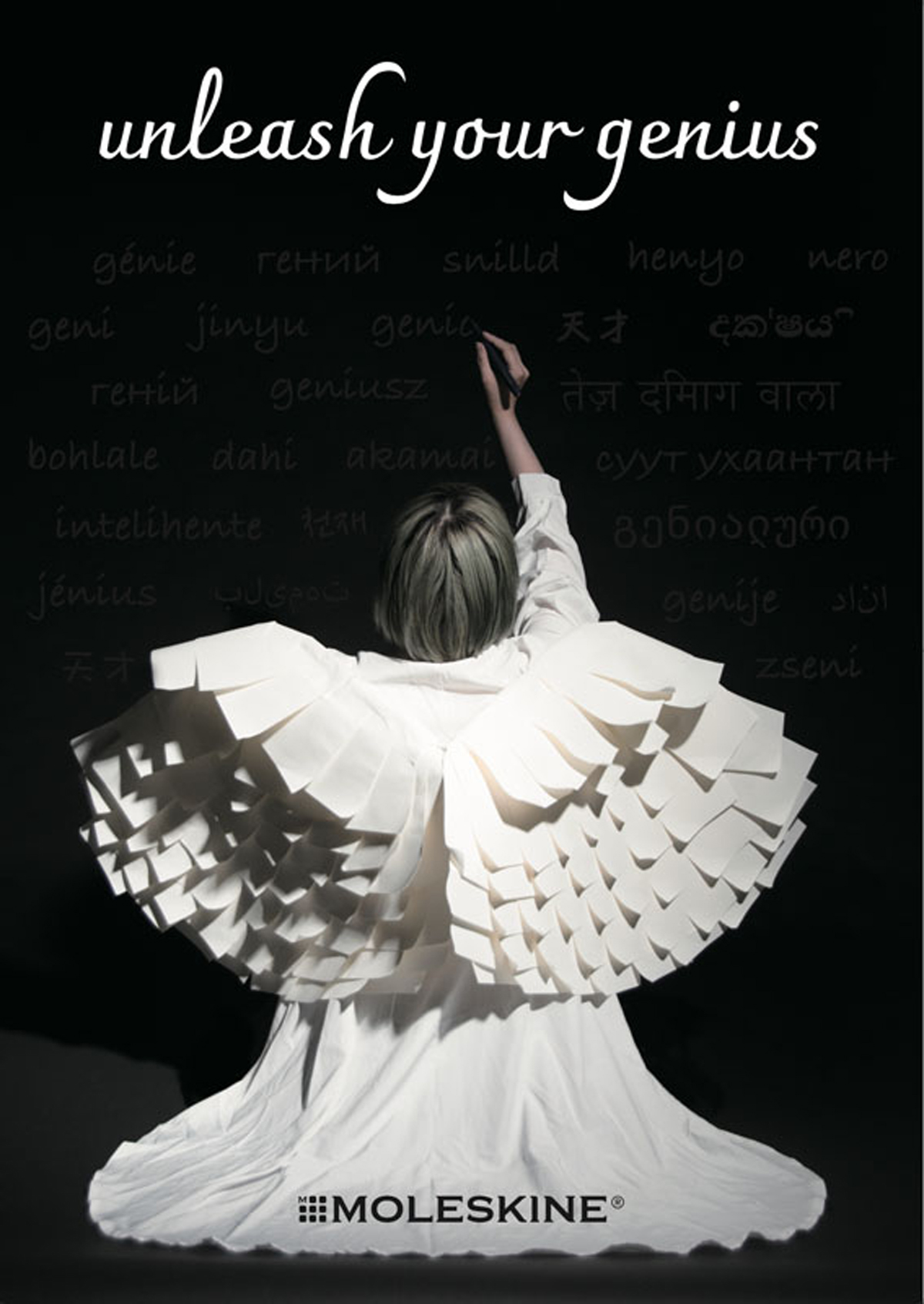

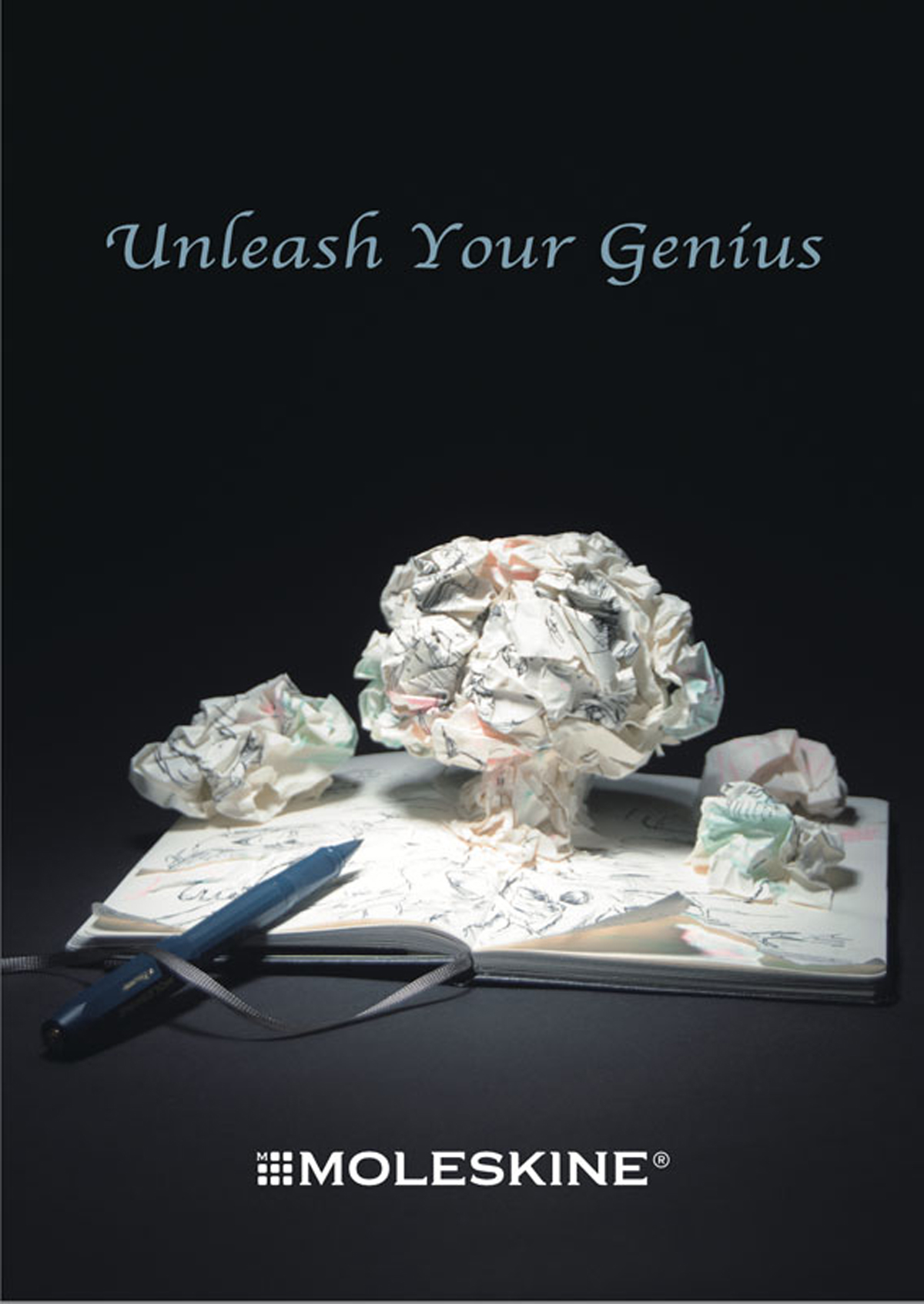

だから、モレスキン社と財団とは兄弟のようなもの。ノートブックを通して多くの人が自分の才能を見つけること。このゴールに向かってそれぞれにアプローチをしています。大阪芸術大学の学生たちとポスターアワードを実施しました。

合言葉は「Unleash Your Genius(才能を解き放つ)」。〈モレスキン〉は、誰のなかにも才能が息づいていて、ペンと紙がそれを育むと信じています。手で書く、書くことによって脳の14以上の領域を活性化することは、最近の科学でも証明されているんですよ。

最新技術で効率を上げて、本当に人生は充実するのか?

──財団のメッセージ「Can Creativity Change the World?(クリエイティビティは世界を変えられるか?)」にはどんな思いが込められているのでしょう。

アダマ

チェンジメーカーを応援したいんです。クリエイティビティとは変化を起こす力であり、未来はそれによって切り拓かれていきます。モレスキン社が使った「Genius」という言葉とも通じています。「天才」とはすなわち変革者のことですから。ミケランジェロもダ・ヴィンチも、問題を解決しようと勇気を出して表現をした。こうした才能が人間らしさの核となっている気もします。

──「人間らしさ」とは?

アダマ

数字では捉えられない、物事を動かすための想像力でしょうか。最新技術を駆使して効率を上げても、それで人生が充実するかというと違う。私自身はSFドラマ『ブラック・ミラー』も大好きですし(笑)、テクノロジーに興味はあります。でも、科学はあくまで人のためのサービスであるべき。

クリストフ

正直、私はデジタル化の波のなかでパニックになりました。けれど、ブランドの役割を整理すると結局「(効率ではなく)体験を与えること」に尽きる。近年は「モレスキン スマート」というタブレットも販売していて、アナログとデジタルの間に橋を架けたいと思っています。

アダマ

以前、ある高名な物理学者が「もし明日科学の本がすべてなくなっても、すぐに同じ内容が書かれるだろう。だけど芸術品は違う。特定の時間、場所、人によってのみつくられるものだからだ」と話していて。これを聞いて一層クリエイティビティを大事にするようになりました。

──文化普及や教育支援にも取り組んでいると聞きました。

アダマ

財団は200を超えるコミュニティの支援を行っています。たとえば、カメルーンの刑務所で音楽プログラムを実施。刑務所の問題は出所者が罪を犯して戻ってきてしまうこと。ところが、この企画参加者の再犯率はとても低かった。音楽に触れて自身のクリエイティビティを発揮したことが、内面の変容を導いたのだと思います。

目指すのは、グローバル&ハイパーローカル

──「Detour」には「迂回路」などの意味がありますよね。

アダマ

多様な土地を巡るイメージからつけた名前です。〈モレスキン〉は国際的なブランドですが、展覧会は毎回本当に雰囲気が違う。それはやはり、ある特定の瞬間にしか生まれ得ないものがあるから。

クリストフ

ノートブックとは畢竟“スペース”ですよね。手に触れられる物で、フィジカルな空間を必要とする。だから、ある場所に紐づけられたローカルな存在と言える。

アダマ

それが誰かの表現媒体となった途端、まだ見ぬ世界を感じさせてグローバル性を帯びる。創造行為は、体験としては局地的。ただ、どこまでも広がる力を秘めている。そう考えると、我々の目標はグローバルかつハイパーローカルな機会をつくるということですね。

考えを深く掘り下げたいときに、ひたすら書く

──最後に、お二人自身がどのようにノートブックを使っているか聞いてもいいですか。

クリストフ

毎日15分ほどかけて、頭に浮かんだことを書き出しています。若い頃は、ページに電話番号を書いてちぎって渡すといった使い方もしていましたね。今思うと、友人や将来のパートナーと一切れの紙を通して繋がるなんて尊い経験でした。

アダマ

私は、ノートブックとはややカオティックな付き合いをしています(苦笑)。考えを深く掘り下げたいときに、ひたすら書く。読み直したりもしません。でも、手で記したことのほうが記憶に残る気もするんですよね。

クリストフ

パーソナルな営みに関わるものだからこそ、〈モレスキン〉はあくまで身近で親密なブランドでありたいとも思っています。

アダマ

「アート」ではなく「クリエイティビティ」の語を使っているのも、同じ意図があるんですよ。アートと言うと、限られた人だけが属するもののように響きかねない。けれど、創造性を持つためには突出した存在である必要はない。唯一無二の良さがあればいいんです。

次世代の担い手をサポートするアワードも開催

インタビューでも語られた〈モレスキン〉の「Unleash Your Genius」プロジェクト。その一つが、大阪芸術大学と共同開講した2025年前期「デザインプロジェクト」の授業だ。受講学生は紙とペンを使いながらオリジナルポスターを制作して、アートコンペティションに参加。そして、2025 大阪・関西万博にて入賞者の表彰式が開かれた。

自分の天分に気づき活かしていこうと呼びかけるメッセージを、デザイン科の学生たちがめいめいに表現。授賞式ではクリストフが学生たちに賞状と記念品を手渡し、大阪というローカルに根ざす才能の芽吹きを祝った。今日まで無名だった“誰か”がノートブックに描いた創造性は、未来で世界を変えるかもしれない。

なお、2025年9月10〜23日には『Detour』展が東京にも巡回する。「21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3」を会場とし、⻑⾕川祐⼦とSKAC(SKWAT KAMEARI ART CENTRE)がキュレーターとして参加。

新たな日本人アーティストも複数加わり、ノートブックの表現の地平を広げる。