鴻巣の地名の由来にもなったコウノトリ伝説

埼玉県鴻巣(こうのす)市には、その地名にまつわる伝説が残っています。その昔、この地には「木の神」と呼ばれている大木があり、人々は「神の木」として崇めていました。しかし、その木は供え物をしないと災いを起こすので、人々は困ってもいたのです。そんな時、コウノトリがやってきて、神の木に巣作りをし、産卵しました。すると大蛇が現れて、卵を食べようとしましたが、コウノトリは大蛇に立ち向かい、見事に撃退したのです。

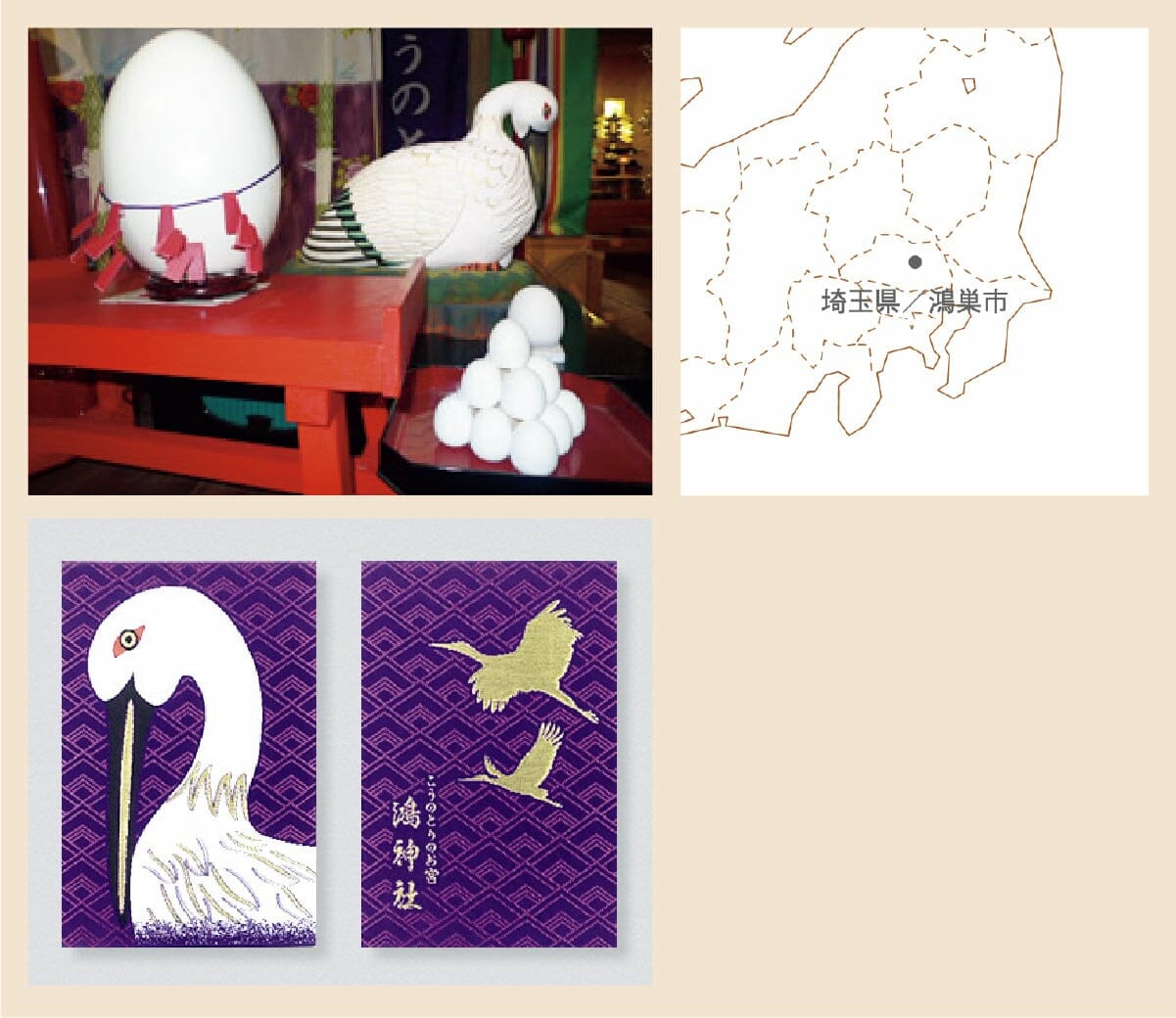

その後、木の神も災いを起こさないようになったことから、木の下にお宮を作り、土地の守り神としました。いつの頃からか、コウノトリが巣をかけた場所、としてこの地が「鴻巣」と呼ばれるようになったそうです。そして、その木の下のお宮は〈鴻(こう)の宮〉と呼ばれるようになりました。

これが現在の〈鴻(こう)神社〉です。コウノトリは子授けの御使いとしても知られることから、鴻神社には様々な子宝祈願の縁起物があります。中でも平安時代より伝わる「這子(ほうこ)人形」は有名で、子供が生まれたときにそばに置き、病気やケガ、そのほかの天災を代わりに受けてくれる身代わりのお守りです。