選・文:馬飼野元宏(音楽ライター)

最大のフェロモン歌手は勝新で決まりか?

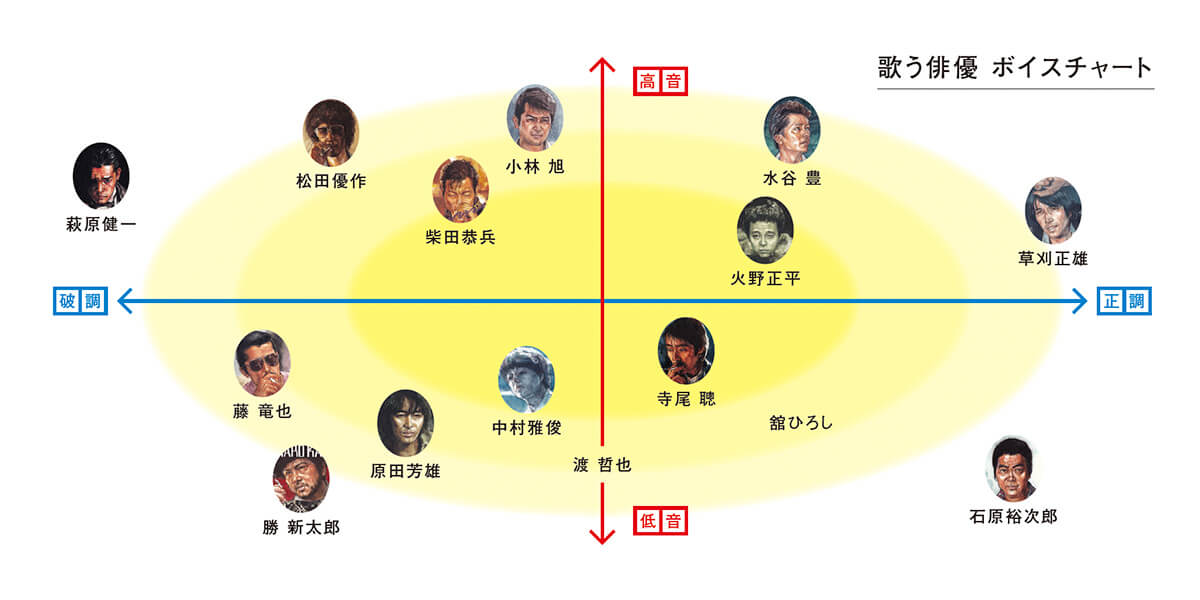

歌う俳優が最初に活躍したのは、50〜60年代の映画黄金時代。ことに日活映画は石原裕次郎(11)、小林旭(12)の2トップを筆頭に、渡哲也や吉永小百合など、数多くの歌う俳優を輩出した。

これは当時、映画会社が地方の劇場回りの際、所属俳優が歌うことで一種のファン・サービスをしていたことに関係がある。そして、映画の中で主演俳優が歌うことで、レコードもヒットするという相乗効果が期待されたのだ。

裕次郎の場合、なんといってもその低音の魅力である。60年代まで、低域歌手の定番はムード歌謡であった。「銀座の恋の物語」「夜霧よ今夜も有難う」など、裕次郎のムード歌謡は、グラスをくゆらせ女を口説く、都会のいい男の象徴であった。

彼の低域は絶大な包容力を感じさせ、「ブランデーグラス」など、普通の歌手ではただの演歌になりそうなところ、裕次郎の囁くような甘い低域ヴォイスによって、大人の男の色気が零れ落ちてくる。

一方の小林旭は、ハイトーン・ヴォイスが特徴。「自動車ショー歌」などのノベルティ・ソングと、「北帰行」などの寮歌、愛唱歌の両側面を得意としていた。

声が高いからコミカルな歌が似合うが、逆に壮大なスケール感と抒情性も出せる。甲高い声の官能性は、後者の路線に顕著で、アキラ・フリークであった大瀧詠一作曲の「熱き心に」は、最後の転調部分でアキラならではのゾクゾクする色気が表出する。

日活で裕次郎の後輩にあたる渡哲也は、代表作「くちなしの花」に見られるぶっきらぼうな歌いっぷりが、本人のキャラクターと合致して、独自の魅力を放っていた。

そして、最もフェロモン要素の高い俳優歌手といえば勝新太郎(13)。その男性フェロモンのダダ洩れぶりは『夜を歌う』に収録の「サニー」のカヴァーが白眉で、ラウンジ・ミュージック風のピアノをバックに歌う姿は、男でもとろける。

酒場で女を口説くような鼻歌感は、余裕と受け取れるが、もともと長唄三味線方の名取でもあり、音楽的な才能も破格だったのだ。あの声で毎日囁かれたら、中村玉緒でなくても、生涯ついていこうと思わせてくれるはず。

そして男性俳優の歌、ことにラブソングでは、その向こう側に具体的な女性が像を結ぶのが最大の魅力である。主人公に抱かれているのは、さぞかしいい女に違いないと、容易にその絵が浮かんでくるのだ。