〈エスパス ルイ・ヴィトン東京〉では、「ポスト・ブラック」を代表するアーティストの一人、ラシード・ジョンソンによる《Plateaus》(2014年)の日本初の個展が開催されている。本展は、フォンダシオン ルイ・ヴィトンが所蔵する選りすぐりのコレクションを世界的に紹介する「Hors-les-murs(壁を越えて)」プログラムの枠組みで企画された。

Courtesy of Fondation Louis Vuitton © Rashid Johnson

Photo credits: © Keizo Kioku / Louis Vuitton

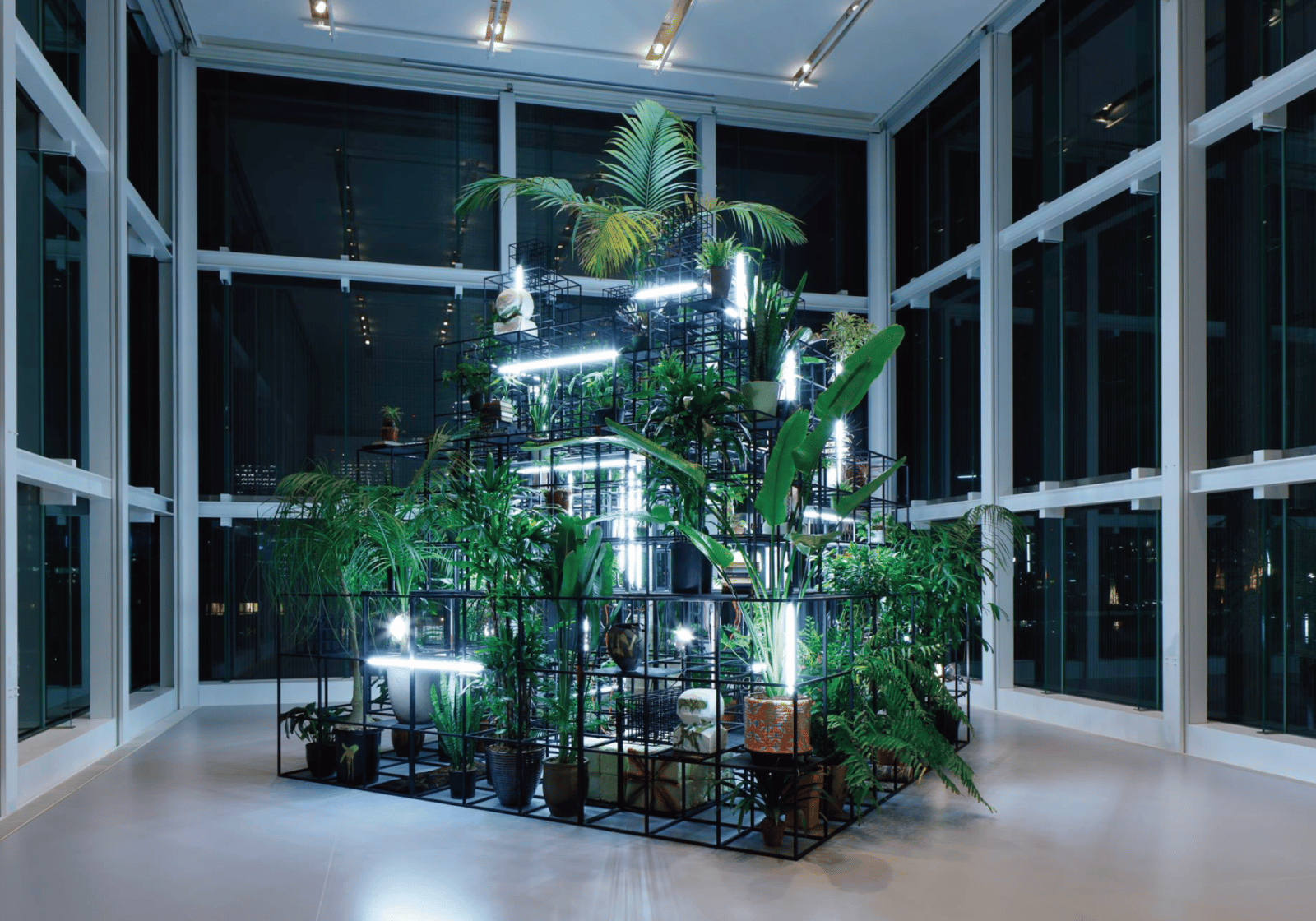

会場には、巨大なジャングルジムのようなフレームが立っていて、その中に南国風の観葉植物や本、絨毯など、様々なものが置いてある。ところどころ、スプレーで書きつけた跡もある。遠くから見ると、生い茂った一つの大きなプランターのようだ。意味ありげなものが点在しているようでいて、一見して、これが何を示しているのか理解することは難しい。

この作品について、作家本人はこのように語っている。

「私が用いる素材にはどれも実用的な用途があります。シアバターは、体に塗ること、そして、それを塗ることでアフリカ人らしさの獲得に失敗することを物語ります。本は情報を広めるもの。狙いは、すべての素材が『異種混交』して、私を著者とする新たな言語へとなることです。骨組みは、この異種混交のためのプラットフォームです。それは、コロニー化されるべき未知の空間として存在しています」

ラシード・ジョンソン(1977年生まれ)は、シカゴ美術館附属美術大学で写真を学び、2001年、初の写真作品シリーズが、「ポスト・ブラック」と呼ばれるポスト公民権運動世代の一翼を担うものとして、米国でたちまち評判を得た。2006年にニューヨークへと移り、活動内容は、彫刻、絵画、ドローイング、映画、パフォーマンス、インスタレーションまで多様化している。

ポスト・ブラックとは、アフリカ系アメリカ人によるアートの一つで、単なる「黒人アーティスト」として一括りにされることを拒み、自らのアイデンティティの複雑な再定義を要求するクリエイターたちで構成されていた。西洋美術の歴史が強固な下地としてある現代美術において、マイノリティを出自とするアーティストとしてのアイデンティティの模索は、より一層込み入ったものになる。

本展で見られるジョンソンのインタビューにおいても、アメリカで育ったジョンソンにとって、自らのルーツであるアフリカが一般的に消費されているアフリカのイメージと混濁し、どこか人ごとのようにも感じられてしまう矛盾を語っていた。

ジョンソンの家庭では、アメリカの歴史とアフリカの歴史、政治と哲学がともに重要視されてきたという。継父は彼に文学、作家、思想家(ジェイムズ・ボールドウィン、ヘンリー・ミラー、ジェイムズ・ジョイス等々)への関心を導き、歴史家の母は歴史に対する深い敬意を植え付けた。そのため、彼の作品は、自身の文化と、ミュージシャンのサン・ラやブーツィー・コリンズから、アーティストのヨーゼフ・ボイスやデイヴィッド・ハモンズまで、極めて多様な影響を反映している。

今回展示されているインスタレーション《Plateaus》に点在する、植物、木材、シアバター、陶器、さらには本や無線機器といったモノたちは、彼自身を表す記号の断片でもある。そして、文化的、個人的、人種的なアイデンティティに疑問を投げかける。ジョンソンは、これら記号のすべてをトレースすれば彼自身になれると言うが、もちろんそんなことは誰にもできない(彼はインタビュー中で、別の世界線にはいるかもね(笑)、と語っていた)。

なんとなく南国風というイメージで見てしまっていた植物も、原産地は熱帯だったり砂漠だったりとバラバラらしい。しかし、ジョンソンが「異種混交」と言う通り、植物もまた、もといた土から離れると、その環境に適合するべく変化をしていく生き物だ。異なる植物やモノが同じフレームの中に置かれることで、そこには新たなグループが生まれ育っていく。ただ、同時にそれら一つ一つがもつ背景やストーリーは実に多様だ。この状況に、ジョンソン個人を重ねて見ることができる。

Courtesy of Fondation Louis Vuitton © Rashid Johnson

Photo credits: © Keizo Kioku / Louis Vuitton

「……もちろん、このような作品を読み解くのは容易ではありません。私の子供時代のシアバターが、ハロルド・W・クルーズの本『The Crises of the Negro Intellectual』(黒人知識人の危機)とどんな関係があるのか?あるいは『アルコホーリクス・アノニマス』(アルコール依存症の自助会)の本と?あるいはヤシの木と?見る人は、これらのものを組み合わせ、それに行為主体性を与えはじめます。

こうしたインスタレーションは時間を必要とします。それに空間と時間を与えた後で、アーカイヴという概念への言及、私の子供時代の個人的なアーカイヴについて知ることができるのです……」(ラシード・ジョンソンによる《Plateaus》についての言及)

とりわけアメリカ国内では、今もなお人種差別が大きな問題としてあり続ける。この作品がもつある種のわかりにくさは、鑑賞者のおおざっぱな理解をやや批判的に刺激するとともに、相互理解の難しさも物語っている。複雑さをそのまま提示することで対話の切り口を生み出せるのも、アートの良いところ。時間をかけて作品に向き合い、理解を試みる行為そのものを楽しんでみてほしい。