宗教画や神話画の背景に描かれていた風景。独立した主題となるのは17世紀のこと。

物画同様に今ではすっかりお馴染みの絵画ジャンルだが、独立した絵画ジャンルとなるのは17世紀のオランダでのこと。それまでは自然の情景や田園風景は、写本の挿絵や宗教画・神話画の背景として描かれていた。

緻密な描写でリアリティあふれる風景であっても、現実の特定の場所ではなく、理想化された世界の一部の情景として表現されてきた。

だが宗教改革の影響で宗教画の需要が減っていくなかで、人々の関心は身近な主題へと移っていく。風景画においてもそれ以前の高い場所から風景を見下ろすような視点ではなく、人の目の高さを意識した身の丈に合った視野で、現実の街の風景や海運国家であるオランダを象徴する海上の帆船や港風景などの海景画も数多く描かれるようになった。

空の広がりや大気の表現、季節ごとの自然の変化など、細やかな観察が重ねられ、19世紀になるとフランスのバルビゾンという村で制作した画家たちや、イギリスのターナー、コンスタブルら、身近な風景のなかに「美」を見出す画家たちが登場する。

ここから印象派まではほぼ一直線だ。19世紀半ば頃に開発されたチューブ入りの絵の具のおかげで、画家たちは屋外での制作が可能になった。印象派の画家たちは、現実の光を色彩に置き換える試みに挑む。

当初は酷評されるばかりであったが、色を混ぜずに筆で画面に置いていく筆触分割の画法は、より多くの画家たちに受け入れられるようになっていった。

ジャン=フランソワ・ミレー 「春」

ミレーはごくたまにこんなぎらっとした絵を描きます。こう云う絵を見ると実は穏やか気に見える他の作品にもそう云う部分がチラと覗くのが見えてきます。作家も作品もわかった気になったら何も見えてこないものですね。(山口)

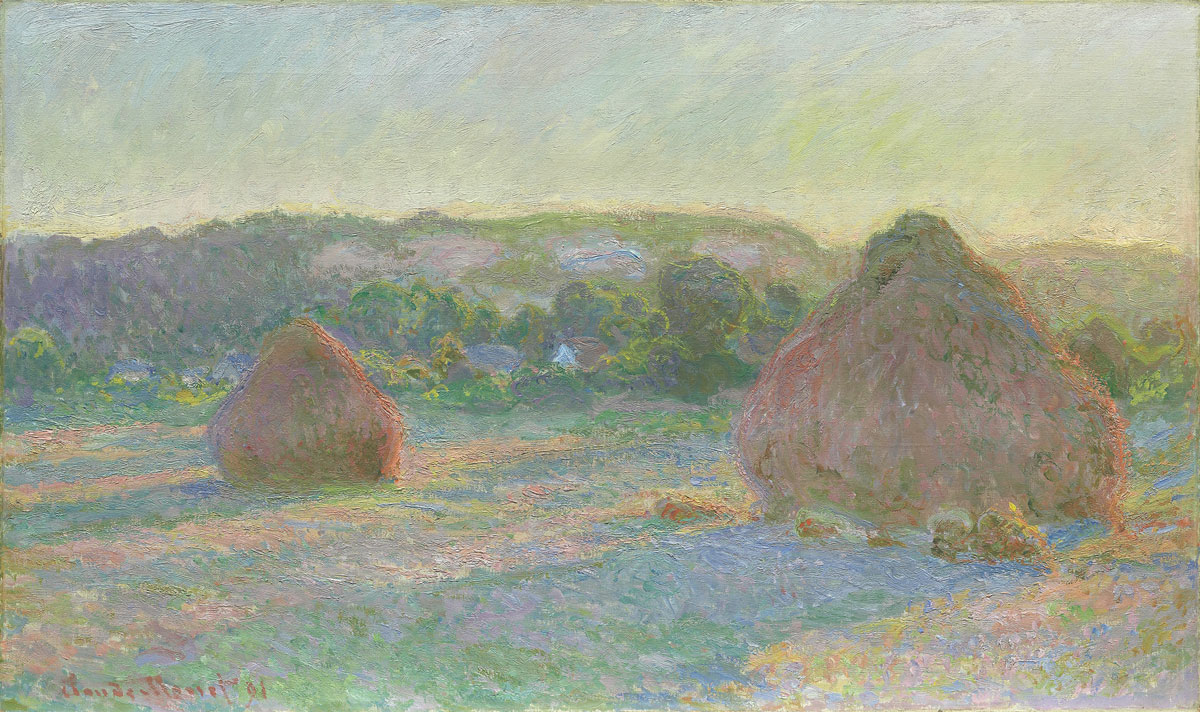

クロード・モネ

「積みわら」

スポット照明は光が丸く円を描きますが、光源の四辺にフィンをつけてスポットが四角くできるタイプのものがあります。この四角を絵の四辺丁度に合わせて照らすとライトBOXの様に絵自体が発光して見えます。

そうした照明の展示を国外のモネ展で見た事がありますが、そうすると彼の絵は照明以上の一寸信じられない位の輝きを放つのです。ああそうか!と何やら物凄く腑に落ちた記憶があります。そして、そんな風な展示をされなければ気付けない己の鈍感を恥ぢたものです。(山口)

アルフレッド・シスレー

「モレ=シュル=ロワン郊外のポプラ並木」

青色は波長が短いせいで大気中に拡散し易く物の陰の部分にたまりがちです。白壁の陰の部分を写真に撮ると青く写った経験はないでしょうか。

こう云う陰の部分に青みを見出したのが印象派で、それによって不透明色を使いながらも陰の部分に奥行きを出せる様になったのです。シスレーのこの絵は正にそんな青に満ちており鮮烈な心地良さを味わえます。(山口)

ジョセフ・マロウド・ウィリアム・ターナー

「雨、蒸気、速度 グレート・ウェスタン鉄道」

ヴェネツィアでまるで金色のカーテンに包まれる様な夕景に出会った事があります。ターナーもヴェネツィア旅行から絵が変わったとされていますが確かに彼にはあれにそっくりな絵があります。

しかしあの夕景を再現することではなく物の位相に気付き、それを語り得る絵画言語を探し始めたと云う事でしょう。(山口)

ポール・セザンヌ

「サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール」

セザンヌ晩年のパレットには他の色に比して異様に大量の白絵の具がのっています。彼の中後期以降の作品を模写してみると解るのですが、確かに白を沢山使います。遠くの物ほど霞んで彩度が落ちてみえますが、セザンヌは彼の絵の秩序立った奥行きの為の彩度調整を、全ての色に白の混色で行っています。

更にそうして作られた色は想定される距離と光源に対する向きによって厳密に使い分けられ、類の無い空間表現の一助となっています。(山口)