京都を舞台にした写真芸術祭として定着した「KYOTOGRAPHIE」。今年も開催される運びになったと聞いて、駆け足でめぐってきた。

「KYOTOGRAPHIE」は毎年テーマを掲げて、それに添った写真家、アーティストの展示を市内の様々な会場で展示している。京都ならではの歴史的でユニークな会場での展示も魅力の一つになっている。

今年のテーマは「ECHO」。時間を越えて過去から未来へ、空間を越えて個人から世界へ、コロナ禍で様々な制限があるなかで、さまざまなECHO~呼応〜を写真がどう引き受け、伝えることが出来るのだろうか、そんなことを考えながら見て回った。

まずは三条通り

京都文化博物館で行われているアーウィン・オラフの展示。会場に足を踏み込んで最初に現れるのは作家自身が白い三角帽をかぶって人気のない街をさまよっているシリーズ。自らの隔離生活を嘲笑的に描いている。変わって「森の中」と題された一連の作品では大自然と人間の対比を捉えたランドスケープと、気候変動によって移住を余儀なくされた人々のポートレートで構成されており、モノクロームの写真には静かに訴えてくるものがある。

そこから烏丸通りを渡って

HOSOO GALLERYでは、パリにあるヨーロッパ写真美術館(MEP)のキュレーションによる5人の若手写真家・アーティストによるグループ展が見られる。

照明を落とした会場でまず鮮やかに目に飛び込んできたのが、マルグリット・ボーンハウザーという写真家。その色彩と陰影の切り取り方が美しい。マノン・ランジュエールは自らのスタイルのポートレート写真と、アノニマスなファウンド・フォトを組み合わせ、さらにテキストやオブジェを重ねることで不協和音が響くようなストーリーを紡いでいて、完全にコンテンポラリー・アートの語り口を感じる。

アデル・グラタコス・ド・ヴォルデールは曖昧な記憶を和紙に投影し、ニナ・ショレ&クロチルド・マッタの二人組の撮った映像は、フィジカルな官能の表現をどんどん曖昧に抽象へ昇華し、光の戯れで魅せてくれる。

この場所の展示に選ばれたのが、女性作家ばかりということが気になってうかがったところ、ケリングが2015年よりアートとカルチャーの分野で活躍する女性に光を当てることを目的として行ってきた「ウーマン・イン・モーション」という活動の一環だという。MEPもまた若手女性写真家の支援を目的に「Studio」を開設している。

建仁寺の中にある両足院

毎年個性的な展示をみられるのが京都建仁寺塔頭両足院。今年は、ヴェルサイユ宮殿の歴史ある「王の菜園」で脈々と受け継がれる希少な古代種の野菜をポラロイドに収め続けているというトマ・デレームの展示と、長崎県雲仙市で在来種・固定種を守り続ける有機農家の岩崎政利氏の活動を追ってきた八木夕菜さんの展示が見られる。

どちらも「種」を受け継ぐことに注目をした作品が畳の上に並ぶ。うつむきながらの写真鑑賞もいいが、離れの特別な展示へと向かう際には、庭を歩いて大きく息を吸うことも出来る贅沢な時間が待っている。

3.11(東日本大震災)から

10年目の節目

今回、2011年の東日本大震災からの10年という節目にあたって、二条城にはそれに関連した展示が集められたという。実はお邪魔した際にはまだ設営の真っ最中だったのだが、タイミング良く居合わせた作家さん達から直接お話を聞く機会となった

世界中で竹工芸を使ったオブジェを披露している四代田辺竹雲斎さんによる作品「STAND」は自然の脅威に立ち向かう力強さを表現しているという。そのスケールもさることながら、複雑に織りなされた竹のパワーが訴える力は圧倒的で、明らかに巡った中、一番の「映える」展示である。華道家の片桐功敦さんは、2013~14年に福島県南相馬市への移住・活動を通じて感じた思いを震災の爪痕の残る象徴的な場所に花を活けることで表現をしている。その展示の周りに積み上げられたのは汚染土を隔離保存するための黒いフレコンバッグは象徴的である。普段門が開くことのない二条城の東南隅やぐらで展示をしているのがリシャール・コラス氏。震災一ヶ月後にボランティアとして現地に入った彼は、カメラを片手に小説「波」も残している。写真とテキストが融合した展示で、あの時の悲しみを色褪せたものにしないという強い思いがこもっている。

散策のように写真に触れる

ところ変わって、東山区の蹴上(けあげ)にある琵琶湖疏水記念館まで足をのばす。ここでは中国の榮榮(ロンロン)と日本人写真家の映里(インリ)の二人が京都に移り住んで撮りためてきた「日常的な」写真を「水の循環」をきっかけに壮大なストーリーへと結んでいく展示が見られる。

ここは入場無料でもあるし、岡崎から疏水公園あたりのなんともいえない開放感もあって、散策のように写真に触れることが出来そうだ。

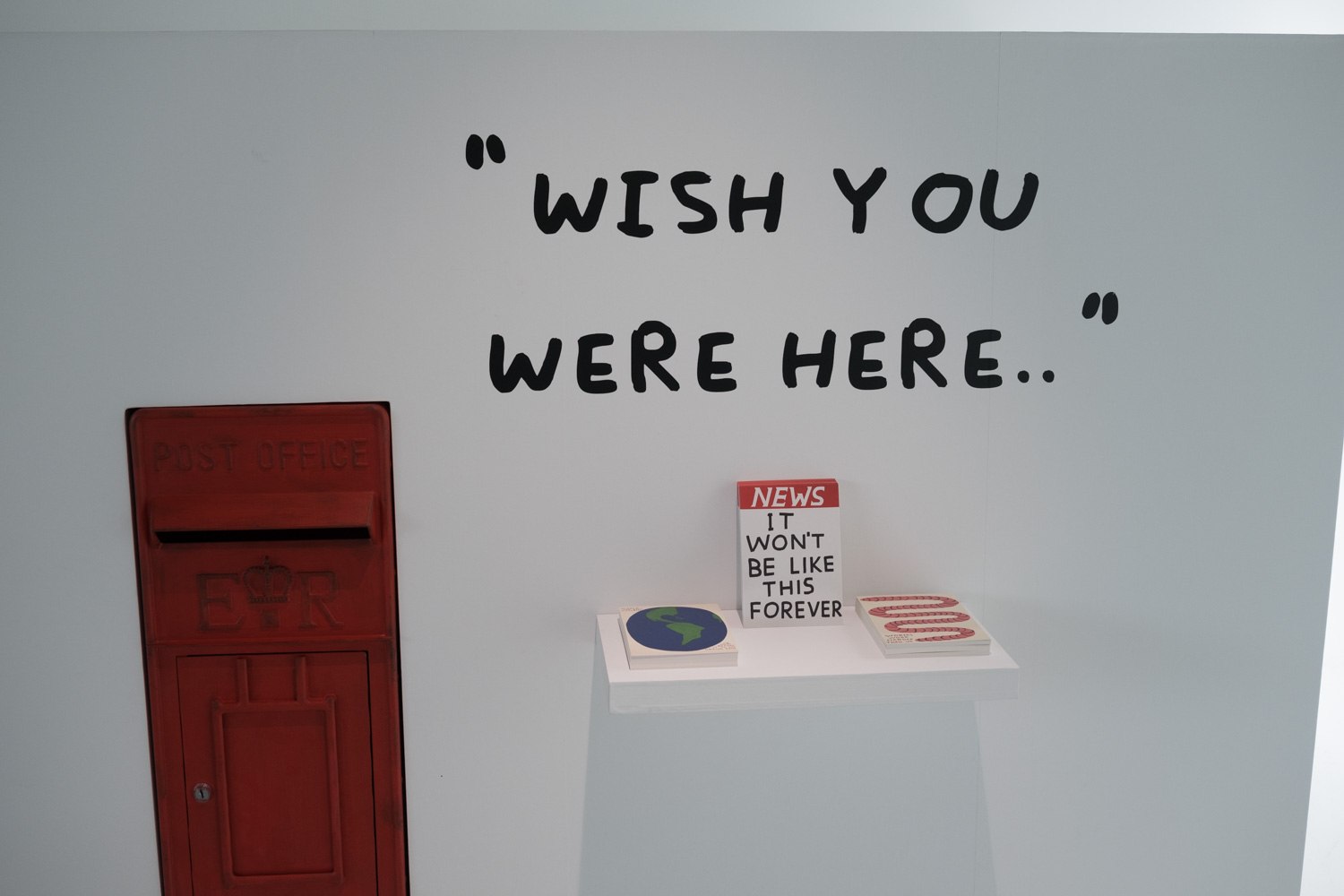

祇園へも足を運んだ。ASPHODELではシャンパーニュで有名なルイナール社の提供でデイヴィッド・シュリグリーの展示が楽しめる。手書きのイラストと文字で有名なディヴィッド・シュリグリーが写真祭にと思ったけれど、表現枠の越境について「KYOTOGRAPHIE」がうるさいことをいうわけはないのだ。

ワインやシャンパーニュ、ブドウの話から自然、環境に発展しつつも、独特のユーモアを交えながら、プリミティブなイラストと言葉を使ってやんわり啓蒙的につたえるバランス感覚。世界の友達に彼のイラストのポストカードを送ってくれるポストもある。

振り出しにもどって

三条へ

写真祭のインフォメーションセンターにもなっている三条両替町ビルは、「KG+」という新たな才能を発掘・送り出すことを目的にして応募の中から選出されたアーティストの展示を見られる。個性豊かで自由なエネルギーに満ちた展示がビル全体に圧縮されている感じがあって、「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2021」開催の意義深い空間になっている。

「KYOTOGRAPHIE」が拠点を置いているのが出町柳の枡形商店街。昔ながらの惣菜屋さんや寿司屋、和菓子屋に並んでこだわりの映画館・出町座があることでも有名。最近、本部が入るビルにはDELTAというカフェもオープンしたのだという。そんな縁でこの商店街の上にはアーケードの天井から大きなコラージュ作品が展示されている。訪れた日にはこの写真祭の宣伝活動のため商店街を練り歩くチンドン屋さんに遭遇し和ませてくれた。

写真を撮ること、見ることが誰もの日常に溶け込んでいる中、手のひらではなく、さまざまな会場でさまざま大きさに展示された写真を見ることはどういう意味があるんだろう。平面の写真は時間軸を持った映像になり、作家はそれを投影する場所に何を求めるのだろう。「KYOTOGRAPHIE」をきっかけにフィジカルに展示を巡っていると、改めてそんな考えが反芻してしてきた。答えはないけど。

町のいたるところが観光名所だらけの京都にあって、こんな風に写真展をはしごすることで導かれる京都巡りは目新しく贅沢な視点を与えてくれる。