民藝と京都カルチャーとの深いつながりを知る特別展@京都市京セラ美術館

民藝運動の始まりは京都だった——。「民藝」とは民衆的な工藝のこと。京都に住んでいた思想家の柳宗悦のもとへ、陶工の河井寬次郎と濱田庄司が集まったのは約100年前。3人は、当時の柳が興味を寄せていた「木喰仏」の調査旅行に出かけ、その道中で「民藝」の言葉が誕生した。1925年のことだ。

現在開催中の『民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美』は、京都を舞台とした民藝運動の草創期に焦点をあてた特別展だ。木工家の黒田辰秋、染織家の青田五良、陶工の河井寬次郎、濱田庄司、バーナード・リーチといったレジェンドたちの工芸作品に加え、関連作家の作品や、柳らが日本全国で蒐集した手仕事など、全部で約170点を展示。

「暮らしの中にある美を見出す」という理念を掲げた民藝運動と、それを支えた京都の町とのかかわりをさまざまな角度から紹介する。民藝の歴史を物語る貴重な作品から、「しゃぶしゃぶは民藝関係者が広めた文化だった!?」なんていうストーリーまで、新鮮な発見があるはずだ。

たとえば「上加茂民藝協団」は、柳の理念に賛同した青田五良や黒田辰秋ら4人の若者が、京都の上賀茂で自給自足の共同生活をしながら制作に励んだ集団だ。本展では、そのわずか2年の活動期間中につくられた超貴重な作品を展示。新しい思想が始まる時の熱や勢いが伝わってくる。

柳が京都在住期間に出会い、交流を深めた人々とのストーリーも興味深い。当時の京都には、民藝運動に賛同し応援した文化人も多く、彼らとの交流を伝える“民藝建築”がそこここに残っている。陶芸家で建築家の上田恒次が設計したのは、「旧上田恒次家住宅」や洛北にある鰻の名店「松乃鰻寮」。しゃぶしゃぶ発祥の地と言われている祇園「十二段家 本店」は、柳、河井、濱田らが親交を深めたサロン的な場所だった。

それらの美しい建築や贅を尽くした内装から想像されるのは、民藝運動が京都カルチャーの発信源でもあったこと。本展ではそれらの資料や作品もたっぷり展示。京都四条の和菓子店「鍵善良房」が所蔵する黒田辰秋の螺鈿菓子器もすばらしいが、店内で柳らがくずきりを食べている秘蔵写真もほほえましい!

染色家・柚木沙弥郎がのこした「旅の記憶」に触れる@エースホテル京都

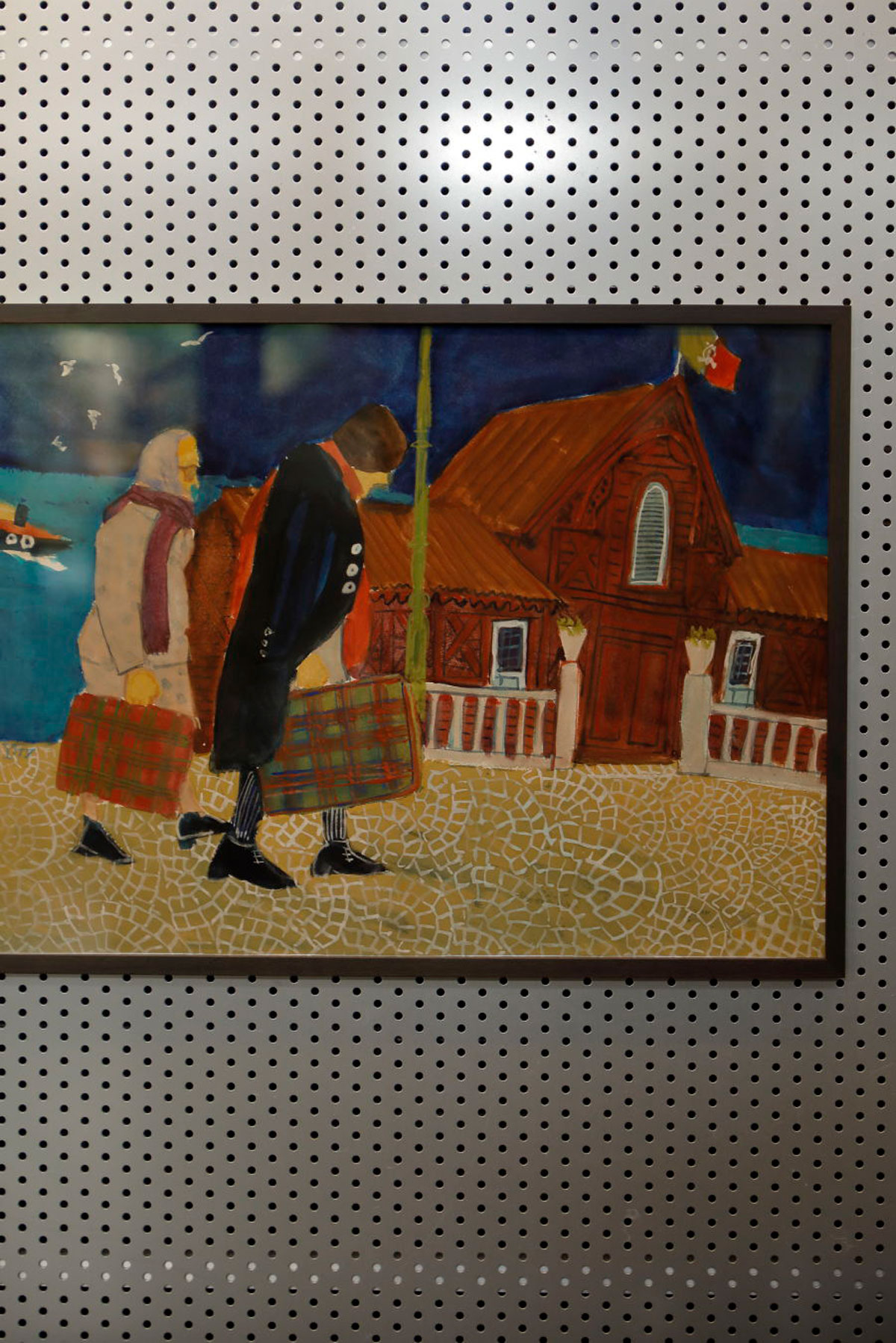

「旅は非日常ではなくて、ふだんの日常が聖日常であり、その延長線上に旅があればいい。」1946年に民藝と出会い、芹沢銈介に学んだ染色家の柚木沙弥郎は、こんなことばを残している。2024年に101歳で逝去するまで、美しくグラフィカルな型染作品をたくさん制作したが、それらとはまた違う魅力に触れられるのが、「柚木沙弥郎『旅の歓び、旅の色彩』原画展」だ。ヨーロッパやインド、南米、日本各地への旅で出会った風景や人や土地の文化が、色鮮やかな水彩画や型染で表現されている。

展示会場は烏丸御池の〈エースホテル京都〉。柚木が客室のアートやロゴなどを手がけたゆかりの深い場所でもある。しかも、今回作品が展示されているのは、宿泊客以外も自由に鑑賞できる1階ギャラリースペース。未発表作を含む貴重な作品を、ゆっくりと間近で見られることがなによりの贅沢だ。

1967年、44歳の時に、2か月間かけて人生初の海外旅行へ出かけた柚木。ひとり旅の記憶をもとに描いた水彩画からは、「それまでは画集の中にある、遠い世界のことで現実味がなかったけれど、自分の目の前にあるという。うれしかった。モノクロの世界から、色彩のある世界になるわけだから」(柚木沙弥郎自選作品集『旅の歓び、旅の色彩』より)という、どうしようもないワクワク感が伝わってくる。

ユーモラスな表情のイエス像、リスボン港で見かけた旅する夫婦の姿、インドのジャイプールで目にしたピンク色の建物、柚木自身の姿と似ているようにも見えるスイカ売り……柚木にとって旅の記憶は、旅から帰った後も心の中でゆっくりと熟成され、人生の節目節目で寄り添い、励ましてくれるものだった。そんな優しい作品たちに触れる時間もまた、京都の旅を彩る思い出になるはず。

陶工・河井寬次郎が暮らした自宅兼仕事場で作品と親しむ@河井寬次郎記念館

大正時代から昭和にかけて京都を拠点に活動し、今も多くの作り手から愛され尊敬されている陶工・河井寬次郎。そんな寬次郎の住まい兼仕事場を公開しているのが〈河井寬次郎記念館〉だ。美術館や民藝館で展示品として見ることの多い寬次郎の陶器や木彫を、鑑賞するというより「ともに過ごす」感覚で味わえる。もしかしたら、ほかのどの場所で眺めるよりも、親しみ深く感じられるかもしれない。

場所は清水寺にほど近い東山五条の住宅街。今も民家が立ち並ぶ路地は、寬次郎が大正9年に住居と窯を得て独立した地でもある。記念館となっている現在の住まいは、昭和12年に自らが設計したもの。故郷・島根県の安来から、寬次郎の兄を棟梁とする大工職人を呼んで建てたそうだ。囲炉裏をしつらえた吹き抜けの間や、緑豊かな中庭を眺める客間、そこここに置かれた椅子などから、人を招くのが好きだった寬次郎の暮らしぶりがうかがえる。

陶器や木彫などの作品が随所に置かれているほか、家具や調度類も自身がデザインしたものや蒐集したものがほとんど。寬次郎が思い描く美しさは、人の暮らしや仕事とともにあった。そのことが、当時の空気感そのままに伝わってくるのがうれしい。

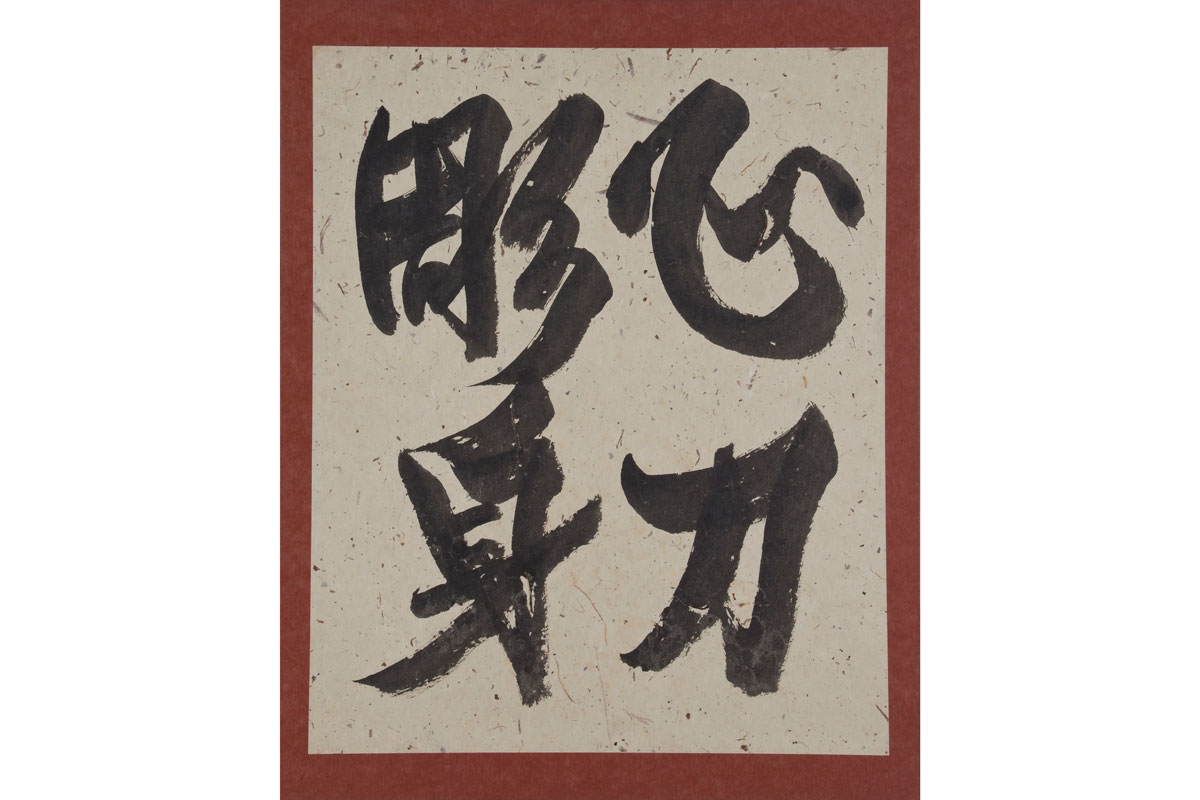

また、書くことでも自己を表現した寬次郎の「書」に触れられるのも記念館ならでは。たとえば「心刀彫身」。心の刀で身を彫る、つまり、自分をつくるのは他人ではなく、自身の心の刀だというような意味合いだ。いつも自分の中から何が生まれてくるのかという好奇心をもち、可能性を探っていた寬次郎の想いを知ると、あちらこちらに置かれた作品の向こう側に、新たな強さや輝きがあるように感じられる。「京都に行くときは、必ず河井寬次郎記念館を訪ねる」という民藝ファンが少なくない理由も、きっとそこにある。