2001年に1号店をオープンして以来、超軽量の《Airframe》やPC用メガネ《JINS SCREEN》など、革新的なアイウエアで世の中を驚かせてきた〈ジンズ〉。その創業者である田中仁さんが、建築やアートを用いた地域活性化で注目を集める群馬県前橋市のまちづくりにも、深く関わっていることを知っているだろうか?

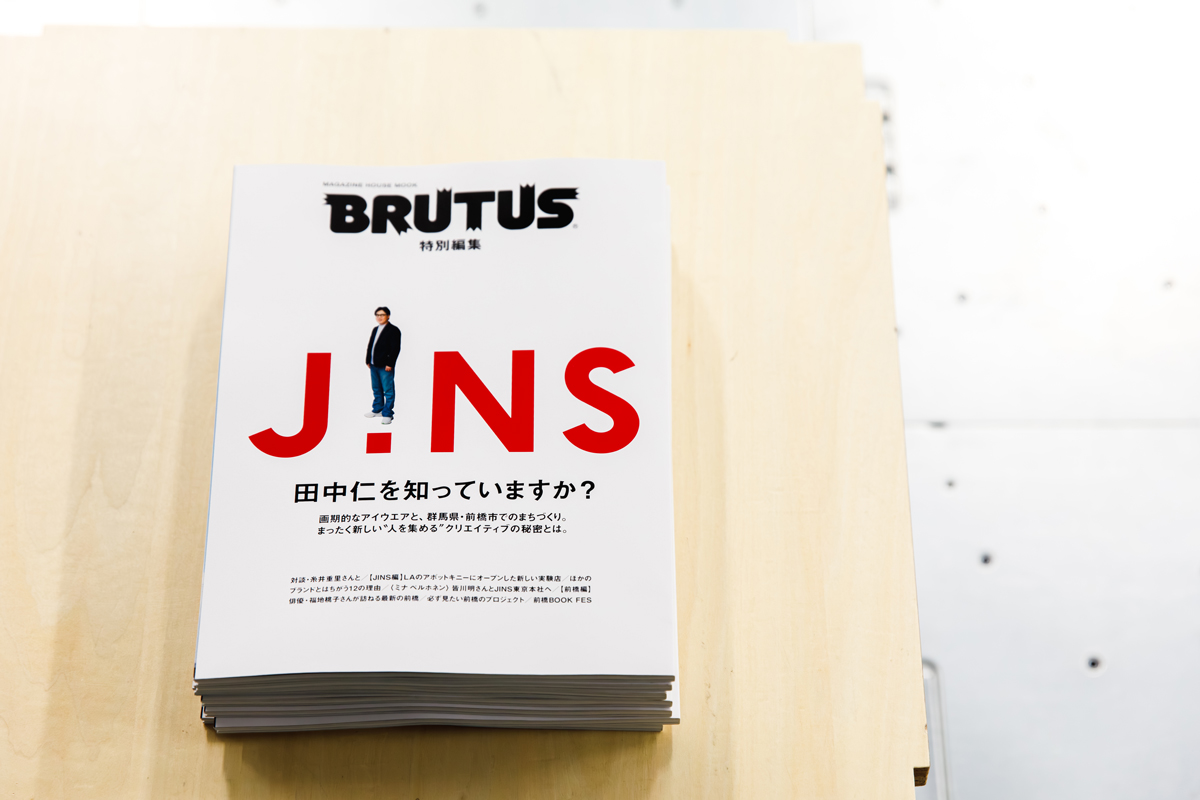

今回発売された特別編集ムック『JINS 田中仁を知っていますか?』は、そんな田中さんのクリエイティブな活動を読み解く一冊。去る10月7日には、発売を記念したトークセッションも行われた。田中さんと小誌編集長の田島朗が取材の経緯や裏話を語り合った、“編集後記トーク”をレポートします。

田島朗

まずは完成した本の感想をお聞かせいただけますか?

田中仁

たっぷりと長い時間をかけて取材していただいた密度の濃さを感じました。ちょっと気恥ずかしいけれど、うれしいですよ。

田島

『BRUTUS』は普段、一冊の特集号を2、3カ月で作るのですが、今回のムックは、まるまる1年かけて取材をさせていただいたんですよね。

田中

建築やアートに焦点を当てたページもあれば、東京本社がある神田のおすすめマップもあって、かなり盛りだくさん。僕の起業話を劇画タッチのマンガにしてくださったページもいい感じに効いてます(笑)。

田島

いちばんの特徴は「ジンズ サイド」と「前橋サイド」の2部構成にしたことですね。僕は最初、〈ジンズ〉の田中さんが前橋で地域活動もしていると聞いて、「出身地が前橋だから、故郷への恩返し的なことなのかな?」と思ったんです。ところが、取材が始まる前にお聞きしたら、「僕は〈ジンズ〉と同じ経営の目線で前橋のことを見ているんですよ」と返ってきて、ものすごく驚きました。

田中

今のまちづくりって金太郎飴だなあと、前から思っていたんです。経済合理性ばかりが優先されると、どこの駅前も似たような風景になってしまう。前橋も何か差別化をしないと埋もれてしまう。そう考えた時、〈ジンズ〉が他のメーカーとの差別化に力を入れたおかげで日本一のアイウエアブランドになれたことを思い出し、「まちづくりも会社経営と同じ目線でやればいいんじゃないか」と気づいたんです。

田島

田中さんは、会社を経営することと、まちを盛り上げていくことを、クリエイティブという一つの目線で見つめている。この本でも、その両方を一冊の中でフラットに展開できたら面白いんじゃないか。そう思って、「まったく新しい“人を集める”クリエイティブの秘密」を探る一冊にしようと決めました。

クリエイティブの秘密は「人を巻き込んでいく力」

田島

取材中に印象的だったのが、「そうか、田中さんはこうやって人を巻き込んでいくんだな」っていうことでした。誌面で対談をしていただいた糸井重里さんもおっしゃっていましたが、田中さんの「巻き込み力」が、〈ジンズ〉にもまちづくりにも作用しているんだな、と。

田中

まちづくりの目的は、利益の追求ではなく社会的な課題解決ですよね。社会のために面白いことをしていると、〈ジンズ〉では巻き込めなかった人も巻き込まれてくれる。〈ジンズ〉という商売には興味がなくても、社会のためなら協力するよっていう人が出てきて、結果的にその縁が商売にも繋がったのだと思います。

たとえば、来年の春、銀座に新店舗を出せることになったのもその一つ。ラグジュアリーブランドや老舗店が並ぶ一等地で、新たに〈ジンズ〉が店を出せることになったのは、これまでの地域活動に共感してもらえたからだと思うんですよね。

田島

田中さんが人を巻き込んでいく秘訣ってなんですか?

田中

真剣に面白がることです。中途半端ではダメ。本気でやるからこそ、みんな安心してついてきてくれる。「なんか面白そうなことをやってるな」と乗っかってくれる人が増える。あとは……目がキラキラしてるってよく言われます。

田島

確かに、今もキラキラしてますね。そういう田中さんに巻き込まれた町の人たちや建築家たちそれぞれが、巻き込まれたことで新しい視点を持って前に進んでいることも、素敵だと思いました。結果、田中さんの本を作ったら、田中さんが巻き込んできた人たちの特集にもなった。それは僕らも想像していなかった発見でした。

まちづくりで学んだ「遠きをはかる」という視点

田島

昔と違って、今はメガネをいくつも持ってその時々のファッションや気分でかけ替える人も多い時代ですよね。今回の本では〈ジンズ〉がそういう時代をつくってきたことも取材したのですが、そういった、先を読むビジョンは昔からあったものだったんですか?

田中

僕は最近、「遠きをはかる」というフレーズをよく使います。これは二宮尊徳(金次郎)が言ったとされる言葉で、「遠くをはかるものは富み、近くをはかるものは貧す」、要は、目の前ばかりを見るのではなく、遠い未来を考えながら物事を進めるべきだっていう意味なんです。

事業経営をしていると、どうしても今期の業績、来期の業績……と近視眼的になりやすい。でも本当は、100年、200年続く会社にするのが望ましく、そのためには「遠きをはかる」視点が必要です。実はこれもまちづくりから学んだこと。まちづくりは100年、200年、時には1000年のスパンで考えないと、良いものにはなりません。それって事業も一緒だなと思うようになったんです。

田島

会社とまちづくり、それぞれの経験が循環しているんですね。

田中

だから〈ジンズ〉は代替わりもかなり早い。僕は今62歳ですが、11月からは息子の田中亮が社長を務めます。会社が長期的に繁栄するためには次の世代を育て続けなきゃいけない、ということですね。

田島

まだ経営の最前線にいたいみたいな葛藤はないんですか?

田中

いえ、まちづくりという活動の場を中途半端にはできない。まちづくりをやってなかったら、今も会社で吠えていたかもしれないですけど(笑)。

最後は社員からの質問に答える一幕も

社員

田中さんが特に気に入っているページはありますか?

田中

やっぱり、自分の原点となる本や風景を紹介してもらったページですね。特に1987年に〈ジンプロダクツ〉を起業した時のオフィスの写真は感慨深いなあ。オフィスの家賃は5万円で、車は親戚から8万円で買った中古車。本当にゼロからの出発だったので、借金まみれで大変でした。今だから言えますが、家にもまともにお金を入れられなくて、妻は亮のミルクが買えないとこぼしてました。

社員

田島さんに質問です。写真などのビジュアル面で工夫したところはどこですか?

田島

田中さんと初めて会った時の、話しやすくてチャーミングな方だなという印象を反映させました。表紙も実は2パターンを提案したんです。一つはもっと強くて目を引くビジネス本的なビジュアルで、でも田中さんは、「田中さんがJINSの赤いロゴの一部になっている」というユーモアのあるほうを選んでくださった。この表紙を選んでくれるところが、やっぱりチャーミングだなと思いました。

社員

一冊に熱量が詰まっているのを感じました。どうしたらそういうモチベーションを保てるのでしょうか?

田中

常にチャレンジすることじゃないかな。今回、いろんな人と話をしたり、起業してからのプロセスを振り返ったりして改めて思ったのは、新しい価値を生み出すために必要なのはやっぱり挑戦なんだな、ということです。

うまくいったとしても、そこに安住した時は業績がダウンしている。新しいことに取り組むのが億劫になって、一度うまくいったことを繰り返すようでは、ダメになるのも早い。うまくいっていることも突き破り、さらに違う視点を持って切り拓く精神を持ってほしい。社員のみんなにも、この本を読んでくださる方にも、そういうことを感じてもらえたらいいなと思います。